原創(chuàng) 書法不是藝術(shù),是生活:從甲骨到寒食帖,看文明失土與重生

真正最好的字,從來不是寫給展覽的。

它們寫在某一次戰(zhàn)亂之后的哭聲里,寫在一次杯酒之間的興起里,寫在一封家信、一紙公文、一次肚子痛的抱怨里。

考古學(xué)告訴我們:文字從來不是為了“藝術(shù)”而發(fā)明的,而是為了活下去。

中國書法也是這樣,從一開始就和“生活本身”緊緊纏在一起。

問題是:這樣的土壤,已經(jīng)幾乎被整個時代連根拔起。

這才是我們今天再也寫不出蘭亭、快雪、寒食、祭侄的根本原因。

如果從考古現(xiàn)場往回看,最早的文字痕跡,都寫在“要緊事”上。

這些東西有一個共同點:

它們不是為了好看,也不是為了表達(dá)個體情感,而是為了“這件事必須記下來”。

書寫最早的身份,是文明運轉(zhuǎn)的技術(shù)。

書寫的美,是在這個技術(shù)成熟之后才慢慢長出來的副產(chǎn)品。

到了秦漢以降,隨著統(tǒng)一文字和官僚體系的形成,寫字幾乎滲透進(jìn)生活的每一層:

“會寫”不再是一個小技能,而是進(jìn)入精英階層、參與國家運轉(zhuǎn)的基本門檻。

所以你會發(fā)現(xiàn):

歷代真正的書法大腕,幾乎沒有一位是“專職藝術(shù)家”,他們都是文明中樞的人:

換句話說:

古代“書法名作”根本不是為展廳設(shè)計的,而是他們在“處理生活”的過程中,不經(jīng)意留下的巔峰手跡。

書法的高峰,并不在書齋里,而在生活正中央。

看看下面這份小小的“縱切面”,那些被奉為“神作”的字,幾乎無一例外都長在具體生活情境之中。

王羲之《蘭亭序》:寫在一次春日聚會之后

一句話總結(jié):

蘭亭序不是為藝術(shù)史而寫,是為那一天而寫。

王羲之《快雪時晴帖》:寫給朋友的一張“小紙條”

一句話總結(jié):

一張小紙條,寫成了行書范本,這就是生活土壤的力量。

王獻(xiàn)之《中秋帖》:一封沒趕上團(tuán)圓的“遺憾短信”

一句話總結(jié):

東晉書法,把思念和遺憾寫進(jìn)了速度極快的一行字里。

王珣《伯遠(yuǎn)帖》:寫在日常應(yīng)酬和公務(wù)之間的一札

一句話總結(jié):

真正的“希世珍寶”,有時候只是那天你必須回的一封信。

張旭《肚痛帖》:一張“我今天真的不舒服”的請假條

一句話總結(jié):

唐人的狂草,甚至可以從肚子痛開始。

顏真卿《祭侄文稿》:戰(zhàn)亂中寫給侄兒的“最后一封信”

一句話總結(jié):

寫給死者的一封信,讓后世看到了一個文明的硬骨頭。

顏真卿《爭座位帖》:一次“座次糾紛”的現(xiàn)場記錄

一句話總結(jié):

連“坐哪兒”這種小事,在唐代都能寫出一個人的骨頭。

懷素《自敘帖》:寫給世人的“職業(yè)說明書”

一句話總結(jié):

狂草不是瘋,而是一個人把“我是誰”寫給世界看。

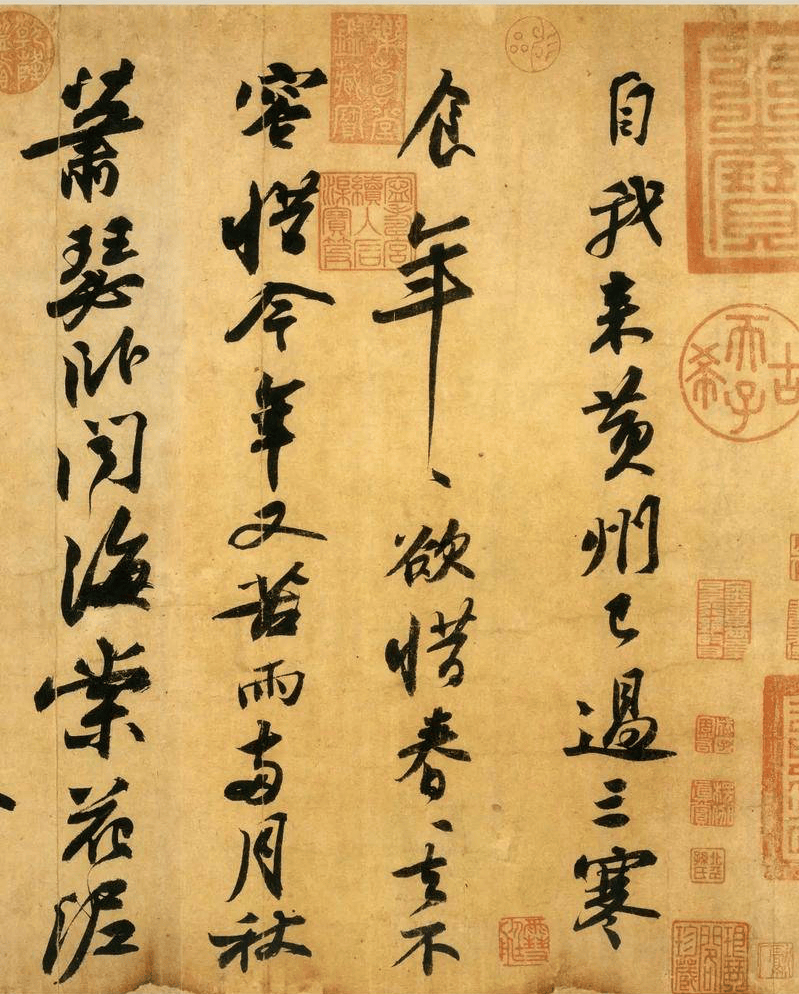

蘇軾《寒食帖》:寫在黃州雨夜的一次崩潰

一句話總結(jié):

寒食帖是一個中年人,在世界把他打趴下之后,還堅持寫字的樣子。

黃庭堅《松風(fēng)閣詩帖》:寫給好友的一場“山中小聚”

一句話總結(jié):

在宋人那里,朋友聚會也是一次“筆法實驗”。

米芾《蜀素帖》:寫在素絹上的一組詩稿

一句話總結(jié):

寫在素絹上的“隨手一寫”,成了行書教科書。

陸游的詩稿與尺牘:把“活到老”寫進(jìn)筆里

一句話總結(jié):

陸游寫的一輩子詩,其實也寫了一輩子字。

李建中《土母帖》:一封討論“土母”和買房的業(yè)務(wù)咨詢

一句話總結(jié):

宋人連問一句“房子地基怎樣”的公文,都能寫成天下名帖。

文徵明《醉翁亭記》(行書、小楷諸本):寫在臨文與自修之間

一句話總結(jié):

文徵明每天要做的事情之一,就是認(rèn)真寫一篇別人早就寫好的文章。

鄭板橋的題畫詩稿:一半是詩,一半是日常自嘲

一句話總結(jié):

鄭板橋是在菜市場和小官署之間,把自己的心事寫成一種“奇怪但好看”的字。

梁同書跋吳昌碩書卷:一段“讀后感”,寫成清代書卷氣象

一句話總結(jié):

清代很多好字,原本只打算當(dāng)一段長長的“朋友圈評論”。

看到這里,其實邏輯已經(jīng)很清楚了:

而這塊土壤,已經(jīng)在現(xiàn)代被整體推翻——不是壞事,但事實就是這樣。

當(dāng)寫字從“操作系統(tǒng)”變成“興趣選修”,

書法作為“副產(chǎn)品”的那條生產(chǎn)線,也自然關(guān)停了。

你可以把它比作彩票:

過去是幾乎全社會的精英都在持續(xù)“買同一種彩票”;

現(xiàn)在是幾乎沒人買了。

彩票這東西,只要有人每天買,就“可能中”。

書法這張彩票,現(xiàn)在基本已經(jīng)沒人系統(tǒng)在買,

這不是概率小的問題,而是結(jié)構(gòu)上已經(jīng)等于零。

沒有共同的語言,就沒有被普遍承認(rèn)的“偉大”。

于是“書法大師”這個物種,本質(zhì)上已經(jīng)完成了它的歷史使命。

不是再沒有天才的人,

而是這個時代已經(jīng)不再需要、也無法組織起那種“全文明級”的共識和投入。

書法的“本體突破”確實走到盡頭了:

筆法的極限、結(jié)構(gòu)的極限、章法的極限,前人幾乎已經(jīng)榨干。

接下來不會再多長出一個“王羲之”或“蘇軾”級別的新山峰。

這一點我們可以坦誠承認(rèn)。

但書法不會消失,它會改換形態(tài),沿著兩條路繼續(xù)活下去。

未來值得期待的書法,不在書法圈內(nèi),而在書法思想的外延:

也就是說:

未來的某些頂級產(chǎn)品和視覺系統(tǒng),也許沒有一個漢字,

但它們的底層審美,可能是“王羲之+顏真卿+蘇軾+米芾+鄭板橋”的混合影子。

書法從“寫字的技藝”,變成“東方審美的代碼庫”。

公共維度上,書法退場;

私人維度上,它反而可能迎來新的高光時刻。

如果你不再幻想做書法家,不指望成為“大師”,

只把寫字當(dāng)作:

那在所有可選擇的手工活動里,毛筆書寫幾乎是最好的,沒有之一:

從這個角度看,

未來最有意義的書法,可能不會出現(xiàn)在國家博物館,

而是出現(xiàn)在某個普通人的書桌上,

那是一位醫(yī)生、程序員、退休工人、學(xué)生,

在晚上九點到十點之間,

寫完一天里唯一一頁字,

然后心平氣和地合上硯臺。

這不是藝術(shù)史的書寫,

而是心智衛(wèi)生的日常。

回到最開始的那句話:

從甲骨、金文、漢簡,到蘭亭、祭侄、寒食、肚痛帖、土母帖……

中國書法從來都不是為“藝術(shù)圈”準(zhǔn)備的,而是為活著的每一天準(zhǔn)備的。

當(dāng)書法失去了它在國家機器里的位置,

失去了“所有人必須寫字”的時代訓(xùn)練場,

成為邊緣的“興趣”、“特長”、“展覽節(jié)目”,

我們確實再也不會迎來那種意義上的“書法大師”。

這一頁歷史已經(jīng)翻過去了。

接下來真正值得做的,是兩件事:

書法的山峰留在了歷史里,

這沒有什么可悲傷的。

重要的是:

在沒有大師的時代,

你仍然可以在桌前攤開一張紙,

把今天的喜怒哀樂,

寫成只有你自己看得懂的那一頁字。

那一頁,

就是這個時代最真實、也最有前途的“書法”。(作者:徐鵬林)

發(fā)表評論 評論 (3 個評論)