鮑曼為年輕人提供了一種“活著的思考”

近些年,出版界掀起了一股出版(含再版)鮑曼作品的“小熱潮”。鮑曼這個名字也為更多讀者所知。

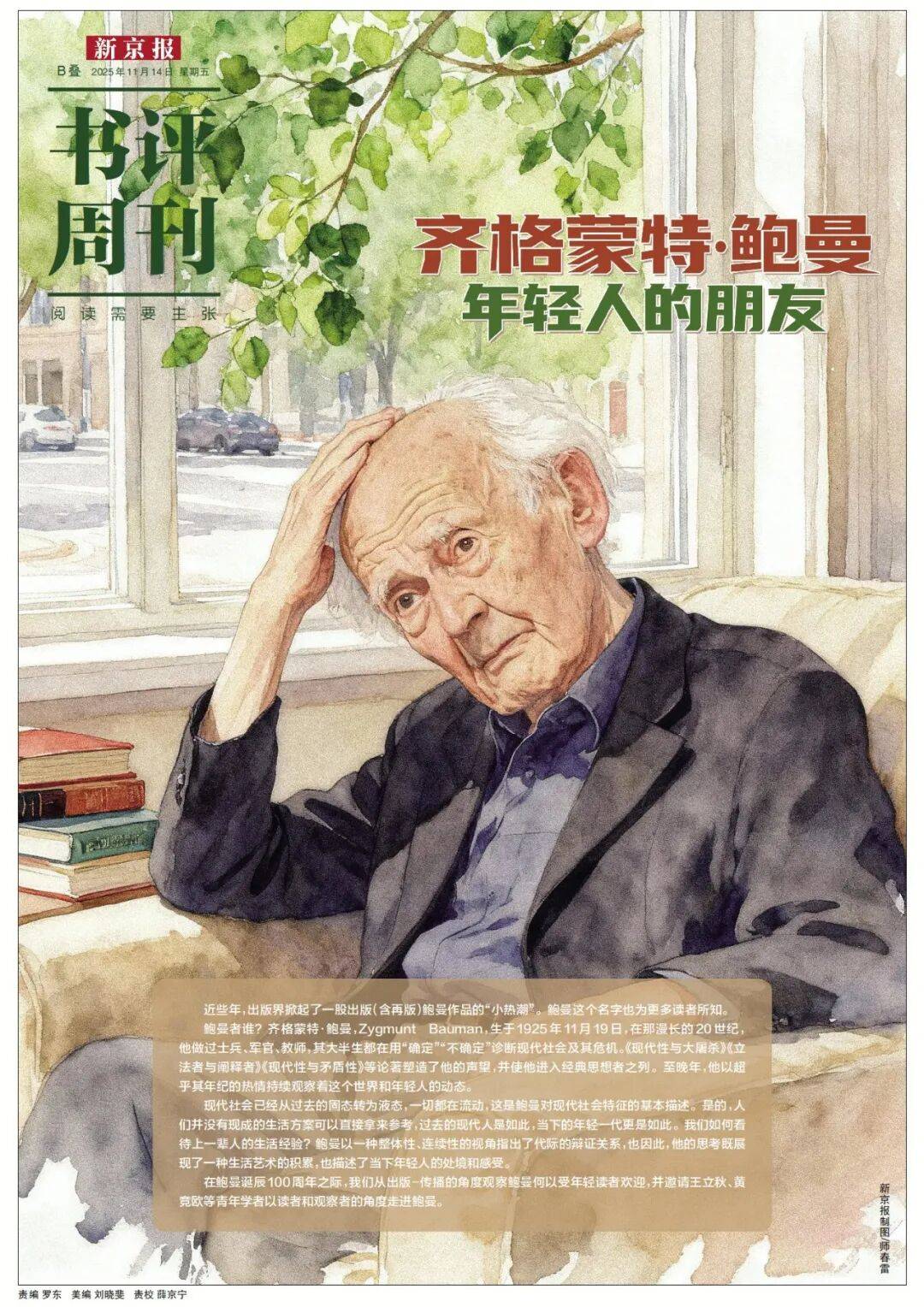

鮑曼者誰?齊格蒙特·鮑曼,Zygmunt Bauman,生于1925年11月19日,在那漫長的20世紀,他做過士兵、軍官、教師,其大半生都在用“確定”“不確定”診斷現代社會及其危機。《現代性與大屠殺》《立法者與闡釋者》《現代性與矛盾性》等論著塑造了他的聲望,并使他進入經典思想者之列。至晚年,他以超乎其年紀的熱情持續觀察著這個世界和年輕人的動態。

現代社會已經從過去的固態轉為液態,一切都在流動,這是鮑曼對現代社會特征的基本描述。是的,人們并沒有現成的生活方案可以直接拿來參考,過去的現代人是如此,當下的年輕一代更是如此。我們如何看待上一輩人的生活經驗?鮑曼以一種整體性、連續性的視角指出了代際的辯證關系,也因此,他的思考既展現了一種生活藝術的積累,也描述了當下年輕人的處境和感受。

在鮑曼誕辰100周年之際,我們從出版-傳播的角度觀察鮑曼何以受年輕讀者歡迎,并邀請青年學者以讀者和觀察者的角度走進鮑曼。

本文為第二篇。在這篇文章中,我們請兩位青年學者,《將熟悉變為陌生》譯者、哈爾濱工程大學人文社會科學學院王立秋以及首都師范大學哲學系黃競歐,談他們對鮑曼的閱讀。

本文內容出自新京報·書評周刊11月14日專題《齊格蒙特·鮑曼:年輕人的朋友》B04版。

B01「主題」齊格蒙特·鮑曼:年輕人的朋友

B02-B03「主題」閱讀鮑曼:當一切熟悉的事物變得陌生

B04 「主題」訪談 | 他為年輕人提供了一種“活著的思考”

B05「文學」《直人》:理查德·拉索的美國式圍城

B06-B07「社科」《反思無人機》:暴力的邏輯與技術的濫用

B08「中文學術文摘」中國法制史文摘一則

采寫 | 新京報記者 李永博

福柯是醫生,鮑曼是詩人

新京報:首先想請你從讀者的身份出發,回想第一次接觸鮑曼時的感受。他給你的第一印象是什么?相比同時代的思想家,鮑曼對現代性的洞察和反思有什么特點?

王立秋:我最早接觸鮑曼是在社會學的課上,讀的是《現代性與大屠殺》,當時是將其作為社會學理論范本來讀的。但我真正對他產生深刻感觸,是后來翻譯他的相關著作,特別是《將熟悉變為陌生》這本對談集的時候。鮑曼的文字流暢平實,不像某些理論家那樣晦澀。他讓我想起薩義德,不把視野局限在狹窄的專業界限內,而是跨越學科去思考。

除了這兩本書,我還推薦閱讀鮑曼的自述《My Life in Fragments》。我們生活在一個規則已經固定的時代,而鮑曼親身經歷了這些規則建立的過程。讀他的自述,能看到一個更鮮活的個體如何穿越那個復雜的時代。鮑曼的理論不是懸浮的概念游戲,而是與他的人生經歷緊密相連。鮑曼在波蘭受到排斥,流亡蘇聯、以色列,最后定居英國。這種經歷讓他對民族主義有著深刻的反思。特別是在當下的國際語境中,當我看到西方左翼在某些問題上表現出的奇怪態度時,鮑曼作為“老左翼”的立場顯得尤為親切和可信。

黃競歐:我第一次閱讀鮑曼大概是在2014、2015年的時候,當時我自己比較關注現代性的問題,所以我閱讀的對象包括了讓-弗朗索瓦·利奧塔、米歇爾·福柯,以及鮑曼的《流動的現代性》。如果讓我來比較,那么福柯是醫生,鮑曼是詩人。福柯的東西更深刻,他探討的是現代社會看似理性秩序下隱藏的權力壓迫,這是個人異化的根源,他講的是“根”,而鮑曼講的是現象。

齊格蒙特·鮑曼。

鮑曼的思想深刻性并不在于挖掘根源,而在于他的比喻。他說現代性是“液態”的,這聽起來很不哲學,但他精準地抓住了特點:我們的秩序是不固定的。液態的東西不能長久保持形狀,因為現代性解構了穩固的東西,去中心化了。它是非延續的、流動的。因為每時每刻都在變化,所以空間對它不重要——這一秒在這兒,下一秒就換地兒了——但時間很重要。

為什么說鮑曼是詩人?因為相比哲學家,詩人更能讓我們共情,更能撫慰我們。哲學太沉重了,而鮑曼更多探討的是個體在充滿不確定的社會中的處境。

這種區別在我個人的生命體驗中非常明顯。在面對極端事情,比如感受到強烈的權力壓迫時,我會想到福柯關于監獄、瘋人院的理論。但在日常生活中,我更多會想到鮑曼。比如博士畢業后我第一次租房,雖然只在那間Loft住了一年半,但我才真正意識到鮑曼在說什么:作為一個“液態”的人,我在那座城市沒有固定的空間,空間不重要,流過的時間才是我對這座城市的經歷。這正是鮑曼所描述的“北漂”群體的“液態的”,或者“漂”的生存狀態。在這個層面上,鮑曼是懂我們的。

思想的現場感

新京報:鮑曼的核心理論其實是在二十年前甚至更早時候提出的,時隔多年后,它似乎在當代的年輕人群體中獲得巨大回響,無論是“內卷”的壓力、“躺平”的選擇,還是在親密關系中“既渴望又逃避”的矛盾心態。如何看待鮑曼與年輕人之間的代際交流?你覺得鮑曼為什么能夠切中年輕一代的痛點?

王立秋:年輕人能與鮑曼產生共鳴,是因為鮑曼向我們展示了一種“活著的思考”。鮑曼的特殊性在于他的東歐背景和他對社會學的廣義理解。在英美的學術體系中,學科分工很細,學者很難去思考那些“不那么專業”的大問題。但鮑曼打破了這種限制。在人生的中晚期,鮑曼不再致力于提出全新的原創理論,而是扮演了一個標準的公共知識分子的角色,調動已有的文獻和理論資源來回應現實。

他是一個公開展示智識生活的榜樣,向我們演示了一個有智識的人可以如何思考當下的困境。這超越了狹義的學術研究,更接近于一種廣義的“公共社會學”。(現在公共社會學很“火熱”,但公共社會學不是像某些人把知識包裝成敲門磚搞職業培訓或知識付費,沒有一點“公共性”,而是讓公眾解放自己的想象力,跳出系統以及政策社會學家灌輸的框架和視角來看待問題。)在這個連學者都在玩奔著指標和考核去的科研游戲而放棄思考的時代,有一個人向你展示怎樣思考,鼓勵你思考,真的很難得。

鮑曼在書房。

當然有人會抱怨重復的內容多、沒有可以提取的要點和定論(但其實有心的讀者不會嫌棄重復,每一次重復都是又一次展示,展示怎樣跳出既定軌道來真的思考),但我覺得他的價值就在于這種思想的現場感,這種思考的節奏和脈動。

黃競歐:鮑曼與年輕人有共鳴的原因有很多,首先他擅長使用偏感受性的比喻。這種敘述方式能打動各個時代的人,它是人類最本質的共情。其次,雖然技術在迭代,但現代性的本質邏輯沒有變,甚至是在加速。我們依然處在一個加速主義的時代,城市化、全球化裹挾著我們。鮑曼討論的是人面對流動性時的狀態——我們渴望確定性,比如結婚誓言承諾一百年不變,但現代性注定是流動的,不以人的意志為轉移。所以他的理論具有穿越時代的力量。

我對鮑曼在《工作、消費主義和新窮人》的判定就很有共鳴。鮑曼認為,資本主義社會進入發達時期后,生產不再重要,消費才是核心,現在的經濟形勢也在印證這一點。他非常有原創性地定義了什么是“新窮人”。以前的窮人是因為沒有工作、沒有生產力;現在的“新窮人”是因為不愿意消費或者無法消費。消費變成了唯一能證明身份存在的方式。

舉個例子,現在年輕人朋友聚會,如果你說你喝茶,話題立刻就會變成“你用什么壺?買誰家的茶?”這背后是龐大的消費鏈條。如果你只有一個普通的陶瓷杯,你似乎就不配說你在“喝茶”。這種消費邏輯不僅將人分層,還構成了某種壓迫。為了維護圈層和談資,為了不失去朋友,你必須完成消費。因為正如馬克思所說,“人在其現實性上是一切社會關系的總和。”

當然,鮑曼也有他的局限性。他把消費和生產割裂得太厲害了,鮑曼在某種程度上走得有點極端,忽略了消費中也有體驗性和精神性的滿足,所以說并不能單純地否定消費,或者認為我們的壓迫都來自消費。

前段時間我參加了《生而液態》的新書活動,這是一本鮑曼與年輕的意大利記者之間的對談。其實最初我有些抗拒這類書,在我看來這不算“對談”,因為那個年輕人的知識水平無法構成與鮑曼平等的對話,更多是單方面的采訪。而且,我不確定鮑曼是否真的關心年輕人問的那些問題,比如文身、整容、霸凌。但后來我理解了鮑曼為什么這么做。這體現了他的社會責任感。即便他無法真正與年輕人的處境共情,但他愿意傾聽,愿意掏出他的理論資源為你提供一個視角,這件事情本身就很珍貴。

“向后看”與“向前看”

新京報:當我們閱讀鮑曼并產生強烈共鳴時,鮑曼帶給我們的究竟是安慰,還是加劇了一種對自我和周遭清醒認識以后的無力感?你認為鮑曼與讀者的共鳴最終導向何方?

王立秋:這可能是因為,相比鮑曼,我們生活的時代太“穩定”,太“順遂”了,而我們習慣的歷史敘事也太“進步”了,所以眼下的困難和困境才顯得那么牢不可破,大家從自己的生命體驗出發都覺得陰沉壓抑。而鮑曼活得長,親歷的時代更加“interesting”(借用霍布斯鮑姆的書名),他的思考的有趣性可能就來自這方面。

鮑曼提供了一種思維方式的轉換,可以回應這種無力感。通常我們習慣問“Because of what?”(因為什么?),這是一個向后看的視角,尋找過去的原因來解釋現在的處境。但鮑曼提倡我們去問“In order to what?”(為了什么?),這是一個向前看的視角。我不只問我為什么會這樣,我更問我做這件事是為了什么?這是一種指向未來的、包含改變可能性的邏輯。

社會學的一個核心觀點是:知識本身就能帶來改變。就像“霍桑實驗”表明的那樣,當人們知道自己被觀察、被研究時,行為就會改變。同理,當我們對當下的處境一無所知時,我們完全被結構裹挾,認為“這就是我的命運”,認為一切都是自己的錯。但當你通過閱讀鮑曼,你知道自己不需要獨自背負所有的壓力和自責,你會意識到過去的很多決定并非出自你的本意,而是被塑造的。獲得對過去的新認知,本身就是改變未來的開始。這就是思考與閱讀的解放意義。

鮑曼壁畫。

黃競歐:鮑曼在書中提供了一些方案,但他提出的一些出路——比如用工藝倫理取代工作倫理——是非常浪漫主義甚至烏托邦的,在現實中很難實現。我們不能脫離資本邏輯去談個體的舒適,因為現代生活的便利本身就建立在資本之上。關于無力感,我想說得直白一點:絕大多數讀鮑曼的人,其實并不是沒有選擇的“牛馬”。那些在網上自嘲是“牛馬”的人,大多是坐在北京上海辦公樓里的“布爾喬亞”,他們有退路,只是沒選而已。真正生活在貧困線邊緣的人,是沒有閑情逸致在社交平臺上調侃自己的。現在的痛苦往往來自“既要又要”。被困在大廠的人,要想清楚你真的沒路可退,還是你想要的東西只能在這里獲得,這比預判時代或試圖對抗時代更有效。這就像加繆的問題:你為什么不自殺?既然沒選擇死,那支持你活下去的那個訴求是什么?那才是核心。

發表評論 評論 (3 個評論)