洪子誠講汪曾祺:“卑微者”的小片天空

《當代文學十六講》

作者:洪子誠

版本:活字文化|上海文藝出版社

2025年8月

“現代抒情小說”

在當代作家中,汪曾祺是評價很高,也很穩定的小說、散文家。近年來,人民文學出版社組織專家學者,用八年時間,對他的小說、散文、戲劇、評論、書信等鉤沉輯佚、考辨真偽、校勘注釋,2019年出版了12卷的《汪曾祺全集》(季紅真、劉偉主編),受到了讀者和研究者的歡迎。這二三十年來,研究他的論著很多。我知道他的名字是20世紀60年代初,當時《人民文學》發表了他的《羊舍一夕:四個孩子和一個夜晚》,給我的感覺是它與當時流行的寫法,包括語言都有明顯不同。北大中文系研究現代漢語語法和古文字學的朱德熙教授,在寫作示范課上將這篇小說作為“范文”講解。朱先生和汪曾祺是西南聯大的同學,對他的創作十分欣賞。他在課堂上分析這篇小說的副標題“四個孩子和一個夜晚”,說“和”連接的是平等關系的事物,這里的運用顯然“出格”;但正是這一用法,透露了作者的特別理解,他是將圍繞人的時空、物件都看作是有生命的,是和人密切相關而且對等的對象。這提示了汪曾祺的“世界觀”是進入他的文學世界的重要切入點。我雖然也有點喜歡他的作品,不過沒有深入研究,這一講主要介紹幾位批評家、研究者的觀點,再做一些補充。也就是采取“接著說”的方法。

汪曾祺(1920—1997),江蘇高郵人,當代著名作家、散文家、戲劇家。早年畢業于西南聯大,歷任中學教師、北京市文聯干部、《北京文藝》編輯、北京京劇院編輯。代表作有《受戒》《大淖記事》等。

汪曾祺作品很多,這里主要討論《異秉》。在此之前,我們先把他的創作放到文學史上做一點討論。80年代,當代研究界對汪曾祺小說的藝術范式,有一種尋根究底的沖動,試圖尋找它們的源頭,認為他80年代初發表、引起廣泛好評的《受戒》《大淖記事》,和大量傷痕、反思、改革題材小說的寫法明顯有異,是對中國現代小說某一在當代中斷的“傳統”的接續。說起來,汪曾祺的小說、散文基本上是“憶舊”的性質,他的取材,與現當代的歷史重大事變并沒有直接關聯;他關注的是平民百姓的日常生活,而且是他們生活中相對穩定的部分。這是一種“平靜”。只不過,批評家和研究者總想將它們放置于“不平靜”的時間之流中。這是批評、研究者的習性:是他們的“無理”,也是他們的“深刻”。

較早提出這個問題的是黃子平。他在《汪曾祺的意義》(刊于1989年《北京文學》第一期)中指出,汪曾祺80年代的小說接續了當代“十七年”“文革”文學中斷了的“現代抒情小說”。這一小說傳統的代表性作品,他列舉了魯迅的《故鄉》《社戲》,廢名的《竹林的故事》,沈從文的《邊城》,蕭紅的《呼蘭河傳》,師陀(蘆焚)的《果城園記》等。黃子平說“現代抒情小說”的特征,是以童年回憶為視角,著意挖掘鄉土平民生活的“人情美”。黃子平指出,這類小說在以階級斗爭為綱的年代自然趨于式微(也許孫犁的《山地回憶》《鐵木前傳》等是少數具有相近特點的作品——引者注),《受戒》《異秉》的發表,猶如地泉之涌出,使魯迅所開辟的現代小說的各種源流(寫實、諷刺、抒情)之一脈,得以賡續,汪曾祺是“回到最簡樸最老實的價值基礎線上”。這個看法,得到許多學者的認可,但也有學者提出異議。

80年代文學有潮流化現象,出現了各種思潮、流派、類型。批評界也習慣將某些作品歸入某一思潮、類型,否則就好像它們失去了存在的根據。由于汪曾祺的小說大多寫舊時代的生活,與鄉土小鎮民俗有關,寫法上似乎也有點“舊小說”的蹤影,有批評家便將它們歸入“尋根文學”。也有批評家因為汪曾祺的某些作品具有沈從文式的風格,況且西南聯大時期他是沈從文的學生,因此而將他稱為“最后的京派作家”……這些說法不是沒有根據,但也可能不是那么恰切。

20世紀40年代,特別是40年代后期,各種文學主張、流派中,革命、左翼文學理念影響擴大,逐漸居于主流、強勢地位。這種理念強調文學作品要寫重大斗爭、沖突,寫生活“本質”;強調塑造正面、典型人物,結構上也向戲劇化、重視沖突的方向傾斜。茅盾、邵荃麟、胡風、姚雪垠等作家40年代的文論都有這樣的強調。邵荃麟曾批評曹禺的《北京人》沒有把人物矛盾“和整個社會的矛盾狀勢聯系起來”,沒有把人物“放在極廣闊的社會斗爭中去鍛煉,去發展”;茅盾雖動情地給予《呼蘭河傳》許多贊美,但也認為它局限于“私生活的圈子”,“和廣闊的進行著生死搏斗的大天地完全隔絕了”,不能和廣闊的斗爭相聯系。

不過,也有作家不認可這樣的取向。他們提倡寫日常生活,寫小人物。這方面的論述,體現在蘆焚(師陀)的《〈馬蘭〉成書后錄》《〈江湖集〉編后記》,周作人《明治文學之追憶》,廢名《莫須有先生坐飛機之后》等文章、作品中。他們針對文學寫作的上述趨向,提倡一種不像小說的小說、“散文風”的小說,反對過度的安排設計。周作人在《明治文學之追憶》中說,他不大讀小說,而“有些不大像小說的,隨筆風的小說,我倒頗覺得有意思,其有結構有波瀾的,仿佛是依照著美國版的小說作法而做出來的東西,反有點不耐煩看,似乎是安排下好的西洋景來等我們去做呆鳥,看了歡喜得出神”。他接著說,“廢名在私信中有過這樣的幾句話,我想也有點道理:‘我從前寫小說,現在則不喜歡寫小說,因為小說一方面也要真實——真實乃親切,一方面又要結構,結構便近于一個騙局,在這些上面費了心思,文章乃更難得親切了’。”廢名在《莫須有先生坐飛機之后》里,借莫須有先生之口也講了相近的意思,說他之所以喜歡散文,是散文寫得自然,不在乎結構,說他簡直還有心將以前所寫的小說都給還原,即不裝假;“寫散文是很隨便的,不比寫小說十分用心,用心故不免做作的痕跡,隨便則能隨意流露”。莫須有先生舉了魯迅的《秋夜》為例:“他說他的院子里有兩株樹,再要說這兩株樹是什么樹,一株是棗樹,再想那一株也是棗樹。如是他便作文章了。本是心理的過程,而結果成為句子的不平庸,也便是他的人不平庸。”說如果要寫小說,便沒有這樣不在乎。總之,他們都主張一種散文體、隨筆風的小說,提倡隨意,不刻意經營做作。即使是左翼作家的張天翼,在《讀〈儒林外史〉》中,也有這樣的想法,說《儒林外史》不講究結構,人物不必交代后來的情況,這種自然的寫法、倒是更切合實在的人生;“一個人活了一輩子,他的活動、作為,以及他所接觸的種種一切——難道都也像一般小說里所寫的一樣,有一個完整的結構么”,作家并不想成為一個全知全能的上帝,“把這人生布置一個妥帖”。戲劇家焦菊隱(他翻譯、導演過契訶夫的戲劇)也說,契訶夫的戲劇、小說包含了抒情性,要理解他的作品,必須把尋求“舞臺”的虛偽戲劇觀鏟除,必須懂得在劇本里去尋求真實的人生。汪曾祺40年代開始寫小說,有多樣的嘗試,但也有突破短篇小說既定模式的明確意識。他說:

我們寧可一個短篇小說像詩,像散文,像戲,什么也不像也行,可是不大愿意它太像小說,那只有注定它的死滅。

——1947年《文學雜志》第二卷第一期《短篇小說的本質——在解鞋帶和刷牙的時候之四》

他們講這些話,都用不可置疑的口氣,意味著即使不是唯一,也是最好的藝術方法。不過,我們不妨將它們看作某一藝術理念的申明,一種美學理想,針對、試圖矯正的是當時占據主流地位的強勢文學風尚、主張,而不必如“呆鳥”般地將其認作“真理性”的表述。事實上,不注重安排、結構的“隨筆風”,也是另一種安排、結構。

年輕時的汪曾祺。

虔誠的納蕤思

最早有分量的評論汪曾祺作品的文章,是唐湜1948年寫的《虔誠的納蕤思汪曾祺》(收入《意度集》,平原出版社1950年;收入三聯書店1989年《新意度集》時有修改,題目改為“虔誠的納蕤思——談汪曾祺的小說”。下面的引文據《意度集》)。唐湜80年代被歸入“九葉詩人”群。他寫詩,也寫評論。《意度集》評論的有馮至、鄭敏、穆旦、陳敬容、辛笛、杜運燮、莫洛的詩,和路翎、汪曾祺的小說。拋開對馮至的《十四行集》的評論不說,唐湜的評論可以看作是對“40年代作家”的一次“檢閱”。這里說的“40年代作家”,指的是在40年代開始寫作,并發表了有一定分量的作品,體現了這個時期文學特色的作家。當然,唐湜評述的也不是“40年代作家”的全部,譬如還有張愛玲、徐訏,以及根據地、解放區的詩人、作家未被涉及。不過毫無疑問,他將這些作家視為文學天空中出現的“嚴肅的星辰”。他的評述以詩人為主,小說作家則主要關注路翎、汪曾祺。相比而言,似乎對汪的評價更高。

唐湜在《虔誠的納蕤思汪曾祺》中,敏銳且確切地勾勒了汪曾祺藝術的“要點”,也提示我們進入“汪曾祺世界”的路徑。一是注意他在踏入“文壇”初始就已經有了開闊的“藝術淵源”,二是注意他在這樣的背景中他的吸納、選擇的能力,這一吸納、選擇如何建立在歷史、現實和個體心性的基點上。他用希臘神話中顧影自憐的納蕤思來比喻汪曾祺,相信會讓我們感到突兀。不過,唐湜的這一比喻,強調的不是自戀者,“虔誠”指的是對世間萬物,特別是日常生活“小葉脈”的興趣,是發自內心的細致的專注,比如汪曾祺40年代的自我陳述:讓事物“事事表現自己”,“叩一口鐘,讓它發出聲音,要絕對地寫實”,“沒有解釋,沒有說明,沒有強調、對照、反駁……”在這里,正如布封所言,風格即是人;“抹殺”自己,放棄自我,細致、妥帖、質樸的文字,就是淳樸的“人世愛”。

唐湜在文章中說,“他跟我在上海南京路上兜圈子,說他很想‘進入’上海去……可是他說他很悲哀,這上海跟他完全不合拍,他可以去做一個隱居的蒙田,卻不能做一個巴黎的怪物左拉,這是實在的。他去坐過舞廳,可不及他在教書的中學對面的一間北方人開的小面館坐著來得有趣。……他說他極愛鄉村的那份純樸與生動,一些谷物的名稱,譬如‘下馬看’,全使他喜歡得入神……”唐湜的一個說法很有趣,也貼切:“路翎的‘和愛’是擴張到物象的體外的,而汪曾祺的‘和愛’則是收縮于物象的一舉手一投足之內,不任意泛濫,卻如溪流潺潺,不事揮霍。”——在《新意度集》中,這段話被改為“路翎的大愛是擴展到物象之外的,而汪曾祺的大愛則收縮于物象之內,一舉手一投足之間,如溪流潺潺,不事揮霍”——汪曾祺也并不念念不忘意義的提升和抒發。唐湜使用了“一種近于職業性的滿不在乎的熟習”的說法,也就是說這種關注不是外在的,不是當代提倡的那種“體驗生活”、提煉主題的性質。“只有自覺地‘忘我’,才能使物我渾然合一,大我在廣闊而眾多的意象里自如地遨游”。這些描述,都確實揭示了這位作家的心性和他的藝術特質的核心。

當然,讀唐湜40年代末的評述(那時汪曾祺并未達到八九十年代的那種成熟度),在贊賞的同時,也會感到愛之彌篤而稍有溢美。《意度集》文章的結尾有這樣一段:

新文學運動開始以來,有兩個相互不同的系列在向前發展,茅盾先生用全然西洋風的調子表現了中國社會的半殖民地的一面,而老舍先生用東方風富于人情味的幽默表現了中國社會的半封建的一面,但二者全只表現了巨大的社會面,甚至是圖案式的社會現象,汪曾祺卻表現了中國“人”——“人”與其背負著的感情的傳統、思想的傳統,在這方面,他給新文學打開了一個新的天地,樹立了一個新的起點。

《新意度集》略有改動,而這些改動并非不重要,因此重新引在下文:

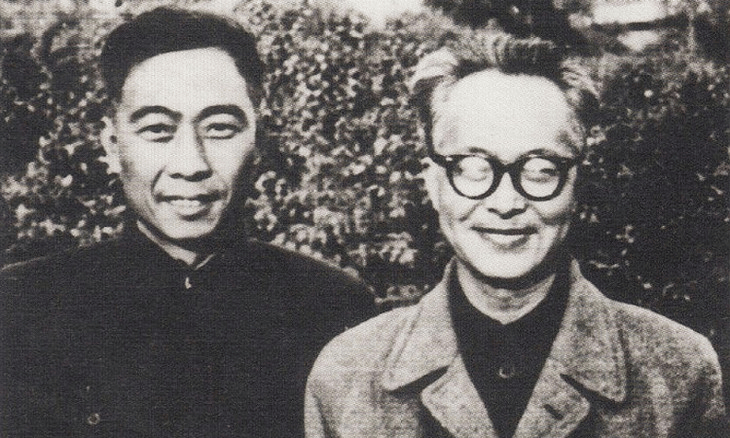

新文學運動開始以來,有兩個相互不同的系列在向前發展,茅盾先生用西洋風的調子表現了中國社會的半殖民地的一面,而老舍先生用東方風、富于人情味的幽默表現了中國社會的半封建的一面,二者都表現了巨大的社會面,沈從文先生與他的學生汪曾祺卻表現了中國“人”——“人”與他背負著的感情的傳統、思想的傳統。在這方面,他們給新文學打開了一個新的天地,樹立了一個光輝的起點。

這里的差別,一是對茅盾、老舍的評價,另一是汪曾祺和沈從文的關系。

沈從文(右)與汪曾祺。

對小人物的敬意和尊重

接著,我們來看另一位批評家的觀點。郜元寶在《汪曾祺論》(《文藝爭鳴》2009年第八期)的長篇論文中談到中國現代作家對汪曾祺的影響,說其實老舍比沈從文更大。又說,在80年代,《受戒》的反響超過《異秉》;“其實,《受戒》(包括后來的《大淖記事》)未脫沈從文影響,《異秉》則更多顯示了汪曾祺的特色”;改寫后的《異秉》“充分體現了他的追求:對普通人堅韌活潑的生命力和生活情味的敬意,對小人物無傷大雅的缺點的善意,洗盡新文藝腔,一絲不茍的白描,看似略不經意實則匠心獨運的謀篇布局以及語言的精到、分寸、傳神。《異秉》是汪曾祺復出之后的新起點”。這里,郜元寶指出兩點:一點是藝術上,語言結構的白描,不經意卻匠心獨運;另一點是對普通人的敬意,對小人物的尊重。他說得很好:“對于(小人物)生命的這種摻和著頹敗的認真,混合著滑稽的莊嚴,調和了美麗的悲涼,汪曾祺并無一點輕視與嘲弄。相反,他的一絲不茍的筆墨,本身就顯示出對這一群小人物的理解、同情甚至敬畏和禮贊。”當然,正如郜元寶所言,他也不是不明白平凡、以至“卑微”的人的弱點和弊端,但即使有揶揄、譏諷,他也是溫和、寬厚、善意的,不是居高臨下的、鄙視的立場。不過也要強調的是,敘述人的這種觀照仍是“外部”視角,帶有“士大夫”的態度:這里的“士大夫”不意味著傲視,他親近各色人等、三教九流,但不會被三教九流的某種陋習侵染,他有自控力。

比起40年代的早期創作,80年代之后汪曾祺有重要的變化,這從作品的改寫、重寫中可以看到變化的軌跡。對他的改寫、重寫,研究界已有不少評論。如從1941年的《燈下》到1948年、1981年兩個版本的《異秉》,如從他多次改寫的《職業》等,都可以看到他對語言、對口語的運用更加純熟、流暢,同時,歐化的、橫斷面的結構方式被散文化的敘述所取代。80年代之后的汪曾祺,不再有叫賣聲“為古城悲哀的歌唱之最具表情者”(1947年《職業》)的那種形容。最為重要的是,他對平凡的小人物更加寬厚,更有將心比心的諒解和溫暖,以及對他們尊嚴的維護。之所以發生這種變化,有年齡的因素,也是他經歷了當代的各種悲劇、喜劇、悲喜劇之后的心靈結晶。因此,那個叫賣椒鹽餅西洋糕的孩子,在80年代的改寫中沒有了調皮、刁惡和油滑,變得盡責,毫不貪玩,遇有唱花燈的,耍猴的,耍木腦殼戲的,從不擠進去看。語言描寫也更純熟,如寫椒鹽餅子,由“馬蹄形面餅,弓處微厚平處削薄,烘得軟軟的,因有椒鹽,顏色淡如秋天的銀杏葉子”,變成了“發面餅,里面和了一點椒鹽,一邊稍厚,一邊稍薄,形狀像一把老式的木梳……”時態上,“進行時”變為回憶(陸成《“時態”與敘事——汪曾祺〈異稟〉的兩個文本》《無言之美——孫玉石教授八十華誕紀念集》,北京十月文藝出版社2015年),這種回憶是修復性的時間體驗,試圖返回到人的“墮落”之前的那個時刻。這種美學蘊含著某種歷史觀,強調典型、戲劇化,重視結構、沖突的敘事方式,是構建歷史、安排生活的“積極性美學”;相對而言,從容、隨意的敘事方式,是一種放棄、與歷史和政治疏離的美學。對戲劇化敘事的不信任,也可能蘊含著對明確的“歷史規律”的不信任。

1986年上海《文匯月刊》第七期《與傅聰談傅雷及其他》(胡偉民)中,傅聰說他父親年輕的時候,更像貝多芬,而他自己“并不是很貝多芬的”;如果說到斗爭,“那種斗爭是比較接近肖邦的。肖邦的斗爭,過分迷戀于悲壯。肖邦是沒有勝利的。貝多芬是德國人,德國人有一種勝利的信心、斯巴達克精神。肖邦是波蘭民族的性格,同歸于盡的悲劇性斗爭,沒有勝利,他的音樂里永遠沒有勝利”。傅聰說,我們往往被悲壯所迷戀,悲壯的境界,盡管在藝術上很美,可是在人生道路上,親身經歷它,卻是很可怕的。項羽的“彼可取而代之”,氣概很大,但中國的毛病卻在這句話里面出來了。人人都說“彼可取而代之”。少一點英雄,多一點凡人,老子講“圣人不出”什么的,沒有那么多圣人,也就沒有那么多強盜了。我猜想,汪曾祺有時可能也會這樣想——他并不沉湎于徹底改變世情的“斗爭”。

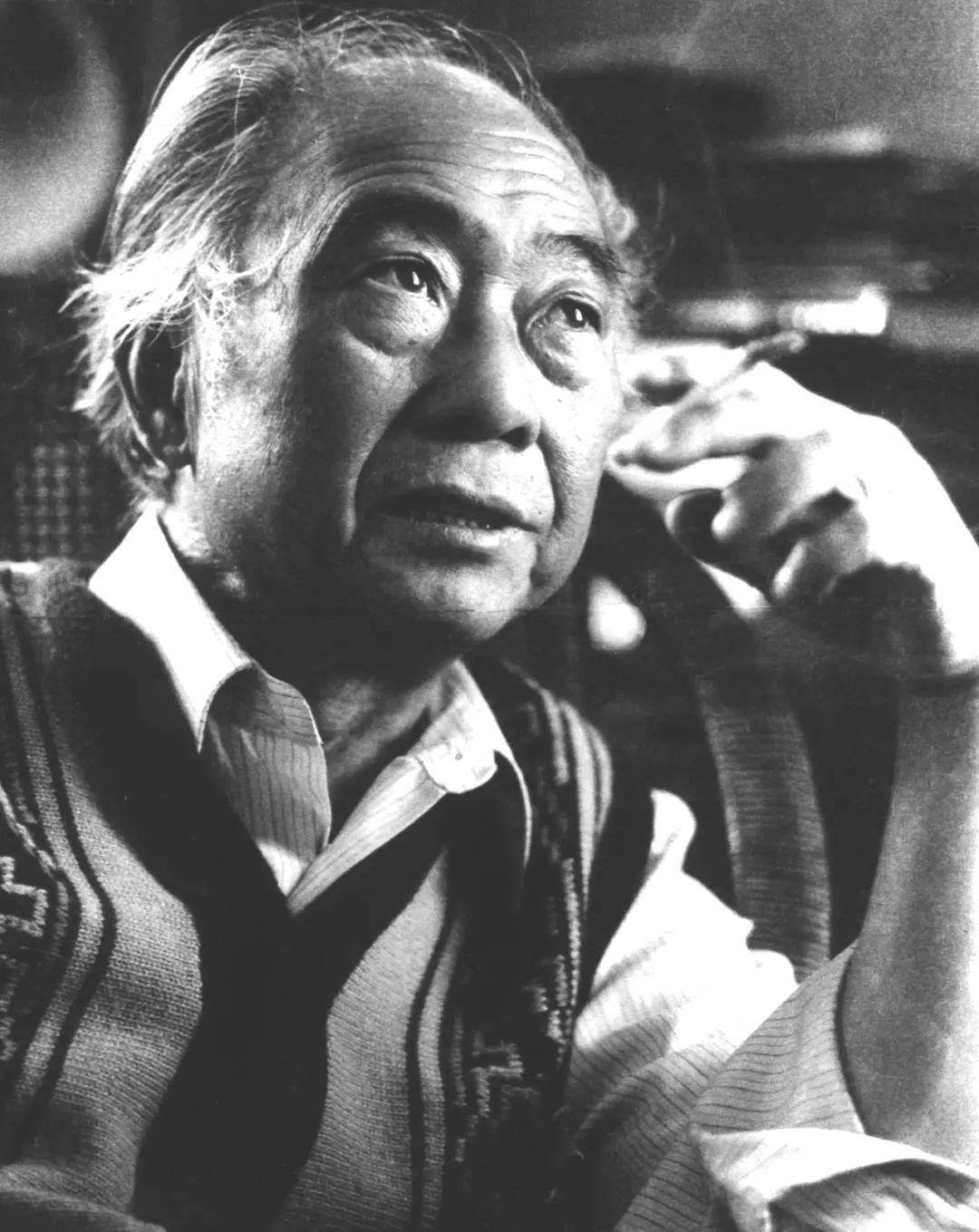

汪曾祺。

汪曾祺的藝術也親近契訶夫,他自己也談到這一點。契訶夫是在40年代中國現代文學中發生潛在、廣泛影響的作家。但比起契訶夫,汪曾祺80年代的創作有更多“亮色”,不像契訶夫有時候那樣“決絕無情”(汪曾祺也有決絕的時候,但那是極少的例外)。中國讀者許多都知道《萬卡》(汝龍譯),九歲的萬卡·茹科夫被送到鞋匠那里當學徒,在圣誕節的夜晚,他趁主人上教堂的時候,偷偷給祖父寫信,訴說他受到的虐待:“我再也受不了啦……帶我離開這里吧,不然我就要死了……”然后在信封上寫著“寄交鄉下祖父收”投入郵箱。這個孩子因有了美好的希望而睡熟了,在夢中,看見了一個爐灶。這種平淡、不動聲色的敘述中深藏著冰冷的絕望。汪曾祺不忍心這樣做。他讓王二去聽說書,給那個叫賣西洋糕的小孩看馬,保全堂學生意的孩子陳相公老是挨打,但汪曾祺給他一小片天空:

太陽出來時,把許先生切好的“飲片”,“跌”好的丸藥,——都放在扁篩里,用頭頂著,爬上梯子,到屋頂的曬臺上放好;傍晚時再放下來。這是他一天最快樂的時候。他可以登高四望。看得見許多店鋪和人家的房頂……看得見遠處的綠樹,綠樹后面緩緩移動的帆。看得見鴿子,看得見飄動搖擺的風箏。到了七月,還可以看巧云。七月的云多變幻……那是真好看啊:灰的、白的、黃的、橘紅的,鑲著金邊……此時的陳相公,真是古人所說的“心曠神怡”……

這是喜用白描的汪曾祺難得的抒情文字。既是寫陳相公,也可以看作自白。給予平凡的小人物希望和溫暖,也可能透露出他自己的孤獨。在寫給李國濤的信中說,“一個人不被人了解,未免寂寞,被人過于了解,這是可怕的事。我寧可對人躲得稍遠一些”(《汪曾祺全集》第十二卷,人民文學出版社2019年版)。因此,或許他有時候會獨自到屋頂去看云,看樹,看飄動的風箏。

原文作者/洪子誠

摘編/張進

編輯/張進

發表評論 評論 (1 個評論)