春風書評丨丁帆:感性與理性共舞,評李森對魯迅《野草》的解讀

潮新聞客戶端 丁帆

用詩人的眼光還是用學者的眼光去闡釋魯迅的小說和散文作品,這是中國現代文學史研究方法的一個難題,倘若能夠將感性和理性兩種截然不同的思維方式融入對作品的闡釋之中,或許就會讀出另一番天地境界來。正是李森先生的這樣的解讀方式,讓我們隨著他的思緒進入了《野草》新的闡釋語境之中,獲得了一種別樣的閱讀快感。

《黑白鏡像——〈野草〉講稿》李森著,商務印書館,2024年11月

我的老師曾華鵬先生是研究《野草》最早的學者之一,他的嚴謹學風打開了我們進入這個庭院尋覓藝術真理的幽徑,當然受著時代局限性的影響,曾先生不能也不便更深刻地表達出他對《野草》所折射出的現實價值意義的認識。而今天的李森先生卻帶著一個詩人的浪漫激情和一個學者嚴謹的學術姿態,重新翻譯了《野草》的藝術密碼,同時也在重新闡釋中糾偏了以往讀者在泛讀過程中價值觀的模糊性和游移性,將人們在閱讀中忽略了的細節置于顯微鏡下進行放大,從而獲得一種新鮮的體驗,這種重釋的意義就在于——讓魯迅的精神以一種新的呈現方式鮮活地進入我們的生活之中,獲得不斷闡釋的藝術功能和思想增值。

本書作者李森

在《題辭》的破題中,李森不僅將其作為統領全書的總綱,也把它作為重釋《野草》的切入點。我十分激賞他的斷語:“《題辭》將過去的生命當作死亡,不但死亡,而且‘朽腐’,且對死亡和朽腐‘有大歡喜’。面對‘過去’這種時間性里的‘事物’,魯迅是決裂的態度。他重復兩次說:‘但我坦然,欣然。我將大笑,我將歌唱。’這里的‘過去’‘死亡’‘朽腐’‘大歡喜’‘大笑’‘歌唱’都是高度濃縮著隱喻意指的象征詞匯,說白了,都是凝聚為概念和觀念表達的詞匯。魯迅的才能在于,他能把‘大笑’‘歡喜’‘歌唱’這些詞匯的溫度調到冰冷的程度。”

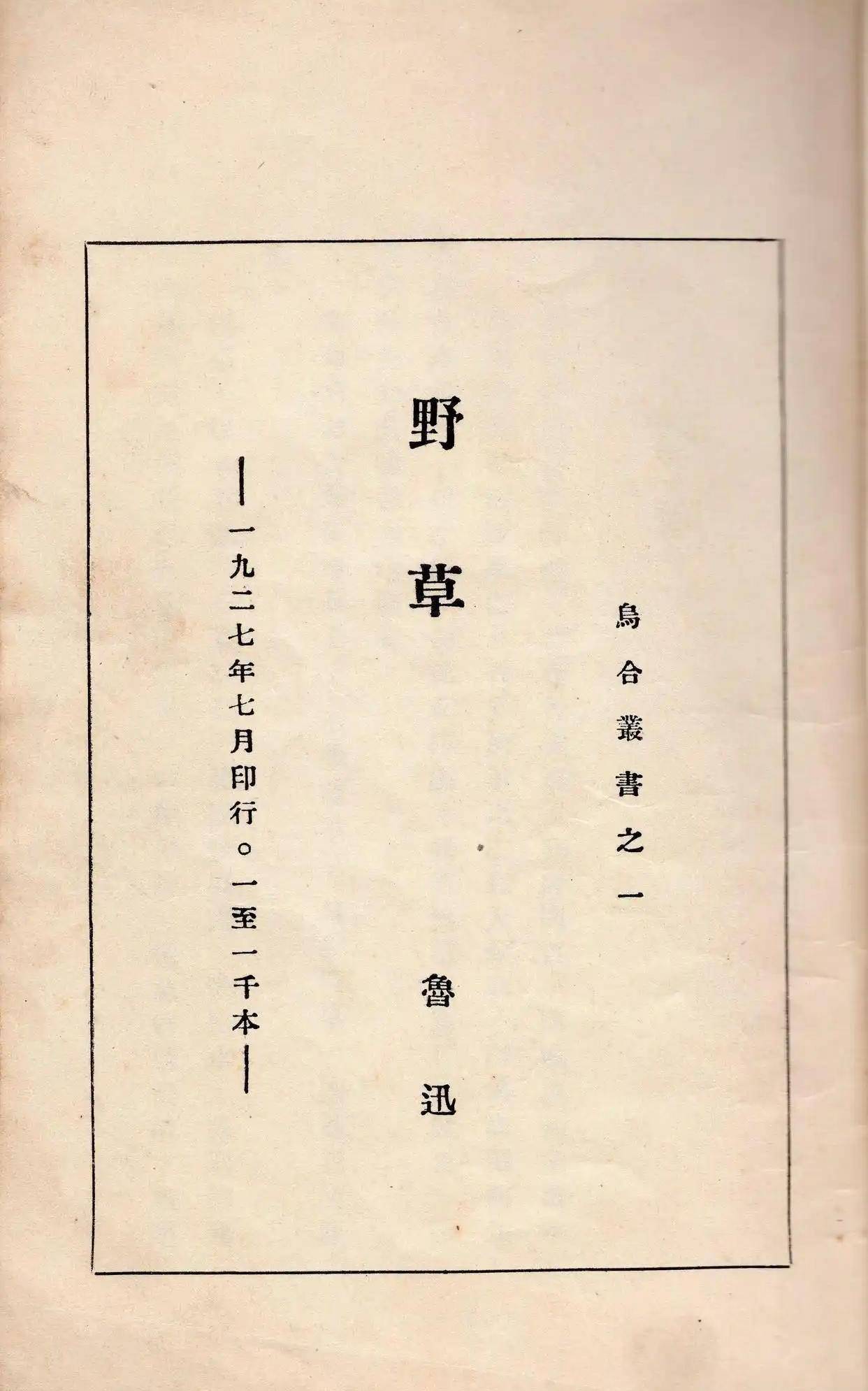

《野草》收錄了魯迅1924年至1926年間創作的23篇散文詩。北京北新書局1927年出版,這是《野草》的第一個版本。資料圖

說實話,我們過去讀《野草》把所有的注意力都集中在它的象征意義上了,在發掘語詞背后的思想隱喻中狂歡,在與時代背景的勾連中尋覓語流的宏旨。而李森卻從中讀出了另一種“背反”的詩意和思想的矛盾,究其緣由,是詩人兼學者的感性直覺體悟與理性分析兩種思維結合的邏輯產物誕生了新的閱讀方式,我很欣賞這樣的解讀方式為闡釋經典的舊文本所提供的新的閱讀快感,它讓我們看到了另一種解讀方法的無窮魅力。也就是說,李森的重釋是在普遍的象征意義闡釋的基礎上,又向前推進了一步,這從他的邏輯理念的表述中已經說得十分透徹了:

“這里主要講《野草》。就理論觀看的視點而言,《題辭》是進入《野草》的一扇方便之門。這扇方便之門洞開在多對‘背反概念’之間。從頭至尾數下來,它們是:沉默與開口;充實與空虛;死亡與存活;靜穆與大笑(歌唱);明與暗;生與死;過去與未來;友與仇;人與獸;愛者與不愛者。短短幾百字的文章,至少出現了這十對‘背反概念’。每一對‘背反概念’,都由負載著外延空蕩的大詞形成力量對峙而又均衡的‘觀念包’,等待讀者在這些‘背反概念’相互撞擊的‘觀念包’里填充內涵,賦予其某種語義(意義)。”

毋庸置疑,從《野草》抒情的“背反概念”中找到作者在靈魂舞蹈中別樣的舞姿,也是李森閱讀《野草》靈魂舞蹈有別于其他人的獨特舞姿。

魯迅

無疑,李森對《野草》每一篇的重釋,并非是那種冬烘先生式的干巴巴的刻板解讀,從文體上來說,他采用的也是散文詩的創作方法,這與《野草》的文體十分匹配,形成了文體的互文效果,而更重要的是,李森的解讀充滿著詩人的激情和學者解析的深刻,能夠將這二者融為一體,且能使讀者在充分享受思想自由的狂歡會意中,讀出詩的意蘊和語言沖擊的魅力。如果我說這部書里的每一篇分析文章都是珠璣,也許有點言過其實,然而,我敢斷言,這部《野草》的解析將會成為一種具有教科書意義的范文,用它作為中學和大學語文魯迅作品入門級的教材,是大有裨益的。

我們從開篇的《秋夜》就讀出了別樣的解析,這篇作為大中語文范文的作品,在李森的筆下成為詩意和思想釋放的靈魂舞蹈。

《秋夜》這篇散文詩有種黑白木刻的效果,各種黑白線條、塊面、棱角,經過他的刻刀之后印在一塊平面上,形成一種富有張力的黑白效果——月亮也窘得發白。與此同時,也生成了晝-夜、明-暗、夢-醒等隱喻。這種“背反概念”的隱喻形成了一個整體的隱喻閉環,形成宏大的整體性起降和前移的推力。

《秋夜》的寫作技藝不夠成熟的地方,是那種青春期式的擬人和象征修辭法的表現。有兩處證實。一處是那種“細小的粉紅花”的“做夢”;另一處是許多亂撞窗玻璃而后被燒死的“英雄”。

……

魯迅將粉紅花與夢直接對接,夢,在文學中,已經通過所謂詩意的積淀,成為一個概念,這顯然是一種小浪漫主義的青春期擬人,其修辭顯得幼稚、裝佯,其表現非常概念化,雖有人的真誠,但無藝術的真誠。這一段加在整篇文字中,只是為了描寫“后園”,其描寫也是失敗的。

《野草(初版百年紀念版)》,崇文書局2021年出版

又說結尾的“英雄”象征。魯迅是很會寫結尾的,一位大作家的作品,不但要會寫開頭,還要會寫結尾。起筆和收筆都要好,但頭不能太重,尾巴又不能太翹。

《秋夜》的開頭寫得真好,研究者和讀者都一直在叫好。“在我的后園,可以看見墻外有兩株樹,一株是棗樹,還有一株也是棗樹。”“后園”“墻外”“兩株樹”,把兩株棗樹分開來說,不因語言而粘連在一起。這是一種客觀、直觀的描述,與粉紅花做夢的修辭方法不是同一種詩-蘊生成系統。這兩株各自孤立、自然而在的棗樹的呈現,比粉紅花做夢的寫法更高明。

《秋夜》的結尾:“我打一個呵欠,點起一支紙煙,噴出煙來,對著燈默默地敬奠這些蒼翠精致的英雄們。”這里所謂的英雄們,即那些撞窗而入又撞燈罩的小飛蟲。小飛蟲太小,有點擦邊而過的小小隱喻,但沒有隱喻的包漿,直接來個大詞“英雄”作為象征,說白了“尾巴”翹得太高,點題點得太猛。魯迅文學最后點題的這種寫法,對當今初等教育中的作文教學是個負面影響,中小學生的作文,尤其是考試作文,是必須要點題的。之于魯迅,比如《狂人日記》的“救救孩子”,《阿Q正傳》最后那只狼的眼睛,那些狼的眼睛,也明顯是點了題的,還有“投槍”之類,就不贅述了。

我之所以要大段地引述這篇短文,就是想說明作者這樣的文體與文本分析易于為讀者所接受,我本人是激賞這樣的分析方法的,因為閱讀不再是簡單的內容解讀,它的感染力更來自闡釋者生動形象的詩意表達,而且是一種獨特思想的自然流淌。

即便是在對晦澀艱深的《影的告別》的解讀中,作者也是用他對《野草》的獨特視角來印證自己的分析邏輯:“當然,魯迅也是矛盾的。‘黑暗與虛無’這種靈魂的二維觀照本身就是個巨大的矛盾。‘黑暗’猶如語言的風團凝聚,而‘虛無’是破碎消散或化空,朝著兩個方向運動的力將魯迅撕裂。”由此,我們看到了李森所提倡的那種具有“復調”意味的思想舞蹈之韻味。

李森是一個充滿著激情的詩人,也是我的同道和江湖朋友,他的這本《野草》解讀的講稿深深感動了我,我便一口氣寫下了這篇小文。

作者簡介

丁帆,1952年出生于江蘇蘇州,祖籍山東蓬萊,著名學者,南京大學校務委員會副主任、南京大學人文社科資深教授,兼任國家社科項目評議組成員、中國現代文學研究學會會長、江蘇省作家協會副主席。著有《中國鄉土小說史論》《江南悲歌》等,主編教材《中國現代文學史》《中國新文學史》以及中學教材《語文》《唐詩宋詞選讀》《史記選讀》《唐宋八大家散文選讀》(蘇教版)等。

“轉載請注明出處”

發表評論 評論 (2 個評論)