雅昌帶你看展覽 | 松美術館350件作品,講述張曉剛的50年

作者|陳耀杰 編輯|陳耀杰

圖文未經授權不得擅用

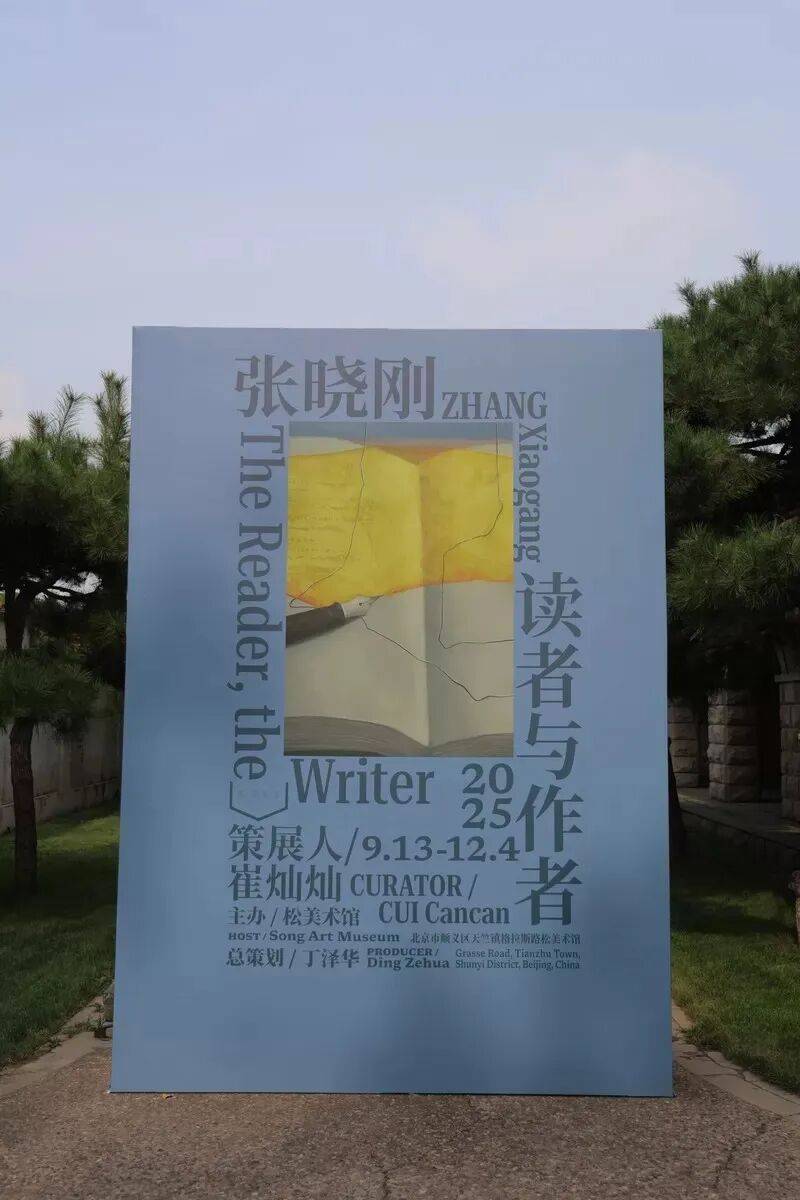

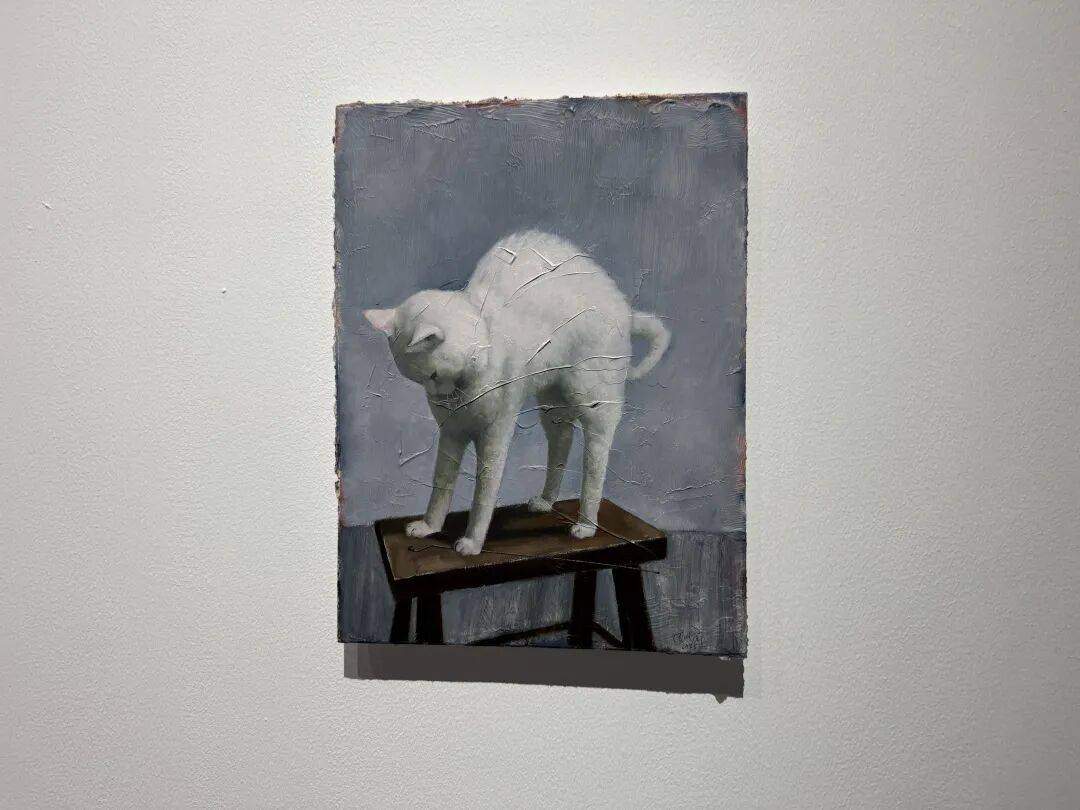

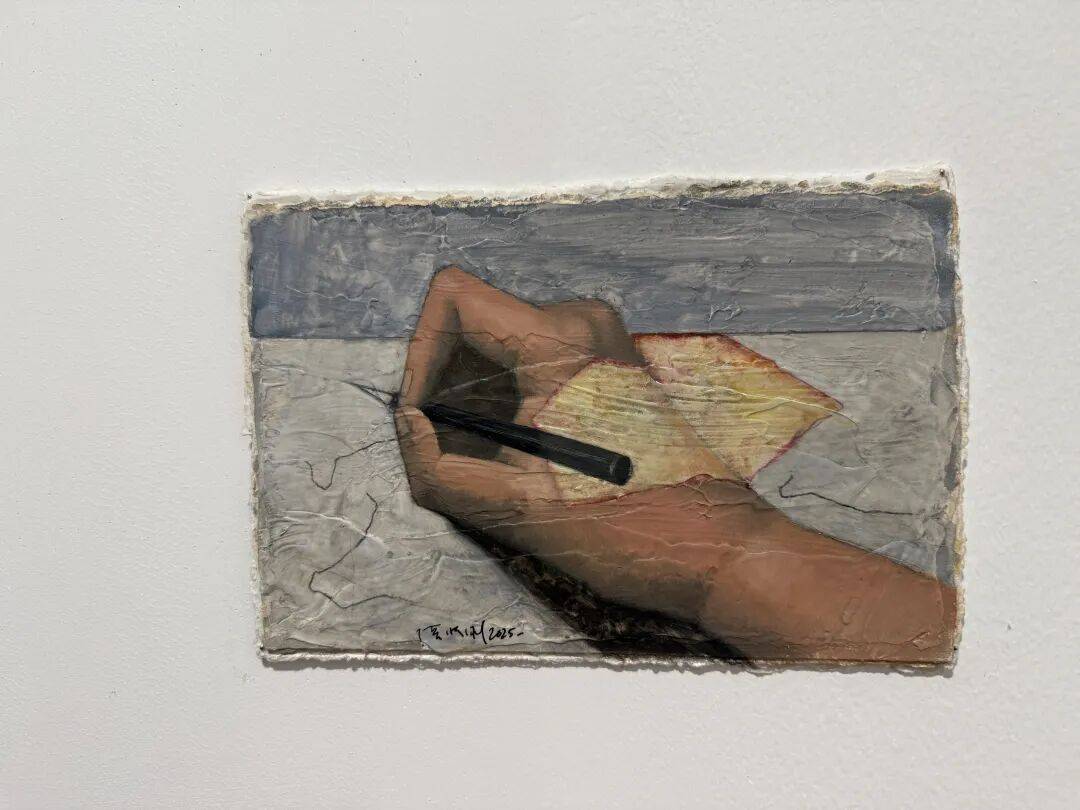

2025年9月12日,張曉剛個展《讀者與作者》在松美術館開幕。本次展覽由崔燦燦擔任策展人,共展出約350件作品涵蓋繪畫、手稿、日記及珍貴影像,呈現(xiàn)藝術家長達半個世紀的創(chuàng)作軌跡,以“讀者”與“作者”的身份轉換為主線,探討個人、家庭、時代與藝術史之間的復雜關系。

藝術家張曉剛

作為策展人,崔燦燦表示在策劃張曉剛的展覽時面臨諸多挑戰(zhàn)。在籌備展覽之初,崔燦燦收到張曉剛寄來的一箱畫冊,其中包含眾多不同版本的作品集。這些畫冊一方面體現(xiàn)了張曉剛研究資料的豐富性,為展覽提供了大量的研究依據(jù)、表述和線索;另一方面,也給崔燦燦帶來了策展的難度。眾多重要的策展人和學者已對張曉剛的作品進行了充分論述,如何在此次展覽中找到獨特且別開生面的獨立線索,成為崔燦燦需要解決的問題。

崔燦燦希望通過此次展覽呈現(xiàn)張曉剛近50年的獨特藝術歷程。因此,展覽并非旨在突出某一序列,亦非將某一序列作為展覽工作的核心,而是試圖將核心工作與其他系列的關系進行重新梳理與整合,構建一個全新的張曉剛展覽敘事。

基于此,崔燦燦選擇以“大家庭”作為展覽的切入點。在過去的論述中,“大家庭”常被置于與時代、集體以及中國社會變革的關系中進行探討。然而,此次展覽試圖打破這一傳統(tǒng)視角,探討為何在1993年的社會語境下,是張曉剛而非他人創(chuàng)作了“大家庭”系列作品,以及為何在集體歷史中,張曉剛以公共合影的形式呈現(xiàn)個體視角。展覽將話題回歸到個人生活與塑造的層面。

展覽還專門設有1980年專廳,深入探討張曉剛在20世紀80年代與時代及藝術史之間的緊密聯(lián)系。此外,展覽設有的幾個單元中,“母親”單元尤為引人注目。該單元通過展示張曉剛與家庭、血緣關系的緊密聯(lián)系,深入剖析其個人生活環(huán)境對其作品中世界觀、心理結構和情感的深刻影響。

策展人崔燦燦現(xiàn)場導覽

“以‘母親’作為展覽的開篇,意味著展覽的敘事結構是一個半傳記半研究的結合體,從情感心理結構入手,將‘大家庭’的故事從一個小家庭的視角展開。”

從“母親”出發(fā):私人記憶的源點

展覽的開篇以“母親”為題,揭示張曉剛創(chuàng)作深層的情感與心理根源。

策展人崔燦燦表示,在每個人的成長歷程與生活軌跡中,家庭始終扮演著至關重要的角色。童年時期的經歷,對個人價值觀與情感的塑造有著深遠的影響。因此,本次展覽以張曉剛及其母親的故事為切入點,展開敘述。

與眾多前衛(wèi)藝術家不同,張曉剛選擇了一個古老而獨特的題材——母親。這一題材在當代藝術中鮮少出現(xiàn),而張曉剛的母親系列作品卻貫穿了他近幾十年的創(chuàng)作生涯。張曉剛出生于1958年的云南,他的母親養(yǎng)育了四個孩子。在張曉剛四歲那年,正值20世紀60年代,母親因工作繁忙,為防止孩子們外出亂跑,便給他們分發(fā)紙和筆,讓他們待在屋內自行玩耍。也就是從那時起,張曉剛開始了他在稿紙上的涂鴉。然而,幾年后,他的其他三個兄弟逐漸失去了對繪畫的興趣,唯有張曉剛對畫畫情有獨鐘,他開始收集畫冊、尋找各種資料。

但對張曉剛而言,母親的影響遠不止藝術層面。他發(fā)現(xiàn)母親常常吃藥,且會陷入一種莫名奇怪的狀態(tài)。直至張曉剛11歲之前,他一直生活在這種特殊的、緊張且充滿距離感的家庭氛圍中。直到父親告訴他,母親在20世紀50年代因單位的一件事患上了精神分裂癥。這種特殊的家庭氛圍,讓年少的張曉剛變得壓抑且不親切,也促使他成為母親的“讀者”。他需要觀察母親細微的表情變化,留意母親的莫名狀態(tài),以此判斷母親是否會發(fā)病。這樣的經歷,造就了張曉剛的敏感、多疑,以及善于發(fā)現(xiàn)事物陰影的習慣,而母親與他的關系,也塑造了張曉剛的心理世界。

直至20世紀80年代,張曉剛開始欣賞梵高、格列柯、卡夫卡、叔本華等藝術家與哲學家時,他才意識到自己對這些充滿陰暗、憂郁之感的事物的喜愛,源于童年時留下的情感與狀態(tài)的重合。在張曉剛的作品中,常常能看到兩個世界的分離,事物之間的距離感,以及事物的陰暗面,呈現(xiàn)出一種超現(xiàn)實的感受。對張曉剛而言,盡管他是一位光鮮的藝術家,但家庭始終在背后影響著他。

本次展覽以張曉剛的母親與童年,以及藝術家獨特的個性為開篇。雖然大家都經歷過那個大時代,但在相似的大時代中,每個人會有不同的反應,這些不同的反應或許來源于家庭、經驗、閱讀與情感。所以,“母親”單元從一個小家庭開始講述大家庭的故事,同時從心理學、情感機制、共鳴論的角度,講述藝術家一生要面對的母親留下的血緣與長長的陰影,這也是本次展覽的第一個來源。

1980年代:讀者的時代

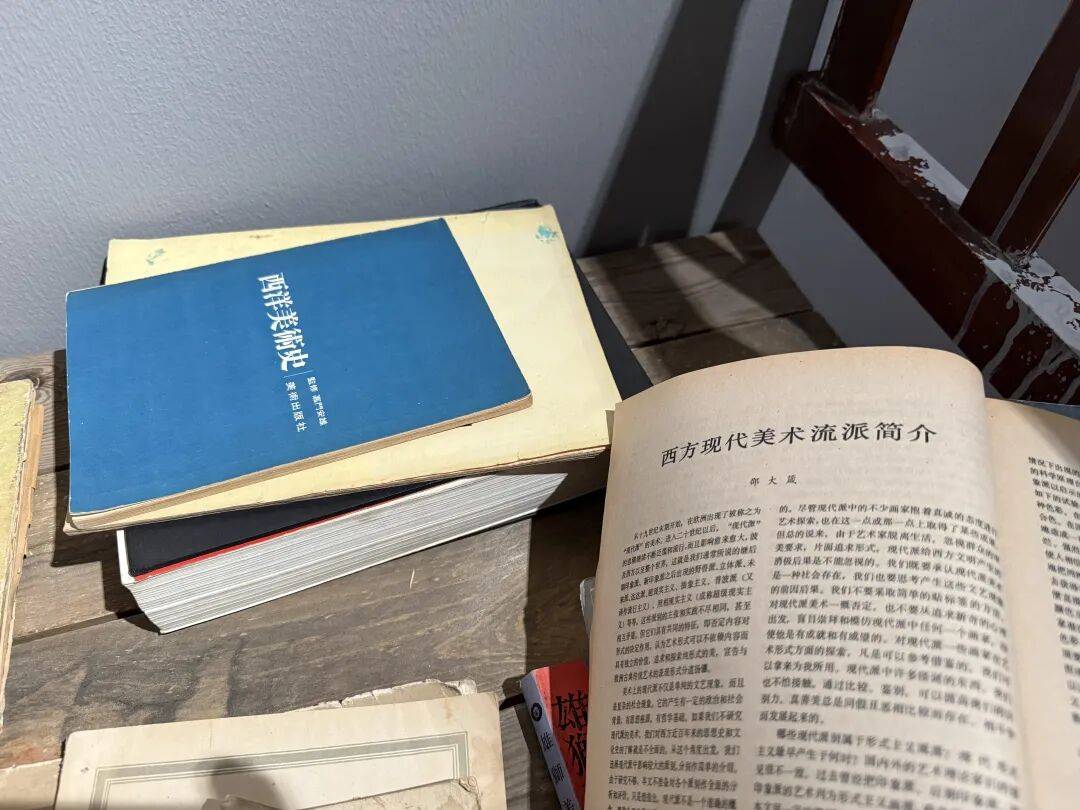

進入“1980年代:讀者的年代”展廳,崔燦燦解釋了為何將這一時期定義為“讀者的時代”。20世紀80年代是一個充滿求知欲、渴望自我覺醒的年代,大量西方哲學、文化、文學、電影、音樂和藝術涌入中國,同時中國傳統(tǒng)文化也在這一時期重新煥發(fā)生機,呈現(xiàn)出百花齊放的景象。因此,整個80年代可以被視為一個讀者的時代。

在展廳中,崔燦燦展示了張曉剛在20世紀80年代受到的各種藝術風格的影響。例如,觀眾可以看到張曉剛1981年在阿壩創(chuàng)作的藏民畫像。在創(chuàng)作時,張曉剛將藏民的精神和生活狀態(tài)與米勒筆下土地上的人相聯(lián)系,試圖達到梵高筆下那種放松的狀態(tài)。在張曉剛的不同作品中,觀眾還可以看到格列柯和莫迪里阿尼的影響。展廳中還展出了張曉剛創(chuàng)作生涯中唯一的一張抽象畫,這也是該作品的首次展出。崔燦燦強調這一點,是因為在那個龐雜的讀者時代,作者性也會顯現(xiàn)出來,即藝術家會選擇或不選擇某些元素。他提到,當時社會上到處都播放著古典音樂和西方電影,張曉剛自己也曾提到,他領到工資后的第一件事就是去書店買書。那時新華書店人滿為患,人們都渴望獲取知識。

然而,有趣的是,盡管1980年代通常被描述為一個充滿理想和熱情的年代,一個充滿集體敘述的年代,但崔燦燦在閱讀張曉剛的日記時發(fā)現(xiàn)了一些細節(jié)。在那個遍地都是讀者的年代,張曉剛的內心與集體并不相符。1982年,張曉剛大學畢業(yè)后來到昆明,找不到工作,只能在昆明眼鏡片制造廠當了幾個月的建筑工人。1983年,張曉剛在貧窮和困惑中度過了一整年。1984年,由于長期與朋友喝酒聚會,張曉剛胃出血住院。直到1986年,張曉剛才度過了一段少有的甜蜜時光。那一年,他調回川美工作,也經歷了一段愛情。他的畫作中少見地出現(xiàn)了理想、浪漫和彼岸的色彩。然而,這種理想中的彼岸世界,在20世紀80年代末迅速被打破。

20世紀80年代末,張曉剛重新回到現(xiàn)實,他發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實遠比書本里的故事更強烈。因此,在這個展廳中,觀眾既能看到中國20世紀80年代的一段歷史,中國藝術家不斷向西方藝術史開放學習的歷史,也能看到一個個人在一個集體的、大的讀者時代中的獨特遭遇。整個展覽正如崔燦燦之前所說,圍繞大家庭談論小家庭,圍繞集體的80年代談論張曉剛的個人。張曉剛的20世紀80年代始于集體,終于個人。直到1993年,一個真正的作者才出現(xiàn),這個作者也標志著中國當代藝術停止了向西方學習的簡單道路。

《大家庭》:集體與個體的交織

展覽的重要單元“大家庭”集中呈現(xiàn)了張曉剛1993年至2006年的代表作。崔燦燦指出,這是他首次見到如此眾多的“大家庭”作品被集中展示。過去,這些作品多在拍賣會或巡展中零星出現(xiàn),而此次展覽完整地呈現(xiàn)了1995年至2006年間“大家庭”系列的不同語言風格。崔燦燦認為,1993年張曉剛開始創(chuàng)作“大家庭”系列時,學界通常將其與張曉剛、中國歷史以及集體主義生活的關系聯(lián)系起來。然而,在崔燦燦看來,“大家庭”系列有幾個非常特殊之處。

首先,“大家庭”的創(chuàng)作靈感源于一次旅行。1992年,張曉剛前往德國,在那里停留了三個月。張曉剛還前往荷蘭和法國,在出發(fā)前,他給好友毛旭輝寫了一封信,信中提到他即將前往尼采的故鄉(xiāng),對他而言,這是一次充滿現(xiàn)代主義朝圣意味的旅程。然而,在德國的博物館里連續(xù)兩個月觀看現(xiàn)代主義作品后,張曉剛突然感到一種強烈的疲倦,對現(xiàn)代主義產生了麻木感。直到他看到了里希特和馬格里特的作品,馬格里特對畫面空間的重組和平面化處理,以及里希特作品中圖像化的強大魅力,深深打動了張曉剛,使他暫時擱置了對繁瑣現(xiàn)代主義的關注。從1993年開始,“大家庭”系列的出現(xiàn),標志著中國圖像學時代的開啟。回顧整個90年代,中國當代繪畫中出現(xiàn)了大量大頭符號和平面圖像。從今天的視角來看,這似乎是一種流行話語,但在1993年的語境中,在全是學院派和現(xiàn)代主義交織的背景下,圖像學的簡約力量構成了一個強烈的敘事,這也是“大家庭”系列在90年代初變得如此重要的原因。

“大家庭”系列的另一個特殊之處在于,它改變了西方對中國的刻板印象。在20世紀的大部分時間里,西方主流媒體和博物館對中國人生活的理解主要來自兩個方面:一是19世紀末20世紀初廣州的外銷畫所描繪的場景;二是以李小龍為代表的中國功夫,以及西方攝影師如馬克·呂布所拍攝的經典中國形象。然而,“大家庭”系列的出現(xiàn),標志著西方人對中國外部觀看的刻板、風情化印象被一種內部的心理描述所取代。張曉剛首次描繪了中國人的心理世界,這個心理世界并非由服裝、表情和集體社會構成,而是每個人獨特的表情、神情,那種沉默、堅韌和傳承,是這片土地投射在人身上的光影。

“大家庭”系列的傳播之所以經典,不僅因為作品本身的內容,還因為其傳播機制。1995年,“大家庭”確立了其核心風格。同年,張曉剛參加了圣保羅雙年展并獲得銅獎,還參加了威尼斯雙年展。幾年后,“大家庭”登上了《紐約時報》以及多本20世紀藝術史書籍。這些重要的展覽和傳播媒介使“大家庭”成為中國當代藝術在中西方眼中一個標志性的標識。任何繪畫作品的傳播都是一種生產方式的傳播。實際上,“大家庭”在中國的首次展覽是在1997年,此前它已在西方展出。1997年“大家庭”在中國展出時,為觀眾呈現(xiàn)了一個獨特的世界,在這個世界里,人們可以看到父輩、過去和歷史。這也是“大家庭”至今仍能散發(fā)魅力的原因。

崔燦燦還提到,“大家庭”系列具有幾個顯著的藝術特征。首先,其抽象性體現(xiàn)在畫中的人物沒有具體的名字和信息。最早的靈感來源于1993年張曉剛從德國回國后,無意間翻到的一張與母親的合影。在這張合影中,他發(fā)現(xiàn)了中國人獨特的生活方式,合影中集體的排列方式和人物之間的關系,反映了中國人在公共與私人領域之間的交織,這種交織體現(xiàn)了中國人的集體性和個人性。因此,在“大家庭”系列中,人物形象是抽象的,可以是任何人,也可以是觀眾的父母或長輩,具有更多的代稱,而非指向具體個體。

其次,“大家庭”畫面中背景的朦朧感,如同謎團般的云霧,為觀眾提供了一種記憶和時間的感受。通常,人們會思考時間和記憶應有的形態(tài),在“大家庭”系列中,觀眾看到了一種關于時間和記憶的詩意表達,作品從公共圖像回歸到個人世界。

西方對“大家庭”的解讀多聚焦于個人在集體中的意識,但中國人對此有另一種更溫情的解讀。這些“大家庭”肖像實際上非常美好。可以想象,在20世紀60、70年代,人們每年只有幾次拍照的機會,當拍攝合影時,人們會穿上最漂亮的衣服,展現(xiàn)出最理想、最美好的一面。這些照片記錄了那個時代中國人的美學追求、對生活的希望,同時也反映了中國人在時代變遷中的嘆息、時間的流逝以及家族一代又一代的傳承。因此,這些作品也可以被視為一種中國式的“百年孤獨”式肖像。

《失憶與記憶》:在加速時代中尋找身份

“失憶與記憶”系列是張曉剛另一組具有重要意義的作品,其創(chuàng)作靈感源于1997年。那一年,張曉剛前往上海參加一個建筑會議。當時,中國正處于城市化的高峰期,從1997年至2000年代初,各個城市都在經歷著快速的變遷。張曉剛曾提到,在90年代末,如果幾個月不回成都,他甚至會找不到回家的路。整個城市仿佛變成了一個巨大的工地,中國城市化在迅速崛起。與此同時,社會發(fā)展、物質變化、消費的快速涌入,使得時間、空間都在加速,一切都處于快速變化之中。這種快速變化帶來了人的失重感、傾斜感,人們仿佛失去了歷史背景。對于記憶,每個人的感受各不相同。崔燦燦以自己為例,提到小時候的玩具給他留下了深刻的記憶,但當他某天打開抽屜,發(fā)現(xiàn)里面有從摩托羅拉到諾基亞再到愛立信的十幾臺手機充電器時,他意識到這些快速更迭的物品并沒有給他帶來太多情感上的觸動。因此,在中國這樣一個快速變化的時代背景下,“詩意與記憶”系列的出現(xiàn)顯得尤為突出。張曉剛試圖回到過去的記憶中,尋找個人的身份。今天的時代,經過20年的發(fā)展,將成為時代的記憶。每個人既要隨著時代的洪流前行,也要反抗時代對我們的塑造,尋找個人的時間、物品和元素,這也是個人文化身份的體現(xiàn)。

在“失憶與記憶”系列中,張曉剛為我們描繪了一個充滿詩意、多重且殘酷的世界。這個世界既源于現(xiàn)實的時代,也源于藝術家對過去的追溯。同樣,在張曉剛的“詩意與記憶”系列中,他首次展現(xiàn)了敘事性繪畫的魅力。什么是敘事性繪畫的魅力?我們可以想象《百年孤獨》的開篇,它將過去、現(xiàn)在和未來三個時空巧妙地結合在一起。在張曉剛的“失憶與記憶”系列中,我們首次看到了多重事件的呈現(xiàn):記憶與失憶的關系、此刻與過去的關系、拉遠與趨近的關系。在高亞邦的《止于拘役》中,也標志著張曉剛作品敘事性的開啟。

“病的夢魘”與“蜉蝣日記”:生命與存在的探問

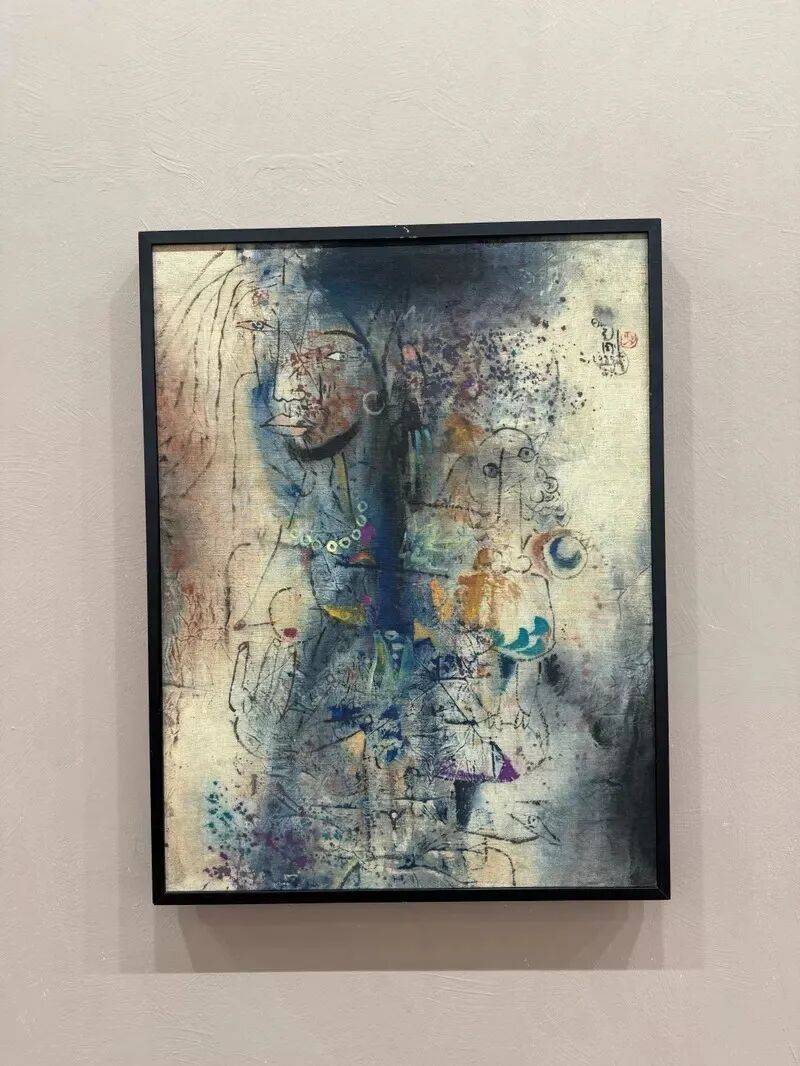

在展廳中,崔燦燦特別提及了一個主題——“病的夢魘”。其中,1983年張曉剛創(chuàng)作的一幅少女肖像尤為引人注目。這幅作品中,少女面露憂郁之色,畫面整體彌漫著一種強烈的宗教感,顯示出張曉剛當時受到西方藝術,如莫迪里阿尼、格列柯等藝術家的影響。格列柯的繪畫作品中,西方繪畫開始展現(xiàn)出對心理和精神層面的表現(xiàn),其中蘊含著壓抑、宗教的黑暗情緒。在20世紀80年代,張曉剛開啟了對“現(xiàn)代性憂郁”的描繪。蒙克的作品中有大量關于人的疾病、心理和精神困境的描繪,張曉剛對西方美術史的學習,對他而言只是一種經驗積累。

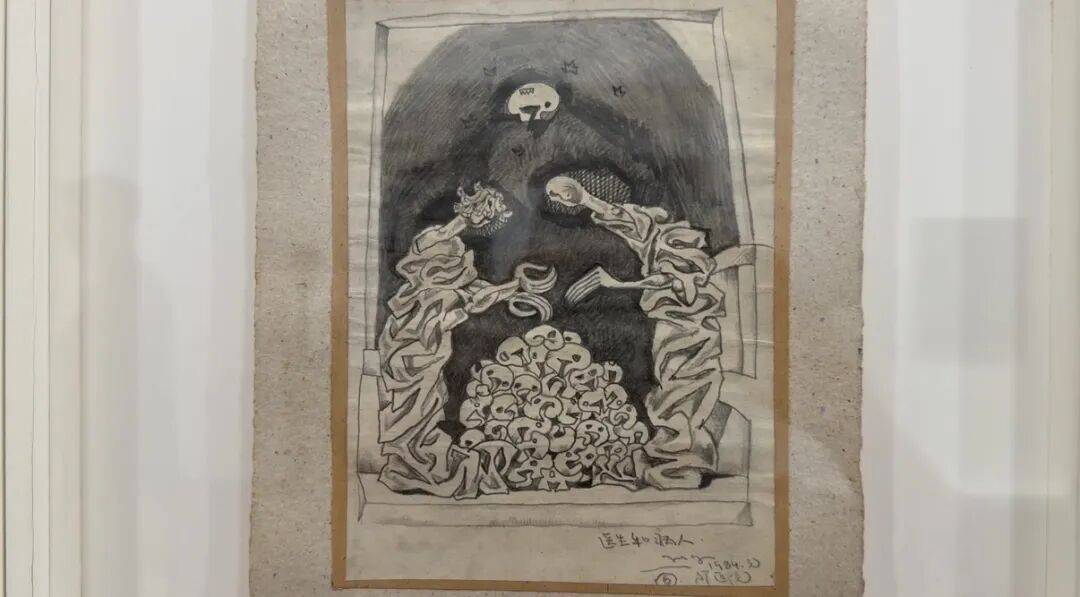

1984年,張曉剛因長期與朋友聚會、飲酒,導致胃出血,住院三個月。在醫(yī)院中,他親身感受到死亡的臨近,目睹了痛苦與呻吟,生與死的距離變得觸手可及。在醫(yī)院的三個月里,張曉剛度過了他26歲的生日,他所喜愛的尼采、梵高、格列柯等書籍中的理念,似乎找到了現(xiàn)實的落腳點。醫(yī)院的環(huán)境與他曾經看到的格列柯畫作中的情形極為相似。換言之,讀者的經驗在那一刻與作者的經驗相融合,催生了張曉剛的一批作品——黑白幽靈系列。這一系列作品成為張曉剛藝術生涯的一個轉折點。

崔燦燦認為,黑白幽靈系列的出現(xiàn)標志著張曉剛作品的三個重要方向。首先,張曉剛的作品并非源于觀念或文本,而是來自他個人的生命體驗,他更相信個人生命的底線。其次,這批作品的出現(xiàn)表明,張曉剛的作品不再以審美愉悅為目的,而是試圖通過繪畫探討精神和靈魂。簡言之,沒有嚴肅的初衷,就不會產生嚴肅的結果。第三,從“病的夢魘”系列開始,關于死亡、幽靈、觀音等心理世界和精神世界的描繪,成為張曉剛作品中反復出現(xiàn)的主題。

崔燦燦指出,張曉剛在50年的藝術生涯中,時而是讀者,時而是作者,時而又是兩者的結合。他不斷調整個人與現(xiàn)實、時代和藝術史之間的關系,以完成他個人的自我維護。

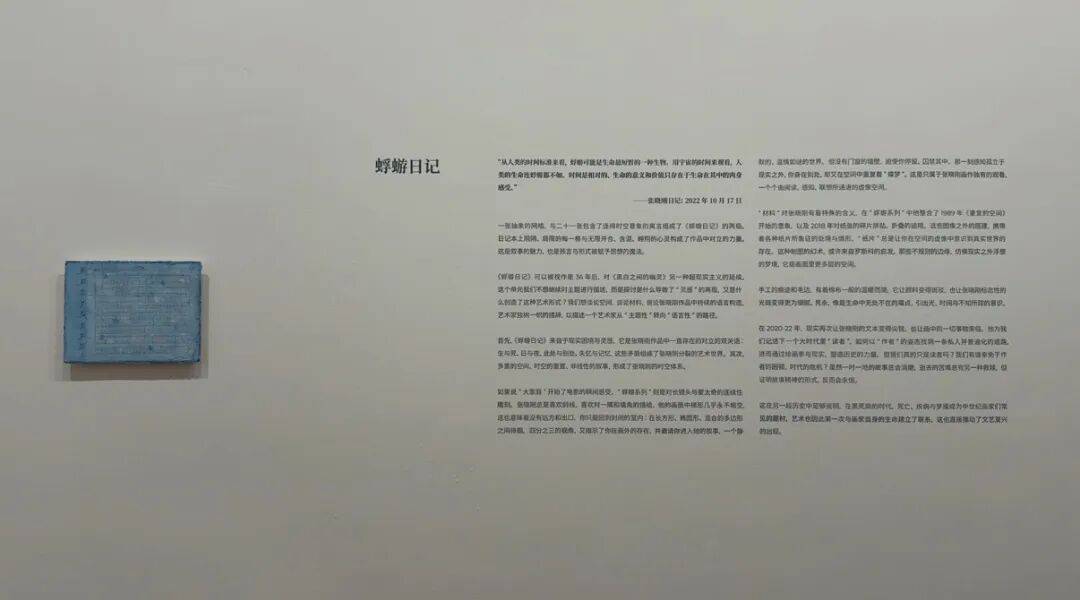

崔燦燦進一步闡述,剛才提到的“病的夢魘”以及1984年張曉剛出院后疾病相關經歷對其世界觀和價值觀的影響,同樣值得關注。整個20世紀80年代的繪畫作品中,存在著強烈的關于現(xiàn)代性的標語、對存在意義和生命追問的表達。這些是80年代文化界廣泛探討的哲學命題,而這種對存在的焦慮、對生命的裝備以及對現(xiàn)代性的憂慮,一直作為一條引線存在于張曉剛的作品中。直到2020年,新時代的到來,特別是2020年至2022年期間,張曉剛創(chuàng)作的《蜉蝣日記》系列,這一時期,全球流行病的爆發(fā)使人們的生活發(fā)生了巨大變化,大家不得不長時間待在家中。這一時期,人們重新審視生命、死亡以及個人與社會的關系。在這樣的背景下,張曉剛重新從一個作者回到了一個時代的讀者,這一轉變賦予了他新的力量和靈感,促使他創(chuàng)作了《蜉蝣日記》系列。這些作品描繪了他在那兩年中居家隔離的生活狀態(tài)。

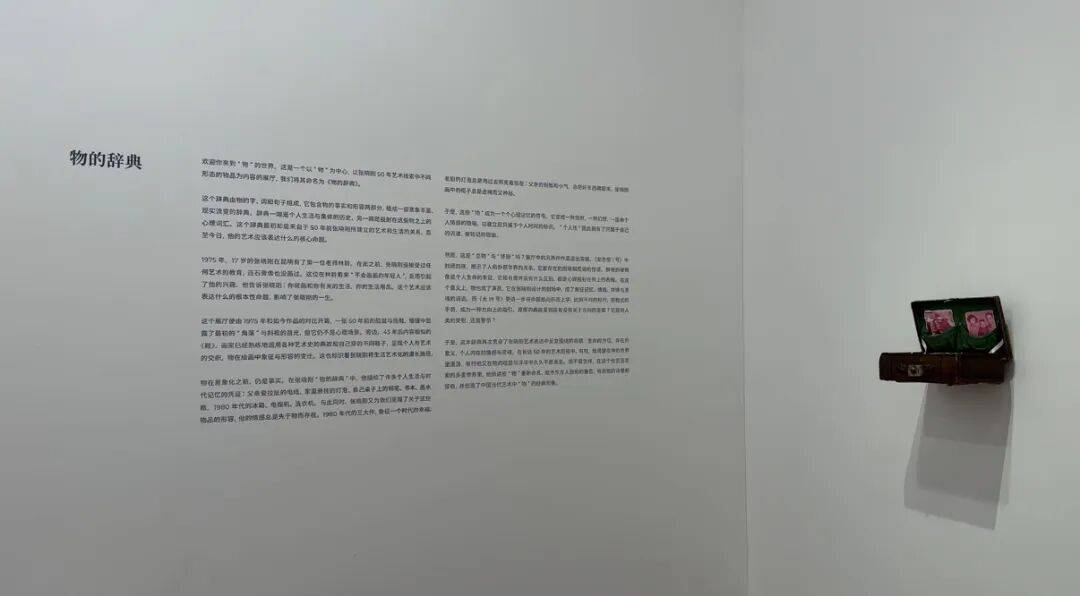

“物的詞典”:張曉剛的藝術觀與時代物證

在本次展覽的“物的詞典”板塊中,崔燦燦探討了在張曉剛近50年的創(chuàng)作生涯中“物”的重要性。

首先,這一展廳旨在闡述張曉剛的創(chuàng)作觀。1975年,張曉剛的第一位啟蒙老師林聆對他產生了深遠影響。當時,張曉剛尚未接受過專業(yè)訓練,林聆問他是否畫過石膏像,張曉剛回答沒有。林聆隨即表示這非常好,并建議他不要畫石膏像,而是去描繪身邊的事物,以此來描繪生活。這一建議無形中奠定了張曉剛延續(xù)至今的藝術觀。

他始終在描繪自己的生活、身邊的物以及與他相關的事物,例如父親留下的燈泡、父親愛刷的綠墻、母親的日記或家里的某些物件。這些物一方面作為時代的物證,另一方面則展現(xiàn)了人在物上投射的情感以及物與人的關系。

張曉剛的創(chuàng)作主要體現(xiàn)在三個方面:其一,他記述了時代的特征之物,即時代的物證;其二,他記述了家庭之物,包括他父母及他小時候生活留下的物和空間;其三,他還記述了一些具有更多隱喻和象征性的物。

新作與再出發(fā):讀者與作者的循環(huán)

談到張曉剛最新作品“一次旅行”板塊,崔燦燦回顧了張曉剛1992年的那次旅行,這次旅行促成了“大家庭”系列的誕生,也標志著張曉剛身份意識的覺醒,以及中國當代藝術中“作者時代”的開始。在此之前,中國當代藝術在20世紀80年代仍在向西方學習,直到90年代初,以張曉剛為代表的藝術家們開始探索中國當代藝術的獨立道路。在1992年的旅行中,張曉剛看到了幾張早期尼德蘭時期的木板畫,盡管當時他沉迷于現(xiàn)代性的焦慮,對現(xiàn)代主義念念不忘,但這些木板畫給他留下了深刻的印象。

回國后,張曉剛暫時放下了對古典和中世紀文明的關注,直到“浮游系列”的創(chuàng)作,他為了表達超現(xiàn)實的多重分裂感受,重新借鑒了中世紀繪畫的語言。對于張曉剛而言,作為一個成熟的藝術家,他在2024年的旅行中,試圖深入了解過去并不熟悉的西方中世紀藝術,再次成為一個讀者。

2024年他前往歐洲,用一個多月的時間參觀了中世紀繪畫、古希臘和意大利的教堂、石壁畫以及博物館。盡管張曉剛平時起得較晚,但在旅行期間,他每天一大早就去博物館參觀,顯示出他對知識的渴望,如饑似渴地在古老文明中尋求力量。

過去,人們常說藝術家要表達自己,但在崔燦燦的腦海中,有一個命題:如果一個人30歲時的自己和40歲時的自己一成不變,那這完全是一種過度的自戀行為。表達自己的另一面是不斷更新自我,通過與世界的交往和與時代藝術史的關系,重新確立作者的位置,重新定義自己。這也是本次展覽“讀者與作者”這一核心命題的體現(xiàn)。

結語:一個關于“每個人”的展覽

“《讀者與作者》不僅是張曉剛的故事,也是我們每個人的故事。”崔燦燦在導覽中總結道。通過個體與家庭的記憶,觀眾得以重新思考在時代洪流中如何保持自我;通過藝術家的堅持與轉換,也照見了人類共同的精神困境與救贖之路。返回

發(fā)表評論 評論 (0 個評論)