無助、無奈、無法溝通——荒誕藝術(shù)就是個煙霧彈

無助、無奈、無法溝通——荒誕藝術(shù)就是個煙霧彈

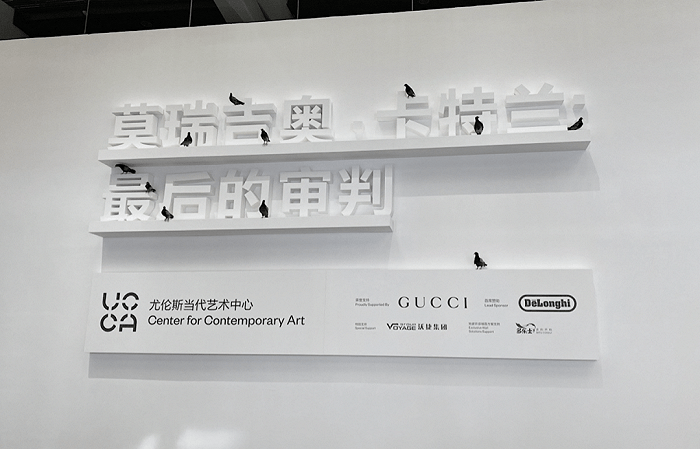

莫瑞吉奧·卡特蘭的個展現(xiàn)場

Anti-tradition/Anti-hero

在中西方世界,“荒誕”一詞的誕生都可以追溯到古代時期,因而“荒誕”二字包含有多重意義。在現(xiàn)實性上,荒誕指的是“世界的無意義狀態(tài)”,社會歷史的特定現(xiàn)實造成人們不同的價值信念,當(dāng)宗教、信仰和理想都破滅時,就會導(dǎo)致荒誕感的產(chǎn)生,而荒誕藝術(shù)正是利用藝術(shù)的手段表現(xiàn)出了這種荒誕感。

在中國,人們對于荒誕藝術(shù)的研究相對于西方而言還顯得較少。但是,古今中外、無論語言、不論媒介,荒誕藝術(shù)還是誕生出了許多的經(jīng)典作品,尤其是在戲劇和視覺藝術(shù)作品中。

中國古代,荒誕一詞的意思是“在西荒的誕獸”,而這個“誕”是《神異經(jīng)》中所記載的一個人面兔身的怪物,如果人吃了它的肉,就會開始說假話。既然在西荒的誕獸被人吃了會一直說假話,那么我們是否可以認為“荒誕”一詞是不足為信的意思?李白曾曰:“哂穆王之荒誕,歌白云之西母。”意思是,周穆王去西荒尋找西王母,并做了《白云》之歌,而誕獸也在西荒,所以李白就用荒誕一詞質(zhì)疑周穆王是否去尋找過西王母。

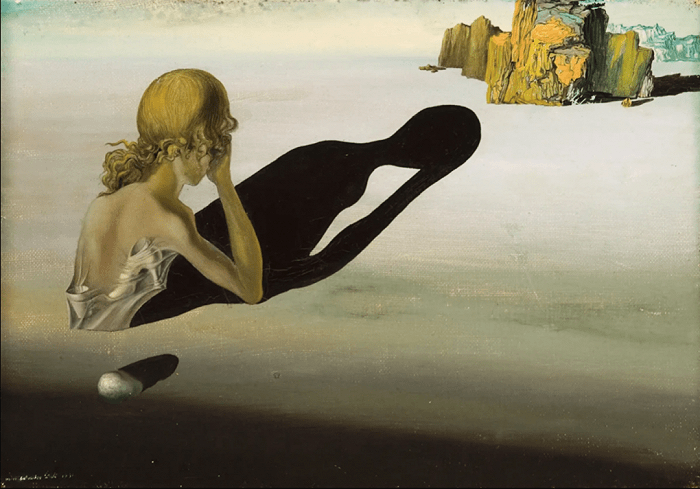

薩爾瓦多·達利(Salvador Dali )Repentance. Sphinx embedded in sand1931, 19×26 厘米

而在西方世界,“荒誕”的含義與一些壁畫上的宗教或神話故事有關(guān)。早期西方人類對自然界充滿了好奇與敬畏,對人世間的一切事物感到又迷茫又困惑,于是會借助神話故事去解釋那些難以闡明的現(xiàn)象。這些宗教神話故事依托著人們的想象而生,并以非理性的狀態(tài)編造成形,因而我們可以說,這些神話故事是荒蕪的、怪誕的、夸張的。正因如此,現(xiàn)在的語言學(xué)字典中,荒誕在漢語中的解釋即是:不真實,虛妄不可信的;而在西方字典中,它的意思是“音樂不和諧,非理性的意思”。

在荒誕藝術(shù)中,戲劇的表現(xiàn)力是十分突出的。第二次世界大戰(zhàn)之后,法國出現(xiàn)了荒誕派戲劇,這與當(dāng)時的政治社會環(huán)境分不開。二戰(zhàn)后,戰(zhàn)爭的摧毀性給歐洲人帶來了無法估量的精神創(chuàng)傷。痛是巨大無比的,荒誕戲劇正是映射出了當(dāng)時西方人的精神危機。那時的歐洲人,面對的是戰(zhàn)后急需重建的家園,但是又感到無助、無奈、無精神的支柱,這種靈魂深處的虛無感成為一代人的真實寫照。

舞臺劇《等待戈多》

因此,我們認為,荒誕派戲劇的哲學(xué)基礎(chǔ)是存在主義。存在主義認為,人類的存在是無意義的、認為人與人根本無法溝通、認為世界對人類是殘酷的,無法理解的。在荒誕派戲劇的典型代表作《等待戈多》中,我們就感覺到了這種存在主義的殘酷與無助。《等待戈多》主要講述兩個流浪漢在不停等待戈多,最后等待無果的故事,表達了人世間荒誕無聊和虛無縹緲。此類荒誕滑稽而非理性的存在感,正反映出二戰(zhàn)后資本主義世界所普遍面對的空虛,絕望的精神狀態(tài)彌漫開來。

起初,這個作品并沒有被大眾接受,甚至招來了不少嘲諷的評論,被稱為“來路不明的戲劇”。直到70年代,《等待戈多》才被認可,受到贊譽,成為荒誕派戲劇中的經(jīng)典之一。《等待戈多》一反傳統(tǒng)的戲劇模式,沒有故事情節(jié)的跌宕起伏,沒有人物情緒的大喜大悲——它只是無休無息的等待,無聊至極。劇中的人物沒有鮮明的個性,他們只是小人物,沒有英雄式的崇高,他們的對話毫無邏輯可言,甚至是無厘頭、荒誕可笑的。總之,整個戲劇作品充斥著荒誕的藝術(shù)特點。

在繪畫藝術(shù)中,荒誕的作品同樣也常在表現(xiàn)一些諷刺夸張的、怪誕詭異的、反傳統(tǒng)、反日常的畫面。在中國古代的繪畫中就出現(xiàn)過十分具備荒誕感的作品,南宋時期李崇所畫的《骷髏幻戲圖》就是一個代表。

《骷髏幻戲圖》,南宋,李崇

畫中,出現(xiàn)了一個生死輪回的神秘過程,骷髏這一極具視覺沖擊力的象征成為了畫面的主角,死亡以戲謔的形象穿插于日常生活之中。李崇沒有含蓄地處理死亡的形象以及死亡的過程,而是用最直觀、最恐怖的骷髏形象直接表達了人的死亡,讓死與生的場面產(chǎn)生強烈而夸張的對比,并用一種玩樂主義的心態(tài)去描述這個沉重的話題——這樣的對比與反差產(chǎn)生了畫面的荒誕之感。

在荒誕氣質(zhì)的繪畫作品中,我們很少看到作者在贊美崇高,有的反而是在描述恐怖與丑惡。有的作者只是常用不合理的內(nèi)容去解釋合理的邏輯,讓整個畫面產(chǎn)生出沖突,而真正想要表達得出的往往是荒誕不經(jīng)背后所要表達的反思精神。

《人間樂園》局部,希羅尼穆斯·博斯

荒誕繪畫的一大特色就是“與丑為伍”,成為美的對立面,來嘲諷人世間的生活,去反思美好假象的另一面。就比如尼德蘭畫家希羅尼穆斯·博斯(Hieronymus Bosch,公元1450~公元1516),在他最著名的《人間樂園》中,就分別描繪出了天堂、人間、地獄的三聯(lián)畫。可是,這里真的是人間樂園嗎?

這套三聯(lián)畫從整體來看,色彩明朗,內(nèi)容豐富,很像是一片人間樂園。但仔細觀賞之后,不難發(fā)現(xiàn)這畫里有許多奇怪的地方:有些日常的動物和植物大得出奇,像是中間這幅描繪人間的畫中,就出現(xiàn)了一只巨大無比的鳥。大鳥如同人類想象的上帝,人類擁護著它,它的嘴里叼著漿果,還在誘惑著人類,描繪出人類貪婪的一面。

《人間樂園》局部,希羅尼穆斯·博斯

《人間樂園》中有數(shù)不清的細節(jié),有的人群扭打在一起,甚至出現(xiàn)了許多詭異神秘的建筑,這些荒誕怪異的元素組合在一起,構(gòu)成了這幅看不完的偉大畫作。博斯以嘲諷、夸張、超現(xiàn)實的手法,畫出了自己對宗教和人性的反思與諷刺。樂園旨在嘲諷人間,這不是伊甸園,這里簡直是被魔鬼吞噬的人間煉獄。

無論是中國古代的荒誕繪畫,還是西方文藝復(fù)興前的荒誕作品,作者都喜歡用一些非傳統(tǒng)的、夸張的視覺形象來隱喻危機,或諷刺一些生活和社會中的真實事件。從畫面安排上看,它們都有反形式、反傳統(tǒng)、反英雄主義的荒誕藝術(shù)特點。不同的地方是,中西方繪畫作品所用的媒介材質(zhì)不同,語言環(huán)境不一,宗教信仰有別,因此表現(xiàn)的畫面內(nèi)容和人物形象各不相同。

《泉》,1917,馬塞爾·杜尚

到了20世紀(jì),達達主義進一步?jīng)_擊了人們對于藝術(shù)與美的固有印象。代表人物馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp,1887~1968)的《泉》無疑是一件引人矚目的重要作品。這件極具荒誕氣質(zhì)的藝術(shù)作品掀起了一個藝術(shù)史中的關(guān)鍵話題:到底何為藝術(shù)?

自這件作品于1917年問世以來,藝術(shù)界眾說紛紜,各有各的看法。相較于這個藝術(shù)本體論所引發(fā)的各類哲學(xué)與美學(xué)話題的無限討論,我更看重的是《泉》這件作品本身。從表面上看,《泉》僅僅是一個普通的、工業(yè)生產(chǎn)出的白色陶瓷小便池,并被杜尚寫上“1917”和“R.Mutt”這個假名。然后,這件作品被杜尚帶入了紐約獨立藝術(shù)家群展,放入展廳中并稱之為藝術(shù)品。

馬塞爾·杜尚與《自行車輪》

與傳統(tǒng)的西方藝術(shù)作品相比,《泉》的荒誕感是顯而易見的:作品從材質(zhì)上看,它是現(xiàn)成品藝術(shù)(Ready-made),并非出自藝術(shù)家本人雙手,是反傳統(tǒng)雕塑形式的;而從呈現(xiàn)的內(nèi)容上說,它是不文雅的小便池,是反傳統(tǒng)審美觀念的;從表達的意義上說,它是粗俗的、不道德的、對性隱喻的直接表達,也是反英雄主義的。《泉》顛覆了人們對藝術(shù)的認知,杜尚這位偉大的藝術(shù)家,不顧一切世俗眼光,成功而大膽地揭開了蒙在藝術(shù)身上的高貴而神秘的面紗。可以說,正是他與《泉》讓藝術(shù)的定義變得更寬泛了,也讓藝術(shù)的創(chuàng)作變得更加自由了。

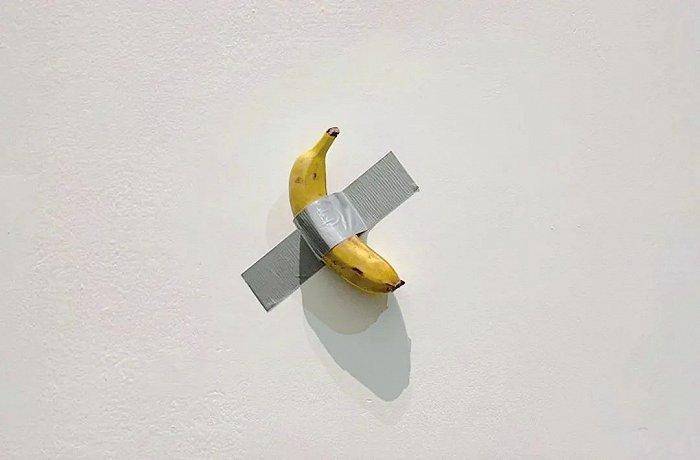

杜尚無愧于是“當(dāng)代藝術(shù)之父”,在今天的藝術(shù)現(xiàn)場中也有類似于杜尚的《泉》的荒誕作品。在2021年年底的北京尤倫斯當(dāng)代藝術(shù)中心(UCCA)舉辦的意大利國寶級藝術(shù)家莫瑞吉奧·卡特蘭(Maurizio Cattelan)的個展中,不出意外的,《喜劇演員》受到人們的廣泛關(guān)注。這件作品僅是一根普通香蕉加上工業(yè)膠帶,并被隨意地粘貼在美術(shù)館的墻壁上,其荒誕感與杜尚的《泉》有異曲同工之妙。

《喜劇演員》,2019,莫瑞吉奧·卡特蘭

首先,在這里先介紹一下藝術(shù)家卡特蘭:他出生在意大利一個比較貧困的家庭中,為了生存他曾做過各種各樣的工作,如廚師、園丁、護士、木匠,甚至是負責(zé)看護尸體的的喪葬員。早年間,母親的去世給他帶來了沉重的心靈打擊,所以,卡特蘭的一些作品帶有濃重的死亡感。他從未受過藝術(shù)的正規(guī)教育,后來結(jié)識了一位設(shè)計師,因而進入藝術(shù)圈并最終成為一名藝術(shù)家。

莫瑞吉奧·卡特蘭的個展現(xiàn)場

鑒于他的背景經(jīng)歷,他能創(chuàng)作出《喜劇演員》這樣的作品也就不足為奇了。卡特蘭的作品并不受傳統(tǒng)媒介的限制,因為他從未有過傳統(tǒng)藝術(shù)的訓(xùn)練,其作品中涉及的動物、人物、靜物等,總能引起普通人的好奇心,用反傳統(tǒng)的魅力吸引人們?nèi)ビ^察并思考他的作品;甚至有時候,卡特蘭會在展覽中借用其他藝術(shù)家的畫作去完成自己的作品,讓他人的畫也成為自己作品的一部分。

《美國》,莫瑞吉奧·卡特蘭

他的作品總是充滿辛辣的諷刺和無情的嘲諷,以及對整個社會文化的批判,甚至是挑戰(zhàn)藝術(shù)系統(tǒng)的權(quán)威。這或許是早年的豐富人生經(jīng)歷讓他對權(quán)威產(chǎn)生了不信任感。并且,在他的作品中,人們常常會發(fā)現(xiàn)以開放式命題為形式的創(chuàng)作。關(guān)于每一件作品的寓意,卡特蘭放手讓觀眾們自己去解讀,使觀眾在看展覽時也具有了一種意義輸出的參與感。

《喜劇演員》這件作品既不是繪畫也不是雕塑,它沒有傳統(tǒng)藝術(shù)中常有的點、線、面的形式,更不像傳統(tǒng)藝術(shù)一樣,有創(chuàng)作者的天賦與手藝的參與。傳統(tǒng)藝術(shù)語言始終脫離不掉畫框、材料等媒介要求,多樣的藝術(shù)風(fēng)格讓傳統(tǒng)藝術(shù)的表達逐漸形成格式化模版。這根貼在墻上的香蕉,它既不像古羅馬、古希臘的英雄雕塑那樣崇高,令人尊敬,它僅是一個純粹的普通食物“香蕉”而已;它既不是一個永恒的、唯一的藝術(shù)作品,它可以說是一件概念藝術(shù)與行為藝術(shù)的集合。荒誕藝術(shù),不僅受到了廣泛的社會關(guān)注,而且竟以高價賣出,收藏家與美術(shù)館的收藏更進一步加強了荒誕的成分,也形成了卡特蘭用《喜劇演員》所諷刺和挖苦的當(dāng)代藝術(shù)現(xiàn)實。

北京UCCA 莫瑞吉奧·卡特蘭的個展現(xiàn)場

其實,具有荒誕意味的藝術(shù)創(chuàng)作一開始并不被人所推崇,它的發(fā)展可以說是十分曲折的。但是,荒誕藝術(shù)又是大膽前衛(wèi)的,總能給觀眾帶來異樣的驚喜和無限的想象,又或者說,是帶給觀眾帶來了許多疑問和不解。當(dāng)觀者不能夠那么直觀地一眼看到作品的本質(zhì)時,人們就會去尋找它背后的意義。我們可以從非理性、反邏輯、不合常理的角度去觀察它們、欣賞它們,得出自己的結(jié)論。

傳統(tǒng)的藝術(shù)模式,追求畫面意義的模仿,一下子讓我們直觀地看到這是山、這是水,沒什么意思。荒誕藝術(shù)可以被理解為是不可信、怪誕的、非理性的藝術(shù),它是反形式、反傳統(tǒng)、反英雄的。荒誕藝術(shù)之所以總能引人深思,引發(fā)猜想,讓人熱議,或許作品的實物本身就是一個煙霧彈,作品背后的含義往往是深藏不露。正話反說,主要交由觀眾去自我探討。希望下一次當(dāng)人們走進藝術(shù)館時,看到令人咋舌的荒誕藝術(shù)作品時,請多停留幾秒,細細去品味吧!

(來源:布林客BLINK 作者:孫小涵)

發(fā)表評論 評論 (1 個評論)