父與子的舞臺(tái)詩學(xué)

——大衛(wèi)·鮑羅夫斯基

與亞歷山大·鮑羅夫斯基的

舞臺(tái)設(shè)計(jì)美學(xué)講座

11月21日至23日,由中央戲劇學(xué)院戲劇藝術(shù)研究所、中國(guó)舞臺(tái)美術(shù)學(xué)會(huì)主辦,劉杏林舞臺(tái)設(shè)計(jì)工作室策劃的“大衛(wèi)·鮑羅夫斯基與亞歷山大·鮑羅夫斯基的舞臺(tái)設(shè)計(jì)美學(xué)”系列講座如期舉行。

講座主辦方、策劃與亞歷山大·鮑羅夫斯基會(huì)見合影

在開幕致辭環(huán)節(jié),中央戲劇學(xué)院副院長(zhǎng)徐貞,中國(guó)舞臺(tái)美術(shù)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張慶山,本次講座的策劃人、中央戲劇學(xué)院舞臺(tái)美術(shù)系劉杏林教授分別從時(shí)代語境、學(xué)術(shù)交流與策展理念三個(gè)維度,闡釋了本次學(xué)術(shù)活動(dòng)的深遠(yuǎn)意義。

中央戲劇學(xué)院副院長(zhǎng)徐貞致辭

徐貞指出,在以守正創(chuàng)新賡續(xù)中華文脈的新時(shí)代,如何在新語境中通過新思路、新形式創(chuàng)造精品,是藝術(shù)工作者必須面對(duì)的課題。此次講座是在數(shù)字圖像獲取空前便捷的當(dāng)下,對(duì)“劇場(chǎng)性本質(zhì)”和“人的創(chuàng)造力主導(dǎo)作用”的一次重要回歸與重申。

中國(guó)舞臺(tái)美術(shù)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張慶山致辭

張慶山認(rèn)為,鮑羅夫斯基父子跨越了不同的歷史階段,共同構(gòu)成了俄羅斯舞臺(tái)美術(shù)由“結(jié)構(gòu)理性”邁向“心理情境”的重要變革。他們以鮮明的空間構(gòu)造與對(duì)社會(huì)現(xiàn)實(shí)的深度洞察,塑造了具有各自時(shí)代標(biāo)志性的舞臺(tái)呈現(xiàn)。此次講座不僅是追問與探討鮑羅夫斯基世家創(chuàng)作思想的學(xué)習(xí)契機(jī),更是一場(chǎng)意義深遠(yuǎn)的跨文化交流,旨在為中國(guó)舞臺(tái)藝術(shù)家提供美學(xué)邏輯上的激蕩與啟迪。

劉杏林表示,在20世紀(jì)下半葉蘇聯(lián)舞臺(tái)美術(shù)群星璀璨的強(qiáng)大陣容中,大衛(wèi)·鮑羅夫斯基是公認(rèn)的成就最為卓著者。法國(guó)戲劇學(xué)者帕特里斯·帕維斯編著的《戲劇詞典》中,收錄了三位俄羅斯戲劇代表人物,即導(dǎo)演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基、弗謝沃洛德·梅耶荷德和舞臺(tái)設(shè)計(jì)師大衛(wèi)·鮑羅夫斯基。因?yàn)楹笳咴诤艽蟪潭壬稀岸x了舞臺(tái)設(shè)計(jì)藝術(shù)的現(xiàn)代方向”。謝爾蓋·巴欽把大衛(wèi)·鮑羅夫斯基比作像普希金一樣絕無僅有的人物;愛德華·柯切爾金認(rèn)為大衛(wèi)·鮑羅夫斯基的發(fā)現(xiàn)類似于阿道夫·阿皮亞和戈登·克雷等世界戲劇空間改革者的發(fā)現(xiàn)。

劉杏林教授致辭,介紹鮑羅夫斯基父子

亞歷山大·鮑羅夫斯基

講述大衛(wèi)·鮑羅夫斯基的舞臺(tái)美術(shù)生涯

/

劉杏林介紹道,主講人亞歷山大·鮑羅夫斯基不僅延續(xù)了其父大衛(wèi)·鮑羅夫斯基藝術(shù)的基本品質(zhì),也是一位創(chuàng)作個(gè)性和審美原則與其父親有所不同的大師。這使得他位居俄羅斯現(xiàn)代劇場(chǎng)最有影響的舞臺(tái)設(shè)計(jì)師前列。最能說明他藝術(shù)實(shí)力的是,他是俄羅斯當(dāng)代著名導(dǎo)演福金(V. Fokin)、珍諾瓦奇(S. Zenovach)和多金(L. Dodin)的長(zhǎng)期合作者。

亞歷山大作為親歷者,將帶來有關(guān)其父親設(shè)計(jì)方法的第一手材料。劉杏林將鮑羅夫斯基父子的舞臺(tái)設(shè)計(jì)美學(xué)概括為一句話:“簡(jiǎn)單的,更本質(zhì)”。他談到,隨著技術(shù)和科技的發(fā)展,在AI時(shí)代,我們能運(yùn)用各種各樣的技術(shù)。在舞臺(tái)上,視覺效果的營(yíng)造已不成問題。但是如何在舞臺(tái)上以“少”見“多”,以“小”見“大”,用有限的東西表現(xiàn)無限,這才是戲劇的本質(zhì)。

劉杏林教授與亞歷山大·鮑羅夫斯基

劉杏林指出,我們應(yīng)該提出的問題是,為何鮑羅夫斯基父子的設(shè)計(jì)理念至今沒有過時(shí)。他們的作品證明了,現(xiàn)實(shí)題材和主旋律戲劇并不一定意味著藝術(shù)的守舊和對(duì)日常生活的照搬。這一歷史經(jīng)驗(yàn)對(duì)當(dāng)下的中國(guó)戲劇具有極強(qiáng)的參照意義。

空境與傳薪之火:

大衛(wèi)·鮑羅夫斯基,從基輔到塔甘卡

1

基輔的車間學(xué)徒:

大衛(wèi)·鮑羅夫斯基的藝術(shù)生涯緣起

大衛(wèi)·鮑羅夫斯基1932年出生于奧德薩,并非出身戲劇世家。他的藝術(shù)生涯始于一場(chǎng)家庭變故。1948年,十四歲的鮑羅夫斯基因父親去世、母親患病和姐姐遭遇車禍,被迫從剛?cè)雽W(xué)一年的基輔舍普琴科藝術(shù)學(xué)校輟學(xué),轉(zhuǎn)而進(jìn)入基輔的萊斯亞·烏克蘭卡劇院(Lesya Ukrainka Theatre)做繪景學(xué)徒維持生計(jì)。在此期間,他遇到了自己崇拜的設(shè)計(jì)師烏曼斯基和獨(dú)具慧眼的導(dǎo)演莫洛斯托娃。尤為重要的是,他受到了多位先鋒派傳人的指引,包括先鋒派藝術(shù)家塔特林(Tatlin)的學(xué)生科瓦連科、烏克蘭先鋒派導(dǎo)演庫爾巴斯(Kurbas)的學(xué)生巴拉班、著名的先鋒派藝術(shù)家佩特里茨基(Petritsky),以及梅耶荷德學(xué)派的列昂尼德·瓦爾帕霍夫斯基(Leonid Varpakhovsky)和費(fèi)奧多羅夫(Fyodorov)等人。

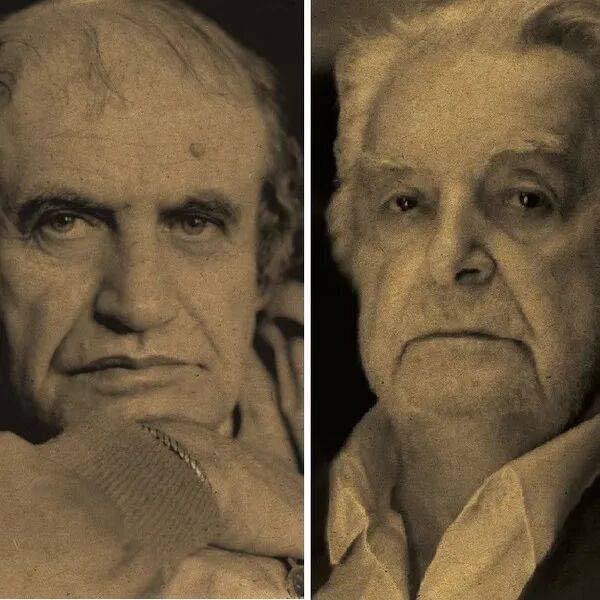

巴拉班(左上)、莫洛斯托娃(左下)、

佩特里茨基(右上)、瓦爾帕霍夫斯基(右下)

伊利娜·莫洛斯托娃(Irina Molostova)是鮑羅夫斯基職業(yè)生涯的“破局者”。正是因?yàn)樗谠ㄎ杳涝O(shè)計(jì)方案受阻時(shí),偶然啟用并采納了當(dāng)時(shí)尚處于學(xué)徒時(shí)期的鮑羅夫斯基的設(shè)計(jì),使其完成了藝術(shù)生涯的首秀《長(zhǎng)著長(zhǎng)毛腿的謊言》。彼時(shí),他只有22歲。

《長(zhǎng)著飛毛腿的謊言》設(shè)計(jì)稿

佩特里茨基作為1920至1930年代烏克蘭極具影響力的先鋒派藝術(shù)家,讓鮑羅夫斯基觸摸到了蘇聯(lián)早期前衛(wèi)藝術(shù)的脈搏;而師承梅耶荷德的藝術(shù)家列昂尼德·瓦爾帕霍夫斯基與大衛(wèi)分享了許多梅耶荷德的舞臺(tái)設(shè)計(jì)和構(gòu)成主義理念。亞歷山大·鮑羅夫斯基回憶道:“我的父親對(duì)構(gòu)成主義相關(guān)的設(shè)計(jì)理念和方法非常著迷,他時(shí)常說自己屬于構(gòu)成主義派系。”此時(shí),蘇聯(lián)舞臺(tái)藝術(shù)還有一個(gè)特點(diǎn)是日常寫實(shí)與假定的兩種美學(xué)風(fēng)格在劇壇并存,甚至呈現(xiàn)出針鋒相對(duì)的狀態(tài),引發(fā)了一場(chǎng)著名爭(zhēng)論:二者哪一個(gè)更能激起觀眾的反應(yīng),哪一個(gè)更為真實(shí)?大衛(wèi)及其同道人選擇后者,認(rèn)為“假定”更真實(shí)——鮑羅夫斯基敏銳地捕捉到這一特征和原則,成為蘇聯(lián)劇壇中“空的空間”理念與實(shí)踐的第一批探索者。

1966年至1967年間,歷史的契機(jī)出現(xiàn)在塔甘卡劇院(Taganka Theatre)。當(dāng)時(shí),列昂尼德·瓦爾帕霍夫斯基曾與該劇院有過交集。亞歷山大回憶道:“他不僅是梅耶荷德的學(xué)生,更是一位人格高尚的楷模。”瓦爾帕霍夫斯基曾遭遇劫難,在集中營(yíng)度過了漫長(zhǎng)的十四年。然而,無論生活境遇如何殘酷,他永遠(yuǎn)保持著藝術(shù)家的體面——打著領(lǐng)結(jié),穿著亮色的衣服;在排練場(chǎng)示范時(shí),他依然不惜體力、充滿激情。這種對(duì)藝術(shù)尊嚴(yán)的堅(jiān)守,成為了鮑羅夫斯基精神世界的重要底色。

導(dǎo)演柳比莫夫與大衛(wèi)·鮑羅夫斯基合照

正是這位擁有超越時(shí)代的敏銳嗅覺的瓦爾帕霍夫斯基,將年輕的大衛(wèi)·鮑羅夫斯基正式介紹給了塔甘卡劇院的靈魂人物尤里·柳比莫夫(Yuri Lyubimov),這次引薦開啟了兩位藝術(shù)家長(zhǎng)達(dá)三十年的傳奇合作。

大衛(wèi)·鮑洛夫斯基(左)、導(dǎo)演尤里·柳比莫夫(右)

/

2

大衛(wèi)·鮑羅夫斯基的詩學(xué)原則,

兼論與尤里·柳比莫夫

及其他藝術(shù)家的合作

大衛(wèi)·鮑羅夫斯基與柳比莫夫合作的第一部作品——塔甘卡劇院的《活著》成為塔甘卡美學(xué)確立的契機(jī)。正是柳比莫夫賦予的創(chuàng)作自由和對(duì)鮑羅夫斯基美學(xué)的接納,使得塔甘卡劇院的舞臺(tái)呈現(xiàn)具有鮮明的先鋒派特征:不使用厚重布景,拒絕過多道具,呈現(xiàn)出“空的空間”,并堅(jiān)信“假定的真實(shí)”。進(jìn)入塔甘卡工作后,他迅速確立了“空的空間”和“剔除冗余視覺元素”的美學(xué)取向。大衛(wèi)如是說:“我不是一個(gè)做布景的人,而是一個(gè)尋求思想的人。”——他的舞臺(tái)設(shè)計(jì)可以歸納為以下五大核心原則。

《活著》劇照

其一,“合縱連橫”:水平與垂直的交叉辯證。

在早期大衛(wèi)與瓦爾帕霍夫斯基合作的《在底層》(1963年)中,瓦爾帕霍夫斯基關(guān)于水平與垂直結(jié)構(gòu)的建議,為鮑羅夫斯基后來實(shí)現(xiàn)“世俗與精神的統(tǒng)一”奠定了基礎(chǔ)。劉杏林引述俄羅斯著名戲劇史論家維克多·別列茲金的觀點(diǎn)指出:“大衛(wèi)·鮑羅夫斯基的所有重要作品,都將垂直和水平的交叉建造與材料結(jié)構(gòu),作為人類生命初始的原型:精神和物質(zhì)的統(tǒng)一、內(nèi)在與外界的沖突和對(duì)抗。換言之,在鮑羅夫斯基作品中,人們可以看到象征大地(水平)與天空(垂直)的古老語義符號(hào)。”

在《葉甫蓋尼·奧涅金》中,八根可旋轉(zhuǎn)傾斜的立柱,既是舞會(huì)大廳的建筑構(gòu)件(水平),也象征著自然中的樹干(垂直),通過色彩與運(yùn)動(dòng)的變化,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)實(shí)環(huán)境與精神指向的統(tǒng)一。彩色燈光和大型水晶吊燈渲染出沙俄貴族的隆重感,與極簡(jiǎn)的立柱形成強(qiáng)烈對(duì)比。

《葉甫蓋尼·奧涅金》劇照

其二,構(gòu)成主義:觀念與空間化的歷史。

《軍用列車》將鐵路沿線的電線桿、鐵軌與車廂結(jié)構(gòu)壓縮并置,這種空間擠壓既帶有自傳色彩,也延續(xù)了俄羅斯先鋒派傳統(tǒng)。《高峰時(shí)刻》中,巨大的鐘表來回晃動(dòng),將抽象的時(shí)間流逝轉(zhuǎn)化為可感的空間實(shí)體,其數(shù)字“3”和“9”可水平放置供演員坐臥、交談甚至擁抱,體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)與情感的融合。2006年,大衛(wèi)·鮑羅夫斯基創(chuàng)作了其生前最后的作品之一《李爾王》,其接近抽象構(gòu)成的風(fēng)格與蘇俄先鋒派藝術(shù)遙相呼應(yīng),通過幾何結(jié)構(gòu)與抽象線條對(duì)莎士比亞悲劇內(nèi)核進(jìn)行了現(xiàn)代解讀。

《軍用列車》模型

《高峰時(shí)刻》劇照

亞歷山大·鮑羅夫斯基以其父親大衛(wèi)·鮑羅夫斯基的“悲傷之塔”,來闡述其設(shè)計(jì)風(fēng)格的構(gòu)成主義特質(zhì)。該裝置為紀(jì)念蘇聯(lián)成立74周年而作,是對(duì)弗拉基米爾·塔特林《第三國(guó)際紀(jì)念碑》的重置。裝置由螺旋形走向的74張雙層營(yíng)房床鋪與鐵軌構(gòu)成,頂端設(shè)敲鐘裝置,象征性地體現(xiàn)了對(duì)歷史傷痛的觀照,將構(gòu)成主義的理想化精神轉(zhuǎn)化為深沉的悲劇反思。

裝置作品《悲傷之塔》

其三,極簡(jiǎn)符號(hào)的無限延展:歷史、集體與個(gè)人。

大衛(wèi)的舞美設(shè)計(jì)大量運(yùn)用現(xiàn)成品,使其承載超越傳統(tǒng)現(xiàn)實(shí)主義的多元語義。在與柳比莫夫合作的首部作品《活著》中,貫穿始終的元素被簡(jiǎn)化為樺樹樹干。演員手持的樹干頂端附著布谷鳥鐘、鳥舍等象征物,在暴風(fēng)雨中搖晃,在法庭上充當(dāng)欄桿,以簡(jiǎn)單的動(dòng)態(tài)元素完成了復(fù)雜的場(chǎng)景轉(zhuǎn)換與情緒傳達(dá)。

在《母親》中,沒有側(cè)幕布景與過多道具,僅將臺(tái)口和內(nèi)墻涂成磚紅色。關(guān)鍵元素是“大量的士兵”。士兵不僅是演員,更被動(dòng)員成為“舞臺(tái)空間的組成部分”,甚至是“墻”,實(shí)現(xiàn)了舞臺(tái)作品中人向結(jié)構(gòu)符號(hào)的轉(zhuǎn)化。劉杏林指出,《母親》設(shè)計(jì)的特殊與先進(jìn)之處在于舞臺(tái)設(shè)計(jì)與演員表演的緊密結(jié)合,戲劇各元素間的離散性逐漸消解。人(士兵/演員)與物(舞臺(tái)設(shè)施/墻體)的界限被打破,所有元素整合進(jìn)整體的戲劇敘事結(jié)構(gòu),演員不再是在布景前表演,他們本身即構(gòu)成空間。這一理念徹底顛覆了傳統(tǒng)舞臺(tái)美術(shù)概念。此后,大衛(wèi)·鮑羅夫斯基和柳比莫夫更加確信:舞臺(tái)上最具生命力的元素,永遠(yuǎn)是人。

《母親》設(shè)計(jì)稿

在《這里的黎明靜悄悄》中,作為核心舞臺(tái)元素的軍用卡車板,時(shí)而化作森林、車廂圍擋、浴室隔斷,小路或獨(dú)木橋等等。其簡(jiǎn)練的多義性折射出戰(zhàn)時(shí)的物資匱乏與環(huán)境劇變。松樹林的表達(dá)甚至通過蘸有瀝青色的卡車輪胎碾過畫布留下的紋理完成,以帶有構(gòu)成主義痕跡的圖案取代了寫實(shí)的自然景觀。最終,直立的卡車槽板隨著犧牲的女兵旋轉(zhuǎn),直至她們消失,象征了悲劇的永恒。

《這里的黎明靜悄悄》劇照

《哈姆雷特》的創(chuàng)作過程更是充滿偶然,大衛(wèi)僅用一張織網(wǎng)布便呈現(xiàn)出柳比莫夫的“黑烏鴉的翅膀”的意象,這塊布既可以移動(dòng),又可以旋轉(zhuǎn)。

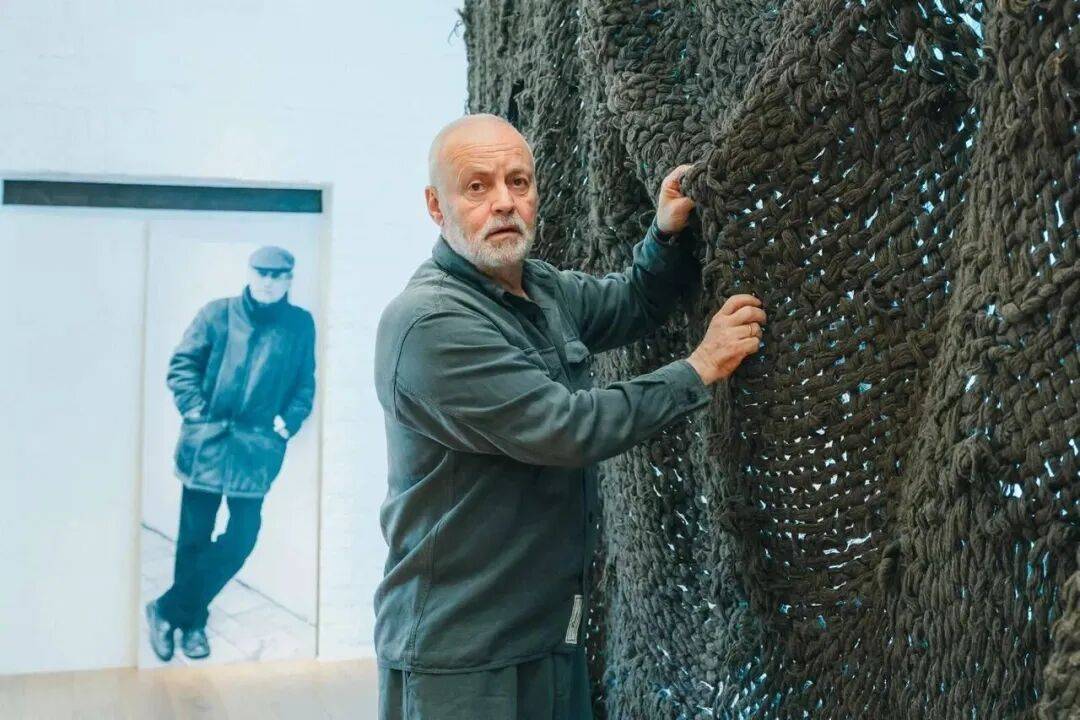

亞歷山大·鮑羅夫斯基

展出父親設(shè)計(jì)《哈姆雷特》中的黑色織網(wǎng)布

《海鷗》的舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì)則彰顯了大衛(wèi)將自然現(xiàn)象與個(gè)人記憶融入舞臺(tái)的方法,完美詮釋了“極簡(jiǎn)符號(hào)的多義性與個(gè)人記憶之物化”原則。他將湖水這一核心場(chǎng)景元素設(shè)計(jì)為具有鏡面效果的舞臺(tái)裝置。妮娜的表演就在這鏡面般的“湖面”上進(jìn)行,她坐在秋千上回蕩,為角色賦予了一種詩意和不確定性。這片水面既是具象的存在,又映射著角色的內(nèi)心世界——平靜之下暗涌著即將到來的波瀾。

《海鷗》舞臺(tái)模型

其四,詩與真的交響:假定性美學(xué)與現(xiàn)實(shí)的殘片。

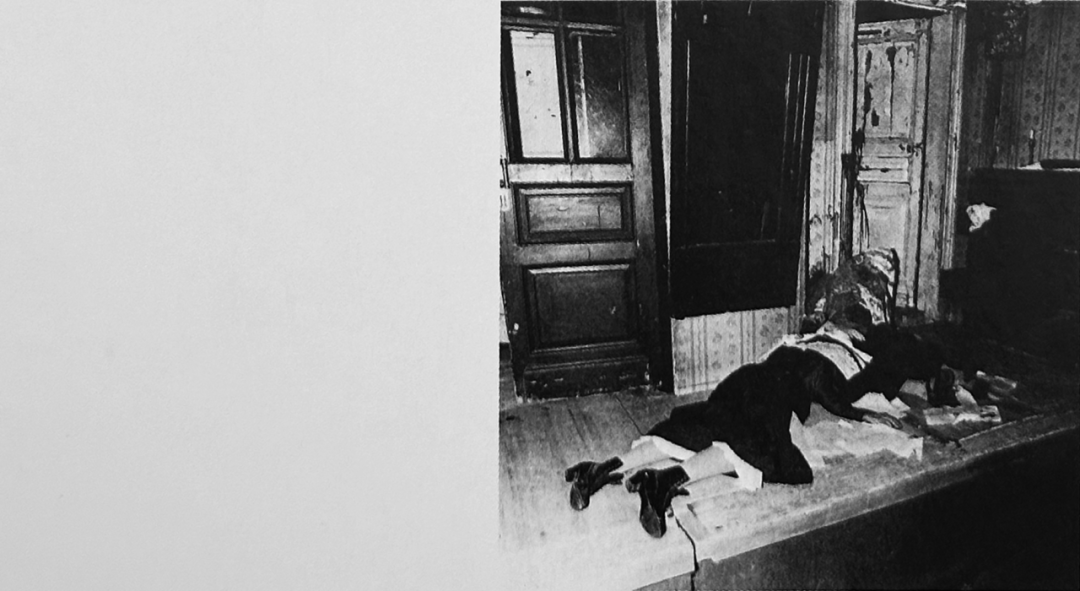

大衛(wèi)擅長(zhǎng)在空曠的假定性舞臺(tái)上植入一個(gè)高度寫實(shí)、極具沖擊力的局部,通過真實(shí)物體與假定空間的結(jié)合,以高度寫實(shí)的細(xì)節(jié)放大劇場(chǎng)震撼力。《罪與罰》是此原則的極致體現(xiàn)。舞臺(tái)整體高度假定,大量留白,唯獨(dú)在臺(tái)口右側(cè)角落高度寫實(shí)地還原了“兇案現(xiàn)場(chǎng)”——兩具蓋著報(bào)紙的“尸體”。劇院僅開啟一扇門,所有入場(chǎng)觀眾必經(jīng)此血腥角落。這種局部真實(shí)與大面空白的對(duì)比,以一個(gè)現(xiàn)實(shí)殘片映襯出整個(gè)空間的虛無與不安。

《罪與罰》舞臺(tái)模型

《罪與罰》劇照

《交易》的處理更為微妙。故事講述一位老布爾什維克的母親擁有獨(dú)立房產(chǎn)(她去世后將被國(guó)家收回),而他與妻子另有一套住房。因母親罹患癌癥,兒子糾結(jié)是否告知真相以說服母親將房產(chǎn)過戶給他們(“交易”)。舞臺(tái)布景集中于前區(qū),后區(qū)留空。前區(qū)堆放著貼有小廣告的家具,觀眾席走道中增設(shè)一棵松樹營(yíng)造真實(shí)感。當(dāng)男主角面對(duì)閃爍的老式電視機(jī)陷入糾結(jié)時(shí),舞臺(tái)后區(qū)定點(diǎn)光下驟然出現(xiàn)一對(duì)急速旋轉(zhuǎn)的冰上芭蕾舞演員,具象化其內(nèi)心掙扎——黑暗中旋轉(zhuǎn)的冰冷身影令這份煎熬觸目驚心。

《交易》設(shè)計(jì)稿

在與列夫·多金(Lev Dodin)合作的《萬尼亞舅舅》中,大衛(wèi)成功捕捉了契訶夫“情緒戲劇”所特有的、緩慢流淌的生活質(zhì)感。他設(shè)計(jì)了三組懸置于空中的草垛,呼應(yīng)劇中鄉(xiāng)村生活被打破又復(fù)歸平靜的敘事脈絡(luò)。此構(gòu)思融合了列維坦(Levitan)畫作《干草垛》的意象與詩人曼德爾施塔姆(Mandelstam)將云喻為“云的枕套”的詩意,兼具視覺美感與戲劇韻律。劇終時(shí),伴隨樂手的演奏,三塊草垛緩緩降落,將萬尼亞和索尼亞籠罩于草垛與家具之間,象征著鄉(xiāng)村寧靜的復(fù)歸——一種飽含溫柔困頓的詩意和解。

《萬尼亞舅舅》模型

其五,超越舞臺(tái)的戲劇:光芒指向觀演空間之外。

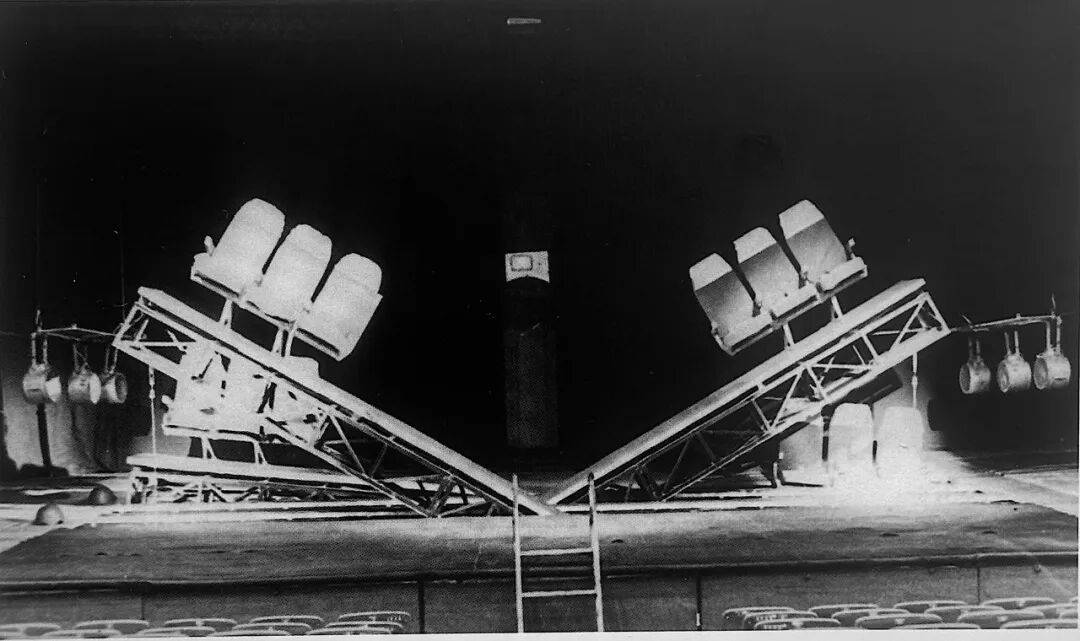

鮑羅夫斯基始終追求一個(gè)理念:戲劇不應(yīng)止于舞臺(tái),而應(yīng)延伸至整個(gè)觀演空間,讓觀眾情感延續(xù)到劇場(chǎng)之外。他主張:“戲劇不應(yīng)該停止在劇院里,不應(yīng)該停止在演出結(jié)束的那一刻。情感要延續(xù)到戲劇之后和劇場(chǎng)之外。”《十字路口》取消了謝幕。這部關(guān)于背叛的戲劇結(jié)束后,男主角坐在臺(tái)唇中央,目送每一位離場(chǎng)觀眾,其凝視迫使觀眾將背叛主題帶入現(xiàn)實(shí)。《系緊安全帶》更將觀眾卷入戲劇情境。開場(chǎng)演員向觀眾分發(fā)糖果;演出中,左右兩側(cè)的三排座位不斷傾斜晃動(dòng),讓觀眾置身“飛機(jī)上生死攸關(guān)”的規(guī)定情境。座位的傾斜既象征社會(huì)階層的起落,也模擬飛機(jī)的顛簸,使不安與恐懼感同身受。《這里的黎明靜悄悄》的設(shè)計(jì)尤為動(dòng)人。演出結(jié)束,觀眾步入大廳時(shí),會(huì)看到臺(tái)階上燃燒的彈殼。真實(shí)的彈殼在火光中閃爍,將戲劇的悲劇感延展至劇場(chǎng)之外。戰(zhàn)爭(zhēng)的傷痛如此直抵現(xiàn)實(shí),無人能不動(dòng)容。

《系緊安全帶》劇照

蘇聯(lián)時(shí)期的學(xué)者評(píng)論道:“沒有大衛(wèi)·鮑羅夫斯基,塔甘卡劇院和柳比莫夫?qū)?huì)是另一番景象。”其演出風(fēng)格迥異于傳統(tǒng)運(yùn)用斯坦尼斯拉夫斯基方法的戲劇,致力于開發(fā)劇場(chǎng)性。傳統(tǒng)舞臺(tái)布景僅為演員提供表演背景,而在柳比莫夫和大衛(wèi)·鮑羅夫斯基的引領(lǐng)下,舞美設(shè)計(jì)與表演日益緊密結(jié)合,劇場(chǎng)各元素的離散性逐漸消解。

對(duì)此,劉杏林如是總結(jié):“在我們看來,鮑羅夫斯基的舞臺(tái)設(shè)計(jì)總是‘空’或是‘少’,但實(shí)則越‘少’越能給演員的創(chuàng)造帶來可能性。”

“神圣虛空的回響”

——亞歷山大·鮑羅夫斯基的當(dāng)代方法

“我16歲那年的一天,父親的導(dǎo)演朋友來拜訪他,由于預(yù)算緊張,他找不到合適的設(shè)計(jì)師人選來給既有的作品完成復(fù)排潤(rùn)色工作,以應(yīng)對(duì)即將到來的巡演計(jì)劃。父親見此狀便喊道‘薩沙!’(亞歷山大)——于是,這次‘臨危受命’成為我舞美設(shè)計(jì)師生涯的開端,我隨這位導(dǎo)演在阿林布爾克等地巡演,盡管父親也曾讓我考慮做插畫,或進(jìn)入電影行業(yè),但我最終仍選擇了戲劇和舞臺(tái)。”

——亞歷山大·鮑羅夫斯基回憶

職業(yè)舞臺(tái)設(shè)計(jì)生涯的緣起

亞歷山大坦言,自己學(xué)習(xí)舞臺(tái)設(shè)計(jì)藝術(shù)“主要因他而起”。然而,大衛(wèi)從未直接傳授技藝,總是只說一句“再想想”。這種開放的態(tài)度源于他自身仰賴于自學(xué)的創(chuàng)作生涯,因此,大衛(wèi)從不束縛兒子的創(chuàng)作想法。“他是一個(gè)寡言的人,即便在家里也是如此。他從不表揚(yáng)我也不批評(píng)我,也不太會(huì)用話語評(píng)價(jià)作品。”亞歷山大對(duì)父親的印象是:“他永遠(yuǎn)都在工作,腦子里可能永遠(yuǎn)在構(gòu)思。這就是他,我很愛他。”

亞歷山大的藝術(shù)創(chuàng)作觀念深深地根植于父親大衛(wèi)·鮑羅夫斯基有關(guān)“神圣虛空”這一觀念的闡釋:舞臺(tái)空間本身是神圣的,任何舞臺(tái)設(shè)計(jì)工作皆不可破壞這一前提——這一實(shí)踐原則在后來亞歷山大的舞臺(tái)美術(shù)創(chuàng)作生涯中可謂磨練得爐火純青。

“

《波圖丹河》,

斯坦尼的家族工廠與“公平”劇院

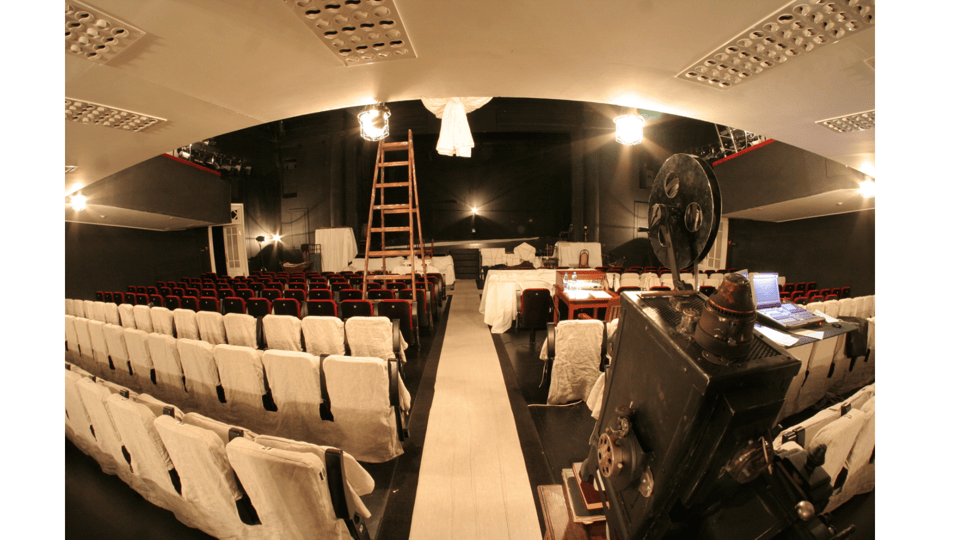

亞歷山大回憶起自己與日諾瓦奇導(dǎo)演的合作:值得一提的是,劇院(莫斯科戲劇藝術(shù)工作室)所在的位置,就是斯坦尼斯拉夫斯基所在的阿列克謝耶夫家族當(dāng)年的工廠。在斯坦尼尚未成名時(shí),他便在這座工廠中建立了一座小劇場(chǎng),為工人們排演一些小劇目。這棟建筑物在我們接手前已經(jīng)瀕臨荒廢,而正是斯坦尼當(dāng)年建立小劇場(chǎng)的部分被日諾瓦奇重新建造,歷經(jīng)三年,劇場(chǎng)完工。

劇院的原則是“公平”,一般的劇院建設(shè)會(huì)給予觀眾最好的一面,而忽視工作區(qū)的建設(shè),但他們認(rèn)為,工作人員在劇院的時(shí)間往往要遠(yuǎn)大于觀眾,因此,劇院后臺(tái)的建設(shè)與觀眾區(qū)遵循著同樣的標(biāo)準(zhǔn),這是我們引以為傲的一點(diǎn)。

這是一個(gè)只有36個(gè)座位的小劇場(chǎng),背景墻是白色的工廠磚墻,其中有一道斜槽。在演出《波圖丹河》時(shí),這一溝槽的背景便被作為河流意象的設(shè)計(jì)材料,當(dāng)紗布被打上光時(shí),效果斐然,會(huì)令觀眾聯(lián)想到河流的存在。

《櫻桃園》舞臺(tái)模型

《櫻桃園》劇照

“

《櫻桃園》中的“神圣虛空”

在亞歷山大與導(dǎo)演日諾瓦奇(Sergey Zhenovach)合作的《櫻桃園,無臺(tái)詞》中,他決定將舞臺(tái)做成“空的空間”——因?yàn)閯≈械臋烟覉@已經(jīng)沒有主人了。

這無疑是一個(gè)非常具有實(shí)驗(yàn)性的嘗試,從事后演員的反饋來看,日諾瓦奇認(rèn)為這一嘗試很成功:“雖然我們少言寡語,但我們狀態(tài)甚佳。”

劉杏林補(bǔ)充道,在這一版演出大幕拉開前,菲爾斯會(huì)獨(dú)自一人探出頭來,他就像一條忠誠(chéng)的狗在等待著主人歸家:他小心地打理著舞臺(tái)幕布,而當(dāng)大幕拉開后,舞臺(tái)上卻空無一物。隨后,主人們從觀眾席的兩邊走上舞臺(tái),拎著他們從巴黎帶回的行李,舞臺(tái)空間因此而變得逐漸充實(shí),整部劇都圍繞著行李箱的變化而展開,它們既可以是“行李箱”,亦可以是桌子或其他家具……總之,這些移動(dòng)的“行李”承載著豐富的意蘊(yùn)。

亞歷山大在劇場(chǎng)前廳制作了一個(gè)羅巴辛用于開發(fā)、售賣櫻桃園的地產(chǎn)沙盤模型,當(dāng)演出結(jié)束,觀眾們離場(chǎng)走出時(shí),會(huì)圍繞著這片沙盤討論交流,有人甚至?xí)岢鱿胍徺I其中的某幾處地皮。這一別出心裁的設(shè)計(jì)洞穿了歷史,在百年前的時(shí)代動(dòng)蕩與當(dāng)代生活中司空見慣的消費(fèi)場(chǎng)景之間展開了幽默而不失辛辣的互文。

《櫻桃園》舞臺(tái)模型(列夫·多金版)

《櫻桃園》舞臺(tái)布景(列夫·多金版)

在與列夫·多金(Lev Dodin)的合作版本中,劇場(chǎng)中的座位、吊燈全都套上了防塵套,臺(tái)球桌也被布置在觀眾席間,而舞臺(tái)卻是空的……一切陳設(shè)和布局皆暗示這里是主人離去很久的家。幕布升起后,木頭柵欄落下,寓意著時(shí)代落幕。對(duì)這一版演出的處理,劉杏林補(bǔ)充道:多金將劇末時(shí)眾人身穿囚服的投影與演員站立的調(diào)度相對(duì)應(yīng),預(yù)示了櫻桃園眾人未來的命運(yùn)。

“

《海鷗》,金屬湖面與晃動(dòng)的木船

面對(duì)被反復(fù)排演的名作,亞歷山大以七艘小船完成了對(duì)《海鷗》的詩意闡釋。他談及劇中主人公特里波列夫?qū)騽⌒滦问降奶剿鳎苯訂l(fā)了他以“湖”為核心意象的舞臺(tái)構(gòu)想:演出被假定發(fā)生于湖面之上,由七條采購而來的木船承載著扮演“觀眾”的演員,構(gòu)成一種復(fù)合嵌套的觀演關(guān)系。為營(yíng)造湖面效果,舞臺(tái)后景采用金屬景片,在燈光下形成波光粼粼的視覺幻象。演出開場(chǎng)摒棄了傳統(tǒng)的幕布拉開方式,在第一幕結(jié)束時(shí)才使幕布落下。船體的晃動(dòng)效果通過人工在船模下方左右拉動(dòng)兩根繩索實(shí)現(xiàn),加之模型底部裝有輪式裝置,演員的走動(dòng)亦能引發(fā)船身自然搖曳,配合水聲音效,共同構(gòu)建了動(dòng)態(tài)的水域環(huán)境——亞歷山大稱其為舞臺(tái)的“魔法”:演員置身于持續(xù)晃動(dòng)的船體之上,生動(dòng)外化了劇中的核心主題,即人際間的隔閡、疏離與孤獨(dú);船體的不穩(wěn)定和充滿墜落風(fēng)險(xiǎn)的晃動(dòng),則強(qiáng)烈暗示著生命際遇的莫測(cè)、命運(yùn)的隱憂與撲朔迷離。

《海鷗》舞臺(tái)布景

《海鷗》劇照

“

《三姊妹》,大炮,畫框與白樺林

在日諾瓦奇導(dǎo)演版的《三姊妹》設(shè)計(jì)中,亞歷山大最初設(shè)想用三門大炮和大衣架象征生活在男性軍官環(huán)繞中的三姐妹,但被拒絕。這一方案最后雖獲認(rèn)可,卻因劇場(chǎng)空間的限制無法實(shí)現(xiàn)。亞歷山大受啟發(fā)于自然景色,在深夜萌生靈感,并立即執(zhí)行了“掏空里芯的白樺樹”方案。這些白樺樹成為前三幕表演的唯一支點(diǎn),密集的樺林營(yíng)造出三姐妹窒息、封閉、渴望逃離的生活氛圍。演員穿梭奔跑時(shí),樹會(huì)移開;最后一幕樹移向側(cè)面,露出堆滿行李的空舞臺(tái)和透著光亮的窗戶,軍隊(duì)離去和空蕩室內(nèi)的畫面交相疊映。瑪莎告別威爾士寧時(shí),樺樹移開,露出的漆黑背景,如同“深淵”,強(qiáng)烈襯托出角色的失落與悲傷,這一在視覺上效果驚人的震撼手法被評(píng)論為“一百個(gè)女演員也無法演繹出的情緒陡轉(zhuǎn)”。樺樹被制作在畫框般的結(jié)構(gòu)中,如同俄羅斯風(fēng)景畫。設(shè)計(jì)師還曾設(shè)想在決斗時(shí)讓烏鴉飛過樺林和觀眾區(qū),但因訓(xùn)練鴿子(替代烏鴉)失敗而最終放棄了這個(gè)想法。亞歷山大坦言,除此以外,他對(duì)《三姊妹》的整體效果再無任何遺憾。

《三姊妹》劇照

《三姊妹》舞臺(tái)模型

“

《第六病室》:

舊貨市場(chǎng)、黃色墻板與鐵牢

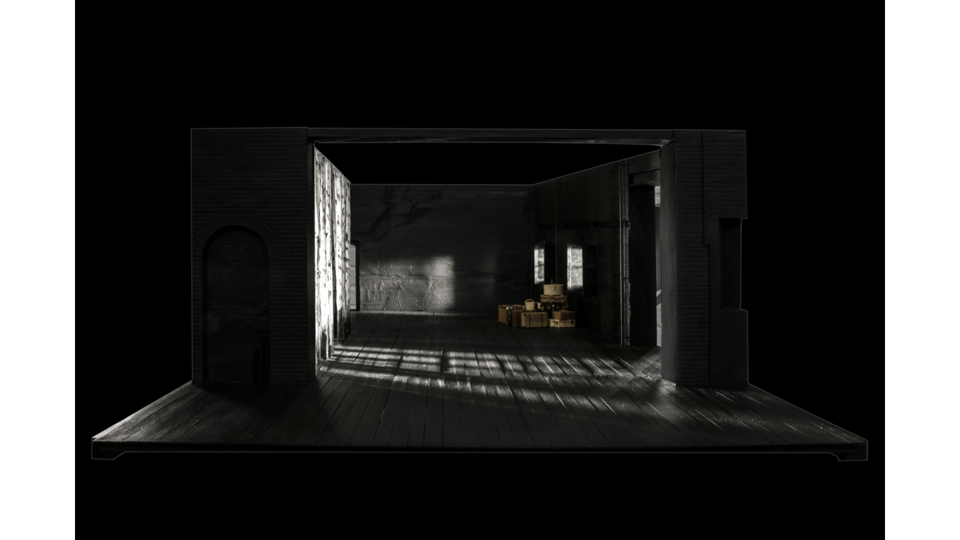

在為列夫·多金設(shè)計(jì)的《第六病室》(改編自契訶夫同名小說)中,亞歷山大將演員“囚于”鐵柵欄后的有限空間內(nèi),并將生銹的浴缸如棺材般橫陳以隱喻其生存狀態(tài)。當(dāng)醫(yī)生打開牢門,卻無人敢跨出一步的瞬間,“囚禁”這一狀態(tài)本身帶來的麻木與冷漠便霎時(shí)溢滿舞臺(tái)……而正是這些從舊貨市場(chǎng)淘來的鐵門與費(fèi)盡周折尋得的黃色墻板,恰到好處地成為人性困局的冰冷見證。

《第六病室》劇照

《第六病室》舞臺(tái)模型

類似的方法貫穿于亞歷山大的舞美設(shè)計(jì)譜系:在與多金導(dǎo)演合作的《哈姆雷特》中,舞臺(tái)被設(shè)置為一個(gè)巨大的裝修工地,隱喻克勞迪斯篡位奪權(quán)所引發(fā)的政權(quán)動(dòng)蕩像是一場(chǎng)“裝修”。隨著劇情發(fā)展,木結(jié)構(gòu)被地板填滿,塑料幕布掉落,哈姆雷特甚至將塑料布當(dāng)披風(fēng)。

《情感陰謀》劇照

《情感陰謀》劇照

《進(jìn)入黑夜的漫長(zhǎng)旅程》劇照

《激情、愛情和懺悔》劇照

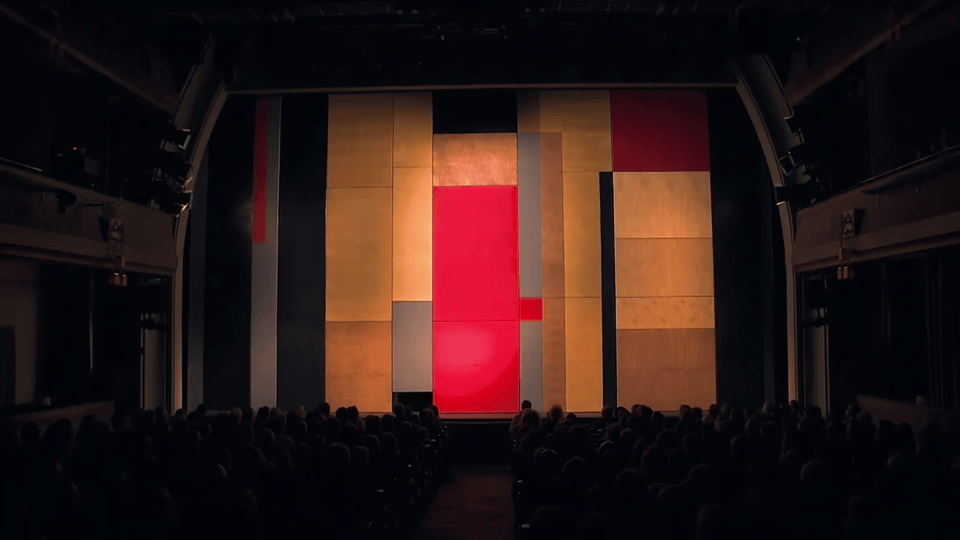

亞歷山大亦參與了《情感陰謀》(構(gòu)成主義式的“蒙太奇色塊設(shè)計(jì)”)、《自殺者》(日諾維奇導(dǎo)演)、《陰謀與愛情》和《人民公敵》(與多金導(dǎo)演合作,為構(gòu)成主義風(fēng)格布景、白色窗框與碎玻璃)、《進(jìn)入黑夜的漫長(zhǎng)旅程》(木制結(jié)構(gòu)的碼頭)、《卡拉馬佐夫兄弟》(構(gòu)思過無數(shù)方案,最終采用了40個(gè)年代各異的“椅子”,并設(shè)置一道由燈具組成的移動(dòng)墻,“清掃”舞臺(tái)上的椅子)、《激情、愛情和懺悔》(多金小劇院版,構(gòu)建德國(guó)咖啡館置景)、《劇院故事》(布爾加科夫原著,鋪滿灰色呢料至觀眾區(qū),類似《大師與瑪格麗特》中為醫(yī)院場(chǎng)景鋪白色布料的設(shè)計(jì))等等。

《卡拉馬佐夫兄弟》劇照

《逃亡》劇照

《哈姆雷特》劇照

《人民公敵》劇照

《三姊妹》劇照

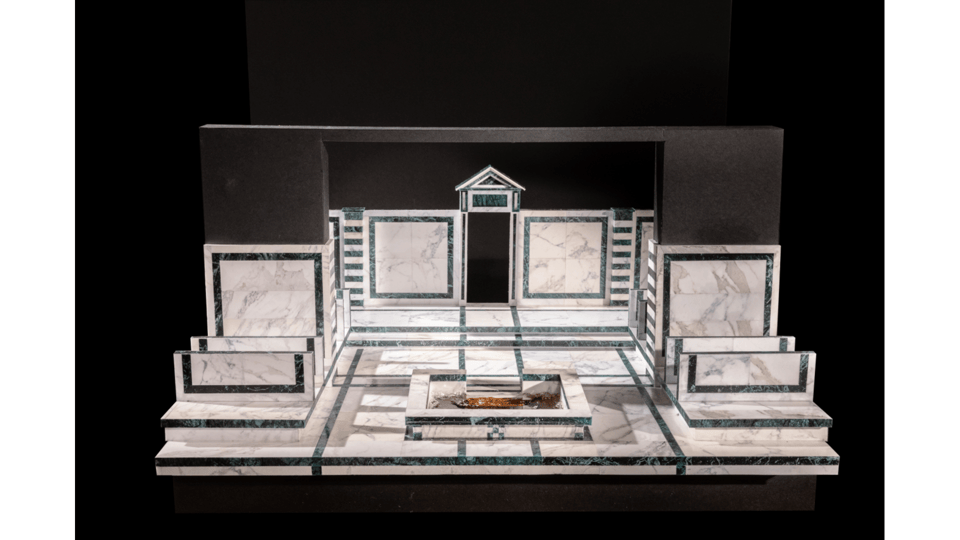

在《三年》這一劇目的舞美創(chuàng)作中,設(shè)計(jì)師與日諾維奇導(dǎo)演在旅途中拋錨,受自然景色啟迪迸發(fā)出“鐵床”概念(可寓意出生、死亡與人的一生)。而他近期最為鐘愛的《欽差大臣》舞臺(tái)設(shè)計(jì)構(gòu)思長(zhǎng)達(dá)七年,他將一座以假亂真的羅馬風(fēng)格大理石浴池設(shè)定為舞臺(tái)空間的主體。該劇設(shè)計(jì)更極致地運(yùn)用“空的空間”,依靠墻上“槽溝”等環(huán)境元素的戲劇化處理(類似“借景”),體現(xiàn)其對(duì)舞臺(tái)關(guān)系理解的深化。

《欽差大臣》舞臺(tái)模型

問學(xué)·會(huì)友·新聲

——中俄舞臺(tái)藝術(shù)的跨世紀(jì)互鑒

中俄舞臺(tái)藝術(shù)的互鑒跨越半個(gè)世紀(jì)。在會(huì)議第三日的“以作會(huì)友”對(duì)談中,這種歷史的紐帶被具象化。國(guó)家大劇院原舞美總監(jiān)高廣健回憶起恩師齊牧冬將列賓美院的理念帶回中國(guó),以及自己年輕時(shí)與莫斯科大劇院導(dǎo)演安西莫夫合作《馴悍記》的經(jīng)歷,那是他第一次深刻領(lǐng)悟到設(shè)計(jì)師的獨(dú)立價(jià)值。學(xué)院舞臺(tái)美術(shù)系副教授修巖在俄羅斯留學(xué)的八年中,悟出了大衛(wèi)·鮑羅夫斯基美學(xué)的真諦:“俄羅斯教育的核心從不是討論‘怎么做’,而是直擊靈魂地追問‘你想表達(dá)什么?’”修巖說道:“大衛(wèi)·鮑羅夫斯基是一位現(xiàn)實(shí)主義的代表,他所追求的不是形式上的標(biāo)新立異,而是一種‘藝術(shù)真實(shí)’——它與生活中的真實(shí)不同,是經(jīng)過提煉的、能夠?qū)?nèi)心外化的、詩意的真實(shí)感。”正是這一理念,讓中俄兩國(guó)的舞臺(tái)設(shè)計(jì)找到了共同語言。在當(dāng)代創(chuàng)作中,這種“真實(shí)”經(jīng)由中俄藝術(shù)家通過極簡(jiǎn)符號(hào)與結(jié)構(gòu)主義的美學(xué)原則,演繹出一場(chǎng)跨越山海的對(duì)話。

亞歷山大·鮑羅夫斯基與中國(guó)舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì)師

“以作會(huì)友”座談會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

高廣健在舞劇《只此青綠》中,自主研發(fā)了機(jī)械系統(tǒng)以呈現(xiàn)“展卷”的美學(xué)。這部作品于今年5月登上莫斯科克里姆林宮大劇院時(shí),俄羅斯觀眾盛贊:“中國(guó)舞者用身體畫出了山水的靈魂”。修巖在《魯鎮(zhèn)》中用封閉木板和窺視孔象征“鐵屋子”般的壓抑,亞歷山大看到那些錯(cuò)落的柱子時(shí)直言:“這立刻引發(fā)了我的聯(lián)想,并開始想象演出中的運(yùn)動(dòng)和效果。”國(guó)家話劇院一級(jí)舞美設(shè)計(jì)師劉科棟展示了將中國(guó)哲學(xué)融入俄羅斯舞臺(tái)語境的嘗試。他在《我不是潘金蓮》的演出中敏銳地捕捉到中國(guó)觀眾對(duì)“鍋”這一意象的敏感,于是在俄文版中設(shè)計(jì)了一個(gè)巨大的、反扣的鍋壓著一枚脆弱的雞蛋——這既是對(duì)“沉重與脆弱”的隱喻,也呼應(yīng)了中國(guó)文化中“倒扣酒杯”的意味。該劇還在會(huì)議期間(11月21日)榮獲第32屆俄羅斯國(guó)家戲劇最高獎(jiǎng)“金面具”獎(jiǎng)最佳小劇場(chǎng)戲劇提名。

亞歷山大·鮑羅夫斯基與中國(guó)舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì)師

“以作會(huì)友”座談會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

最有趣的互鑒發(fā)生在對(duì)經(jīng)典文本《欽差大臣》的解讀上。學(xué)院舞臺(tái)美術(shù)系副教授譚澤恩分享了他的設(shè)計(jì)——為了諷刺道貌岸然的現(xiàn)象,他讓舞臺(tái)下沉形成“漩渦”。這引發(fā)了亞歷山大的強(qiáng)烈共鳴,他細(xì)數(shù)了自己創(chuàng)作的五個(gè)版本的《欽差大臣》,認(rèn)為:“30年前和30年后,人們?cè)谠杼美锒际且粯拥模紩?huì)暴露出本質(zhì)。”結(jié)尾處,一切跌入水池,中俄設(shè)計(jì)師在此時(shí)達(dá)成了驚人的默契:他們巧妙地運(yùn)用了漢語中“泡湯了”的雙關(guān)義,與俄式幽默互相配合。譚澤恩還提及自己學(xué)生時(shí)代設(shè)計(jì)的“澡堂版”《麥克白》,此概念源于麥克白夫人不停地“洗手”這一動(dòng)作,只可惜這一作品尚未實(shí)現(xiàn)為演出。

“登樓問學(xué)”

——亞歷山大·鮑羅夫斯基與舞臺(tái)美術(shù)系師生合影留念

當(dāng)日下午,在舞臺(tái)美術(shù)系張慧老師的主持下,舞臺(tái)美術(shù)系2021級(jí)畢業(yè)班的學(xué)生帶著設(shè)計(jì)作業(yè)來到會(huì)場(chǎng),與亞歷山大·鮑羅夫斯基交流對(duì)談。他們展示了包括《培爾·金特》《野鴨》《玩偶之家》《海達(dá)·高布樂》《蝴蝶夫人》《魔笛》《卡門》《弄臣》《三毛錢歌劇》《欽差大臣》《牡丹亭》等經(jīng)典劇目在內(nèi)的舞臺(tái)、服裝、化裝、燈光設(shè)計(jì)作業(yè),亦帶來了探索界限模糊、時(shí)空焦慮、“影子”與“真實(shí)”辨析等命題的空間材料練習(xí)作業(yè)。學(xué)生們以圓形平臺(tái)、斜平臺(tái)、水晶球、移動(dòng)客廳、三角形結(jié)構(gòu)、表盤、門框延展、環(huán)形樓梯、鏡面處理等創(chuàng)意,依托自身在學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)過程中的當(dāng)代經(jīng)驗(yàn),對(duì)經(jīng)典劇作的文本完成了別出心裁的重構(gòu)。

鮑羅夫斯基對(duì)中國(guó)當(dāng)代舞美專業(yè)學(xué)生龐大、豐富的課業(yè)訓(xùn)練量表示驚訝,亦對(duì)同學(xué)們的設(shè)計(jì)提出了諸多真誠(chéng)評(píng)議。他指出,同學(xué)們都還非常年輕,對(duì)于那些尚未打磨完善的創(chuàng)意和作品,不必?fù)?dān)憂,一切“未竟之物”,都會(huì)在未來的某一日被喚起。

隨后,劉杏林如是評(píng)議:強(qiáng)有力設(shè)計(jì)的核心始于深刻的理念,即“為什么”,而非表面的美觀;缺乏意圖和概念支撐的設(shè)計(jì)是空洞的,優(yōu)秀的設(shè)計(jì)最終呈現(xiàn)的正是“意圖”與“形象”的渾然統(tǒng)一,設(shè)計(jì)應(yīng)去蕪存菁,追求極簡(jiǎn)與力量,保留精煉卻能傳達(dá)豐富意蘊(yùn)的符號(hào),如亞歷山大設(shè)計(jì)《海鷗》時(shí)采用的小船。學(xué)習(xí)大師的作品,應(yīng)探究其中蘊(yùn)含的根本規(guī)律與靈魂,而非模仿形式;理解本質(zhì)后,形式自然呈現(xiàn),最終獲得創(chuàng)作與審美自由。要以開放、新生、富有想象力的,而非陳腐的、老舊的眼光看待世界與作品。誠(chéng)如戲劇藝術(shù)研究所所長(zhǎng)高音研究員的總結(jié):“舞臺(tái)空間是劇場(chǎng)詩意的具象表達(dá),亦是戲劇精神的寄托之地。”

亞歷山大·鮑羅夫斯基與講座主辦方團(tuán)隊(duì)合影留念

供稿|戲劇藝術(shù)研究所

撰文|袁依依 毛增立

圖片|劉杏林舞臺(tái)設(shè)計(jì)工作室

現(xiàn)場(chǎng)拍攝|劉杏林舞臺(tái)設(shè)計(jì)工作室 中國(guó)舞臺(tái)美術(shù)學(xué)會(huì)

排版|趙曉睿

審校|顧澤惠 白小帆

責(zé)編|陳予婧

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (3 個(gè)評(píng)論)