陳鈞德《夢境》,2011年

這次展覽醞釀已久。其間,我們一次次與專家學者探討中國油畫的源與流、海派油畫的藝術性格,以及陳鈞德的油畫貢獻所蘊含的美學價值等等。有時觀點不盡相同,但不得不說,眾人從心底認同和尊重一個事實:真正的藝術家猶如星辰,一時飄來的烏云和煙霧終將消散,而無法遮掩其作品猶如鉆石般由內而外閃耀的光芒。陳鈞德油畫品格便屬于此。

中國油畫的悠悠百年,從肇始到今日,歷經浮沉、嬗變、沖撞、融合,構成了中國式的波瀾壯闊的奇觀。其間,陳鈞德矢志不渝所攀越的藝術高峰,在歲月和風云的吹刷下顯得愈加巍峨。面對陳鈞德從藝60多年留下的作品和文獻,我們時而沉思,時而激奮,感到有一種責任和使命被交付給劉海粟美術館。作為一家公立美術館,致力于集展覽、收藏、研究、公共教育、文化交流等于一體的事業,我們理應呈現和解讀出一個有著卓越品質和美學價值的海派藝術大家。這次展覽是一次帶有學術研究的藝術及文獻的展陳,份量是沉甸甸的。我們期望,它不僅讓觀者在展場流連忘返,在多年以后仍不斷回味甚至津津樂道。

陳鈞德《檸檬鮮花圖》,2007年

鮮明的美學升華

記得2017年籌辦中國美術館“陳鈞德繪畫藝術展”的時候,中國美術家協會主席、中央美術學院院長范迪安告訴策展團隊,在北京舉辦首場個展后,應當回上海繼續巡展,再輾轉深圳、南京、武漢等一站一站地舉辦,陳先生繪畫藝術能夠承載“巡展的意義”。而劉海粟美術館從海派油畫研究出發,早就有意通過舉辦陳鈞德繪畫藝術大展,梳理自劉海粟、林風眠、關良、顏文樑等中國第一代油畫家以來,海派油畫的脈絡走向。在研究海派油畫源與流過程中,我們研究與討論的心得是:多年以來不少理論家、批評家、文藝家、史學家分別從各自的專業出發,解讀了陳鈞德的繪畫藝術和承載的意義。這使我們不禁聯想柏拉圖的著名問題:“美是什么?”顯然,繪畫之終極追求,并非描摹事物,而是揭示世界萬事萬物美的本質。

那么,陳鈞德的繪畫價值體現在哪些方面?請允許先摘錄幾段評論——

范迪安評價陳鈞德“在長期的創作實踐中形成了鮮明的個人藝術風格和卓有成就的藝術成果,以敢開風氣之先并信守學術追求的精神贏得了藝術界同仁的普遍尊重,形成了廣泛的影響。他在寫意油畫上的精研和抒情式表現風格在多樣化的當代中國油畫中獨樹一幟,具有豐滿的學術氣象和優秀的學術品格。”理論家邵大箴說:“在當代中國畫壇,油畫家陳鈞德是一位特立獨行的人物。數十年來,他不倦地從古今中外大師的經驗中體會繪畫規律和原理,結合對客觀自然的觀察研究,不倦地進行探索,逐漸形成富有鮮明時代風采和個性特色的藝術風格。這不僅豐富了當代中國油畫的面貌,也為我們大家十分關心的油畫中國化問題提供了生動的經驗。”批評家賈方舟撰文指出,“他的藝術,最激動人心的部分,就是在色彩的碰撞中顯現出陽光的明媚、自然生命的嬌艷與燦爛。”“在以色彩為優勢的油畫本體的意義上,陳鈞德的成就在中國還找不出幾個人可以與他匹敵,老一輩的劉海粟、林風眠、吳大羽、吳冠中都比較注重色彩語言的運用,但色彩在他們的藝術中并不具有獨立價值。更年輕的畫家中也有出類拔萃者對色彩語言的運用有所建樹,但與陳鈞德還不能同日而語。正是在這個意義上,陳鈞德在中國油畫界是當之無愧的色彩大師。”在時間的長河里,劉海粟、閔希文等油畫前輩,新中國油畫創作領軍人靳尚誼、詹建俊,以及水天中、吳為山、尚輝、徐虹、劉淳等藝術家、評論家、史學家等,他們對陳鈞德繪畫藝術的分析評論也給我們啟迪,促使我們思考:在陳鈞德出生、成長、工作、生活過的故土上海舉辦大展,學術梳理和總結是重頭。

籌備展覽期間,我們一次次討論,召集藝委會開會,對專家學者作一對一深入訪談,同時也登門拜訪了身染疾疴的陳鈞德本人。綜合各方的觀點和評價,也從陳鈞德率真的言談和繪畫精神里,我們漸漸形成、也堅信這樣的判斷:這是一位用生命畫畫的真正藝術家,誠如他曾所言:“我畫畫的雙手是帶著生命之火而來的,只要生命之火還在,我就繼續畫下去……”

遍覽他不同時期的作品,可以強烈地意識到,陳鈞德從繪畫對象中精煉出極純、極濃的美,這種美絕非世俗意義上的,而是文化和精神上的。這種美能蕩滌人性因物欲橫流、名利爭奪而形成的污濁,超然地體現出普遍意義上的真善美,讓世人得以心靈凈化。而這一貢獻,在中國百年油畫史上是卓著的,其美學價值上的貢獻,堪比趙無極、朱德群、吳冠中等。

誠如中國油畫學會主席、長期擔任國家級油畫展評委會主任的詹建俊在親筆手書《看陳鈞德的畫》一文中指出:“他的藝術創造既尊重又不拘于對繪畫藝術中各種規律和法則的運用,而是重在構建作品的境界和意趣……更突出有中國繪畫的寫意精神。其中,對比顏色的色彩運用、灑脫靈動的繪畫手法和意韻雋永的審美情趣,使得陳鈞德先生的油畫作品特別彰顯出中國繪畫精神之美的藝術特色。這是他作為一位中國油畫藝術家在個人的藝術追求與探索中所取得的創造性的成就,同時也是中國油畫藝術發展的成就。”

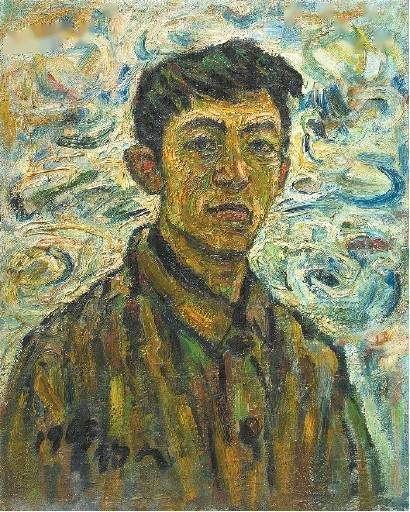

陳鈞德《自畫像》,畫于1963年。在特殊年代,蘇俄寫實主義風格“一面倒”,這樣的畫法非常大膽,只能“私下”偷偷地畫

豐厚的精神滋養

回溯歷史,我們試圖弄明白,以年齡區分,陳鈞德當屬中國第三代油畫家。但從藝術的發展脈絡和風格形成看,陳鈞德介乎于第二代和第三代油畫家之間。為什么?

文獻表明,陳鈞德在中學期間開始研習繪畫。他成長中有著綿延師承和豐富滋養。在上海戲劇學院舞美系求學期間,陳鈞德跟顏文樑、閔希文結下深厚友誼,彼時他已醉心于跟梵高、塞尚、畢加索、畢沙羅等西方現代主義大師“神交”,通俗地講,那是他藝術成長中的“第一口奶”。之后,在上世紀六七十年代,他又與劉海粟、林風眠、關良等頻頻接觸,與前輩藝術家傾心交往,大膽涉足印象派、野獸派、立體派等當時的“禁區”,堅持在“邊緣”進行探索。當陳鈞德《有過普希金銅像的街》《雪霽》等一組作品出現在1979年“上海十二人畫展”,當四十出頭的“小陳”與前輩劉海粟、關良、顏文樑“并肩”于1980年上海展覽中心舉辦的“四人畫展”,當陳鈞德在改革大潮開始涌動的1978年春天,創作出兩幅早期代表作《上海的早晨》等等,這些都記載了陳鈞德在思想文化“解凍”前后的勇敢探索和創作成果。而當國內興起“八五新潮”之時,已在現代主義繪畫領域跋涉20多年的陳鈞德,此時則深潛于八大山人、石濤、揚州八怪、黃賓虹、王國維等人的作品或著述。其間,從家屬整理出的文獻里,我們還看到陳鈞德與張伯駒等人的交往,看到他曾經受到巴金謙讓買到一本自日本進口的限量版塞尚畫冊(如今展放在巴金故居),看到陳鈞德在徐邦達的幫助下曾快樂地被“反鎖”于故宮雕像館,忘我地跟古代雕像對話。由此可見,陳鈞德與前輩的交往,不止是通常人們所理解的師生關系,而更多表現為“忘年交”!他們年歲不同,際遇不同,但一樣懷著藝術信仰,交流起來并無代溝。此次展覽里,陳鈞德與劉海粟曾經一同去復興公園畫畫的作品得以一起呈現,這是多么有趣!

文獻及作品里所透露的信息密碼,是耐人尋味的。劉海粟一度移居香港,他自香港寄給陳鈞德的書信開頭,一律稱之為“鈞德仁弟”。陳鈞德在1980年代赴香港舉辦個展,劉海粟、夏伊喬夫婦聞訊親臨現場題詩道賀。劉海粟當年的題詞,以及劉海粟、夏伊喬夫婦與陳鈞德、羅兆蓮伉儷以及策展人“金太(金董建平)”同框的文獻圖片也將首次展出。

《勿忘我花果圖》,陳鈞德重病期間拼盡全力創作的最后一幅油畫,2018年

獨特的言傳身教

陳鈞德不僅是出色的畫家,也是出色的繪畫教育家。

陳鈞德自1974年開始回到母校上海戲劇學院任教,至2008年辦理退休手續。在30多年教學生涯里,陳鈞德積累了豐富的教案。翻閱這些教案文獻,他在素描、寫生、色彩、構圖、創作等方面傳授給學生們的遠不止是知識和技巧,還有藝術精神和美學主張。其間,他也撰寫了藝術隨想和研究論文。每每閱讀,令我們眼前立刻浮現“活靈活現”的陳鈞德。

他在1982年8月17日完成了論文《開墾自己的宇宙——安德魯·懷斯》。文中議論道:“生活的災難只能使一個真正的藝術家更快地成熟,天才的火焰是撲不滅的。”“(一個畫家)畫風的演變帶來了技法的改革。這種突破與畫家當時內心那種傾訴不盡的渴望不無關聯。”繼而又寫道:“我似能體會當一個藝術家成功地將人世間的個人情感升華為藝術境界后那種‘振奮’的心情”。“懷斯的藝術沒有動人的故事,只是他內心真切的感受與想象。他決不迎合時代潮流,默然地在他的僻靜的故鄉苦心耕耘,熱誠地開墾自己的宇宙。”

而在另一篇談論修拉和梵高的未命名文章里,陳鈞德寫道:“藝術貴于獨到。而欲獨到則非求助于生活不可,并以造化為師,自營偉業,自開途徑險路,在艱苦的奮斗中不斷逐漸認識自己,表現自我。唯有以造化為師者才是強者,才是能戰勝災難而游至彼岸的人。”

陳鈞德的“日記”手稿多是出自1980年代以后,更早時期的文獻隨著幾次搬家和整理,散佚了。他帶領學生去連云港等地寫生,均在日記有記述。日記手稿里總不經意地流露“有趣的靈魂”。譬如,1989年7月,他記述了寄給友人一本雜志,其中刊登了何振志評論陳鈞德《帝王之陵》油畫的評論。陳鈞德寫道,“回憶當時的心緒,選擇帝王之陵,不像是‘陵’的緣故,或許是帝王本身這兩個字。因為我仿佛感到,帝王與輝煌似乎更有些聯系。”“作畫時,真有‘得神忘形’的境界,我仿佛置身于巨大的交響樂聲中完成創作。”這幅《帝王之陵》于1987年入選首屆中國油畫展。如同1977年剛剛恢復的高考吸引了歷屆學子蜂擁而入,這一“首屆中國油畫展”也成為幾代油畫家的競技場。而《帝王之陵》突破以往表現陵墓常有的陰森和灰沉,以一塊塊金屬般濃純、響亮的色彩表現莊重和輝煌。諸如此類的創作隨想,在陳鈞德留下的文獻里時有所見。

陳鈞德的繪畫教育是獨樹一幟、激情滿滿的。他從來不屑用教科書上刻板的知識去作灌輸,也從來不去限制學生的個性和直覺,而是真誠地奉獻“走自己的路”所產生的心得,以自己的燭光去照亮學生的道路。譬如,關于寫生。陳鈞德在日記里寫道:“何為寫生?一向眾說紛紜。而我堅信,寫生最重要的意義是——寫生即寫生命!”他那果敢鏗鏘的課堂表達,至今在學生的耳畔回響。他也奉行“教書育人”。對于育人,他如此教導:“任何追求都是愉快的努力,得失不必過于計較。努力過,愉快過,或者說,為自己的理想追求而盡力過,則已足矣。萬事萬物均應抱以得之泰然,失之淡然,爭之必然,順其自然的心態……”

陳鈞德曾在巴黎居住半年。定居法國的陳箴,真誠地幫助老師作好安頓。陳鈞德說,師生的啟迪和激發是雙向的。他跟陳箴所走的藝術道路迥然不同,但情誼篤深,心靈互通,彼此交流頻繁且直率。在巴黎時期的“日記”里,有一段記述了陳鈞德的“失望”。那是7月的一天,周二,大雨傾盆一小時。陳鈞德依然冒雨去美術館。他寫道:最令我失望的是庫爾貝七幅作品(其中二幅很大),或許是因為我自幼崇拜他太深,一旦見了真跡要求比一般畫家要高多了,而這里的作品又彩又黑,沒有生氣……”他也將此感受向學生和盤托出。

陳鈞德的教學活動,時時閃現他的審美思考和美學主張。

他在課堂上一而再、再而三地表示:“面對自然造化,僅以眼見之物象去如實描摹,顯然是欠缺和不健全的。或許在‘可視’之外,還應以心去發現那些更為重要和感人的‘不可視’部分,而肉眼所見、內心所感的真實,才是造化的本質之美。”王國維說過的“一切景語皆情語”,引發陳鈞德強烈共鳴。他在課堂上傳授令自己刻骨銘心的研究思想,還在無數次率領學生踏足山山水水,在自然氛圍的創作課中言傳身教。一旦發現有學生沉浸于臨摹自己的繪畫風格,陳鈞德則給以諄諄告誡:你們不要重復走我的道路,學得進也要跳得出,要勇敢地尋求自己的真切感受和藝術語言。唯有如此,才能進入自由和奔放的境界。

令學生感動和感佩的,還有陳鈞德的文化格局。他堅定地探索現代主義繪畫,卻不抱“門戶之見”。他告訴學生,蘇俄現實主義繪畫是人類文化藝術領域的一座高峰,也應發揚光大。并且鼓勵學生,不管選擇走哪一條道路,都要懷著赤誠,力求實現高度和力度!

襍 陳鈞德《暖冬陽光》,2006年

動人的紙本“靈魂”

陳鈞德絕大多數作品是布面油畫,其深厚教養、精深造詣,在“山林云水”系列、“花果圖”系列、“人體”系列、“異域風情”系列、“上海街景”系列等作品中表露無遺。

病中的陳鈞德也一直努力畫畫,創作于2018年、尺寸為120厘米×120厘米的油畫《勿忘我花果圖》,是其身患重病后站在畫架前創作的最后一幅布面大畫。他在布面背后記述:“重病之身,竟能以作畫慰藉支撐,何來精神?捫心自問,應是自己對藝術的一片赤誠之心。”從文獻中得知,彼時他已體力不支,卻堅持掙扎著起床,全程站著在畫布前恣意揮灑。之后幾天,他想起身再去畫畫,但在畫板上擠好顏料便感力氣耗盡,萬般無奈之下只得回到臥室躺下。我們今天再看這幅油畫,得知畫中的那束紫色“勿忘我”是學生買的,“勿忘我”巧合了陳鈞德的心意,所以陳鈞德忍著病痛折磨,拼盡全力,畫得意味深長。從中我們感知,當藝術家生命之火行將枯萎,畫面卻依然蓬勃燦爛,那是生命在縱情歌唱!

陳鈞德布面油畫獲獎頗多,評論界也給予很高評價。但有一點似被評論界“忽略”了,即他在紙本油畫棒創作上的突破性成就。不得不說,油畫棒作品在陳鈞德構筑的藝術宇宙里,也撐起了“一片天”。遨游其間,其奇幻、瑰麗、純凈、自由,令人感動甚至落淚。

眾所周知,油畫棒的固體性很難“調和”,想從大塊面的色彩重疊中產生間色、復色的光影效果,困難之極。所以世上極少有畫家運用油畫棒進行獨立創作并使其藝術推向高度。但陳鈞德做到了。從文獻資料里看,陳鈞德“晚年”涉足油畫棒創作,他似乎喚醒了這一畫種的靈魂。他筆下的油畫棒作品,尺幅雖小,氣象不小,其意境之美,可謂前無古人。

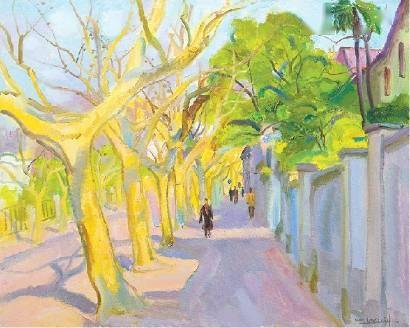

陳鈞德《有過普希金銅像的街》,1979年參加《上海12人畫展》,引起巨大轟動,后來被中國美術史反復提及

這一切是怎么發生的?陳鈞德的遺作里似可窺見這樣的軌跡:

起初,陳鈞德外出寫生,多數時候是直接支起畫架畫布進行寫生創作,偶爾會使用鋼筆或水筆在紙上畫幾張速寫捕捉瞬間感覺。后來,他在鋼筆速寫里添加一些油畫棒的色彩輔排,簡約而明快,此時的紙本仍然顯出“隨筆”意味。再之后,他用油畫棒開始創作了。這是一個分水嶺!當紙面油畫棒被視作獨立于布面油畫的創作表達,陳鈞德的功力發揮得淋漓盡致。他不僅吃透畫材的屬性,大膽地創造技法,而且充分體現了自己對紙本、對油畫棒的獨特認識和別樣體悟。他的紙本創作理念,乃至美學主張,通過寥寥幾筆便表現質感、色感和意境,以及在看似隨意卻十分精到的布局和安排上,魅力無窮,引人嘆為觀止。

陳鈞德是2016年被查出疾疴的。當病魔愈加猖獗而導致他身體日益衰弱,他仍然堅持畫畫,實在無力站立在畫布前,就倚靠椅子或沙發進行油畫棒創作。那時他基本閉門謝客,卻網開一面,允許我們去小坐片刻。只要一聊繪畫,他就忘了生病。在被醫囑可以“稍作走動”的一段時間里,陳鈞德開始了“海上秋韻”系列紙本的創作。這是“一個人的戰斗”!兒子開車載他和畫具去達上海多處。此時的陳鈞德可能深知時日不多,他頑強地畫著,使用油畫棒,于紙本留下了30多幅對上海這座城市的深情眷念。他一生里畫過不少上海街景,這次則帶著惜別的意味,畫了外灘、人民廣場、新天地、衡山路等。他酷愛西區的梧桐,稱“它們是上海的精靈,四季變幻,美妙至極。”有一次他談到《海上秋韻》創作,一度哽咽,熱淚盈眶。他熱愛藝術,也熱愛上海,這段時期紙本創作,是生命交響,輝煌至極。

陳鈞德60多年藝術跋涉所取得的成就,也是油畫民族化探索的高度。其作品早已載入藝術史冊。其美學價值正被不斷地開掘和總結。今天,我們遴選部分作品和文獻展陳,難以抑制激情澎湃。陳鈞德在海派油畫史上的燦爛一頁,也是上海乃至中國的藝術榮光。

作者:靳文藝 丁曦林 酈韓英

編輯:范家樂

*文匯獨家稿件,轉載請注明出處。

發表評論 評論 (2 個評論)