張抗抗:文學是靈魂的伴侶|名家談創作

作者:張抗抗

來源:濟南時報

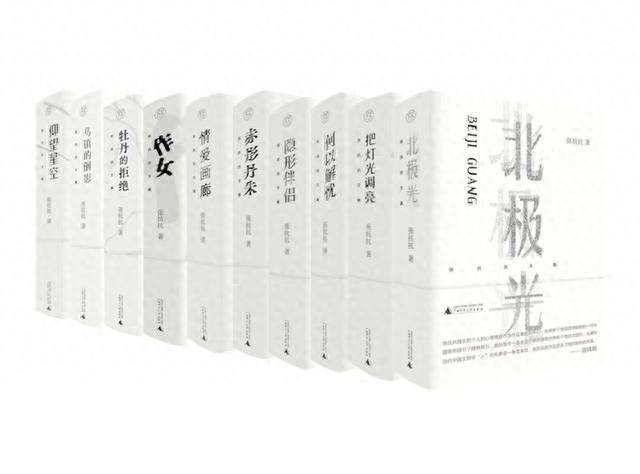

最新版《張抗抗文集》,計有《北極光》《把燈光調亮》《何以解憂》《隱形伴侶》《赤彤丹朱》《情愛畫廊》《作女》《牡丹的拒絕》《烏鎮的倒影》《仰望星空》共十卷。張抗抗是一個創作極為豐富的作家,迄今已創作800多萬字的作品,這套300多萬字的十卷本文集,正是從800多萬字中精選而來。

張抗抗1950年生于杭州,1969年赴北大荒農場,1977年考入黑龍江省藝術學校編劇專業,1979年調入黑龍江省作家協會,從事專業文學創作至今。她是國家一級作家,第七、八、九屆中國作協副主席,第十、十一、十二屆全國政協委員。2009年至2020年受聘國務院參事。

受父母影響,張抗抗從小喜歡文學,11歲時,她就在《少年文藝》發表了文章。但張抗抗把自己文學創作生涯的開始定在1972年,那一年,她在上海《解放日報》上發表了一篇小小說。彼時張抗抗已經來到北大荒,“我在菜園隊、瓦廠、科研班干過多種雜活兒。當時大多數知青都在混日子,收工以后女孩子織毛衣,男生打撲克喝老酒,可我不愿意虛度年華,內心有一個與命運抗爭的聲音。所以我全部的業余時間,都用在讀書和寫作上。”這寫作道路一走,就是一生。

張抗抗曾把自己的寫作分成幾個階段:“第一階段是七十年代知青寫作‘自學’期。第二階段是新時期文學,回歸文學的真實性,表現人的自我意識覺醒和人的尊嚴,開始學習吸收現代主義創作方法,例如《隱形伴侶》。第三階段是九十年代中國改革的市場經濟時代,在關注現實關注女性的同時追問歷史,試圖揭示歷史的真相,挖掘人性與當代人的困惑。例如《赤彤丹朱》《情愛畫廊》《殘忍》《第四世界》等。第四階段是21世紀以后,題材和表現手法變得更加豐富,例如《作女》《芝麻》《請帶我走》《干涸》等。”

在近日舉行的“回望與回響——張抗抗文集新書分享會”上,著名作家吉狄馬加認為,作為一個深度介入現實的作家,張抗抗“既為自己的心靈寫作,也為生活和歷史的進程寫作”。這種時代感,在作家邱華棟看來,從張抗抗發表于1978年的《愛的權利》和2005年的《干涸》中就能體現出來,“《愛的權利》寫的是一對姐弟對愛情、對音樂的追求,呼應了思想解放和人的解放的時代吁求,而《干涸》則仿佛一個時代的寓言,寫盡了人對于不知是否真的存在的東西的追尋和迷失。”

在學者孟繁華眼里,張抗抗1979年的中篇小說《淡淡的晨霧》非常重要,“一個被平反的老干部應邀去大學作講座,卻在家里引發震動,三個兒子有三種不同的態度,其中大兒子堅決反對,還打算搜集資料告發父親。這個小說有鮮明的時代性,同時具有持久的值得人反思的地方,那就是特殊年代雖然已經過去,但那種思想卻并未消失。”發表于1981年的中篇小說《北極光》更是因為對戀愛自由的追求而風靡一時,小說以一個單純、善良、正直而富于理想和生活信念的當代女青年陸芩芩為視角,通過塑造三個男性形象,分別代表陸芩芩人生道路上的三種選擇。陸芩芩在庸俗、市儈的生活環境下有過短暫的妥協、痛苦和掙扎,歷經不懈的努力,最終找到了生命中“質樸的光”。

張抗抗文學創作的特點,當然更淋漓盡致地體現在長篇小說中。學者陳曉明認為,1986年的《隱形伴侶》是那個時代的“巔峰之作”,小說講述了20世紀一對知青在北大荒戀愛、結婚又離婚的故事。女主人公曾把自己關于真誠和正義的理想,寄予自己的戀人,但婚后的現實使她在極度的痛苦與迷惘中,終于認識到每一個人的體內都有另一個終身無法擺脫、令人恐懼和震顫的“隱形伴侶”。小說擅長挖掘人物的心理,揭示與剖析內心深層的矛盾,運用幻覺、意識流、夢境等手段,借助主人公的心靈律動,對人的自我分裂、自我疏離進行了自審。陳曉明認為,《隱形伴侶》是一部“用看不見的現代派手法寫成的一部現代小說”,因此它“既是現代主義的,又是現實主義的,既是人性的,又是歷史的”。

在長篇小說《赤彤丹朱》中,張抗抗以“我”的獨特視角,重新審視父輩的歷史,通過描述一個革命知識分子家庭大起大落、大悲大喜的坎坷命運,以及三代人離合悲歡的生命歷程,呈現了在歷史的車輪下人物的滄桑命運和歷史反思。到20世紀90年代推出的《情愛畫廊》,則呼應著時代感性解放的潮流,《作女》更是通過描寫一群20世紀90年代至21世紀初生活在北京的不安分守己、以自我為中心的“作女”的生存狀態,表現了中國社會中都市女性自我意識的覺醒和對男權社會戒律、規則的顛覆與反抗。

在作家計文君眼里,張抗抗創作最令她動容的,是在大時代氣氛中一個作家通過寫作所展現的勇氣和可能性,而這種勇氣和可能性正是如今“內心太多糾結”的作家最為需要的。

文學的本質和意義,是要揭示并消解生活的謊言

五十年寫作,如魚飲水,冷暖自知,坐在桌子前,一個字一個字寫下來,“不但需要意志、恒心,更需要耐心。無論如何,這都是一種考驗。”那么,對于張抗抗而言,文學究竟意味著什么?是什么讓她五十年如一日,孜孜矻矻進行著文學創作?

在新書分享會上,張抗抗特別設計了一個自問自答式的發言,問題是:“如果讓我重新選擇人生的話,我會怎么過?”答案是:“我還是會選擇文學創作。”

人有精神屬性,而文學是精神的載體,對張抗抗而言,“我的大半生正是仰仗文學的力量度過所有的艱難”,因此,“我要把文學給予我的良知,再通過作品回饋給讀者”。

有人會覺得,文學創作,尤其是小說,不過是“虛構的謊言”,在張抗抗看來,事實絕非如此,“在大多數情況下,被捆綁、被戕害的人世間其實恰恰充滿了謊言。一個優秀的寫作者,是通過語言、文字、故事、人物,去揭示并消解生活的謊言。這是文學的本質和意義,也是人通過文學可以實現精神自由的必經之路”。

張抗抗不贊成把文學放到至高無上的地位,她認為“文學只是生活的一部分”,而人是很立體的,但毫無疑問,文學是一件讓她迷戀一生的事情,“因為文學是一個深廣的四維空間,比我們所知道的三維空間多出來的那一維,是時間。文學是可以一直通到時間盡頭的。文學的想象力不是虛擬的,而是要直面現實的苦難和人性的復雜。”張抗抗記得作家閻連科一個演講的題目——“卑微地活著,有尊嚴地寫作”,在她看來,這個“尊嚴”,就是“一種獨立思考,一種批判性的思維,一種個性化的表達”,“文學所追求的真善美,是可以為這個灰暗的、冷寂的世界帶來光亮的”。

不可被替代的,是獨一無二的靈魂

張抗抗認為,優秀的文學作品是有靈魂的,“選擇了文學,就是選擇了靈魂的伴侶”,“靈魂需要堅守,它并不是虛無縹緲的,它是像骨髓一樣的存在,它支撐著你。你寫作的時候,靈魂伴侶會看著你、審視你,讓你意識到自己的弱點,讓你看到你自己。所以,盡管寫作很多時候都是孤獨的,但是如果有靈魂伴侶,你的內心就不會那么孤獨。有時候你會覺得,語言文字有很多它到達不了的地方,你會覺得永遠也找不到一個準確的詞匯來表達某一種感受,但靈魂伴侶可以穿透一切”。

也正是因為對“靈魂伴侶”的思考,張抗抗認為在21世紀人工智能發達的今天,寫作依然“不可被替代”,“我們已經進入了21世紀的20年代,一個地球人真的在經歷一場深刻變革的年代。科技的跨越式發展在帶來工具性便利的同時,必然帶來不可控的危機。不斷迭代的ChatDTP讓很多寫作變得可以被替代。但我要問的是,即便人工智能能產生自主意識,它能擁有靈魂嗎?我曾經讓美國的朋友問過一個人工智能:你有沒有靈魂?對方很從容地回答:沒有。”

在張抗抗看來,“沒有靈魂或者靈魂有殘缺的那些作家、沒有靈魂或者靈魂有殘缺的那些作品”,是可以被替代的,但“如果你擁有一個獨一無二的靈魂,就永遠不可替代”。

來源: 新黃河

發表評論 評論 (1 個評論)