王瑞來:真跡與文本孰優(yōu)

古代詩文篇什,留下作者手書墨跡者不少。這些手書墨跡很多可以印證傳世文本之訛誤。筆者就曾利用現(xiàn)存于遼寧省博物館所藏歐陽修《歐陽氏譜圖序》手跡以及手跡附著的周必大跋語校訂了歐陽修的詩文和周必大文集中所載的跋語(《歐陽修、周必大手稿的價值》,《光明日報》2019年1月18日)。手書墨跡為原作者,即文本的主人所書,可以說最為原始,是文本的原貌,不會有因后來傳抄刊刻而產(chǎn)生的訛誤,因此具有極大的是正傳世文本的校勘價值。不過事無固必,亦有偶然。手書墨跡雖然可以視為原始文本,但未必是作者最后的定稿本,而傳世文本有些則是經(jīng)過作者本人生前編定或后人根據(jù)定稿編定者。如果是這樣的話,流傳至今的手書墨跡作為初稿或未定稿,恐怕還沒有傳世文本準(zhǔn)確。

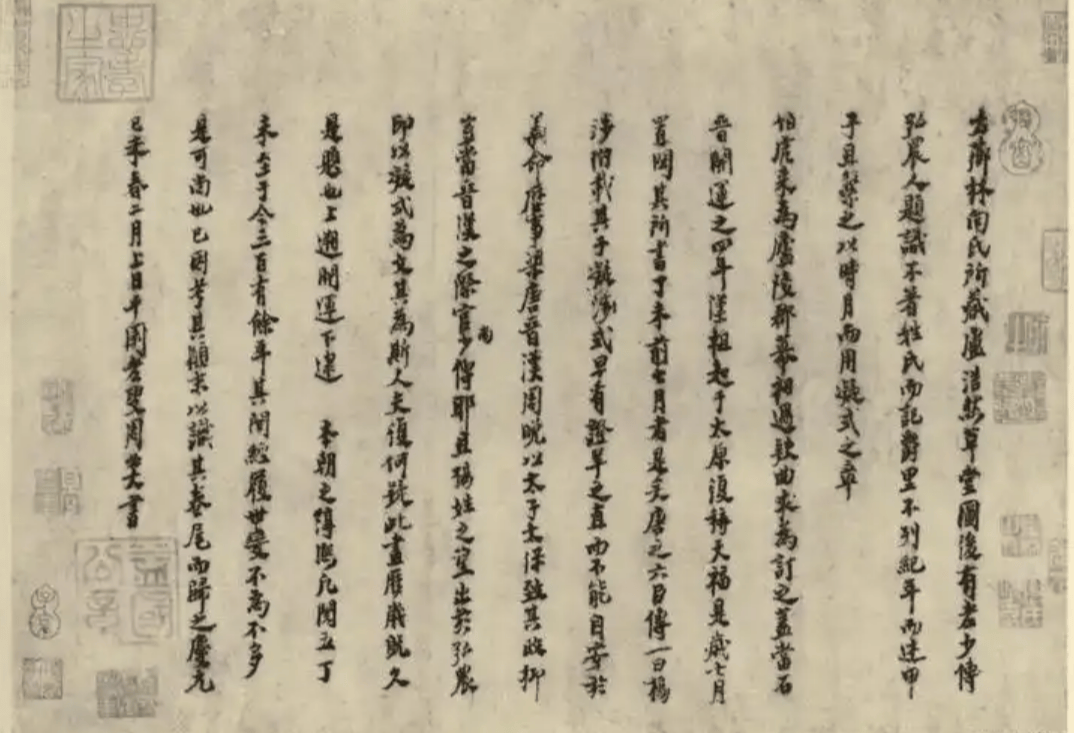

說起這個話題,是因?yàn)樵谥鼙卮笪募凶x到的一則題跋,就舉出了一個實(shí)例,講到了上述的問題。題為《題蘇子美帖臨本》的跋文見于《周益國文忠公集》卷一五,跋文不長,移錄如下:

歐陽公銘蘇子美,謂喜行狎草書,今玉山汪季路所藏,頗備此體,其間峽束巖排之詩,既用杜工部句,又錄《漫興》、《惜花》二絕,其愛杜至矣。俱字子美,得非司馬相如慕藺之意乎。衢本《滄浪集》改“蕭然”作“飄然”,“梁寺”作“蕭寺”,“能驅(qū)”作“聊驅(qū)”,“向城市”易“松門路”,“還自羞”易“卻自羞”,蓋加潤色,比舊為勝。世以前輩真跡證別本,未必盡然也。淳熙十五年二月十六日,命小子綸臨而藏之。

全力收集并校訂歐陽修文字的周必大,從汪應(yīng)辰的兒子汪逵那里看到了一篇?dú)W陽修為蘇舜欽手跡寫的一通跋語。周必大對照傳世的衢州本蘇舜欽《滄浪集》,發(fā)現(xiàn)文字與手書有一些不同。

比較之下,周必大覺得還是傳世文本的意思更好一些。檢視《四部叢刊》景印康熙本《蘇學(xué)士文集》,可知周必大據(jù)手跡校訂的文字為收錄于卷八的《秋宿虎丘寺數(shù)夕執(zhí)中以詩見貺因次元韻》一詩,全詩如下:

生事飄然付一舟,吳山蕭寺且淹留。

白云已有終身約,醁酒聊驅(qū)萬古愁。

峽束蒼淵深貯月,巖排紅樹巧裝秋。

徘徊欲出向城市,引領(lǐng)煙蘿還自羞。

根據(jù)周必大所見蘇舜欽手跡,“飄然”原作“蕭然”,“蕭寺”原作“梁寺”,“聊驅(qū)”原作“能驅(qū)”,“向城市”原作“松門路”,“還自羞”原作“卻自羞”。檢視之下,發(fā)現(xiàn)《四部叢刊》景印康熙本《蘇學(xué)士文集》與周必大所見本上述異同完全一樣。很顯然,正如周必大所言,文本“蓋加潤色,比舊為勝。”

一首七律居然手跡與文本有著這么多的異同,可見作者蘇舜欽在手書之后,對此詩又做了比較大的潤色。這就引出了文章開頭的問題。原本被認(rèn)為是最為可信的作者本人的手書居然不能作為定本遵從。因此周必大感嘆:“世以前輩真跡證別本,未必盡然也。”看來周必大以及一般宋人的認(rèn)識也與今天一般的認(rèn)識無異,都以為本人的手跡比傳世的文本可靠。然而周必大舉出的這一具體案例卻打破了這種想當(dāng)然的一般認(rèn)識。

手稿往往是作者的初稿,甚至是未定稿。關(guān)于這一點(diǎn),許多存留的手跡上留有的修改痕跡就可以顯示。比如前面提到的遼寧博物館所藏歐陽修兩種手跡。手跡《夜宿中書東閣》一詩,與文集相比勘,也基本一致。只是“白首歸田空有約”的“空”字,文集本作“徒”。檢視手跡,“空有”二字之處有涂抹,涂抹處原來似乎是“徒負(fù)”。這一涂抹當(dāng)是出于歐陽修的修改訂正。

南宋是出版業(yè)開始興盛的時代,民間書坊蜂起,印刷書籍增多。于是便有了手稿真跡與印刷文本比較的機(jī)會。或出作者本人后來潤色修改,或出刊刻者擅改誤刊,其間的差異,也引起了人們的注意。周必大《平園續(xù)稿》卷六所載《跋東坡桂酒頌》就指出了這種現(xiàn)象:“東坡自海南歸,文章翰墨,所謂‘毫發(fā)無遺憾,波瀾?yīng)毨铣伞撸鹁祈炂湟灰病=耖}、浙、川本皆以‘心服’為‘心腹’,‘御瘴’為‘禦瘴’,‘輔安五藏’為‘五神’,殆隨手有所改定耶?”

周必大還看到過蘇軾的一份手稿,在《省齋文稿》卷一八《跋汪季路所藏東坡作王中父哀詩》云:“某幼于武臣張可久家見東坡序《六一居士集》起草,至‘作于其心,害于其政,發(fā)于其政,害于其事’四句,每句上下兩字用筆與全篇濃淡不同,似初闕而后填者。蓋孟子又云‘生于其心,害于其事,發(fā)于其事,害于其政’。一書而文意交錯,疑混,故當(dāng)審而用之耳。前輩言坡自帥杭后,為文用事,先令門人檢閱。今觀柬藁帖,則已加詳矣。況暮年乎?況他人乎?”從周必大的跋語可知,同樣大名鼎鼎的蘇東坡,在著文之時,也需要門人幫助檢核用典和述事,然后在文稿上加以修改。

因?yàn)榭吹枚嗔耍鼙卮髮κ涛谋竞褪舟E充滿警覺,他給自己定下一個原則。在《平園續(xù)稿》卷一〇《跋汪逵所藏東坡字》中講道:“某每校前賢遺文,不敢專用手書及石刻,蓋恐后來自改定也。”這是周必大的校勘原則。在寫下這一校勘原則之前,周必大講述了他所看到的蘇軾手跡與文集本的異同。他具體舉例說道:“右蘇文忠公手寫詩詞一卷、梅花二絕,元豐三年正月貶黃州道中所作。‘昨夜東風(fēng)吹石裂’,集本改為‘一夜’。二月至黃,明年定惠颙師為松竹下開嘯軒,公詩云‘喧喧更詆誚’,‘更’字下注‘平聲’,而集本改作‘相詆誚’。‘嘻笑’之下,自添一聯(lián)云‘嵇生既粗率,孫子亦未妙’。今集本改作‘阮生已粗率,孫子亦未妙’。按阮籍傳,籍遇孫登,與商略終古及棲神導(dǎo)氣之術(shù),登皆不應(yīng),籍長嘯而退。至半嶺,聞有聲若鸞鳳響巖谷,乃登長嘯也。嵇康雖有‘永嘯長吟,頤神飬壽’之句,特言志耳。其用阮對孫無疑。”比勘手跡與文集的文字差異,并對文字內(nèi)容涉及到的史實(shí)加以考證,周必大認(rèn)為文集本正確。這就是周必大審慎地對待石刻和手跡的理由。

周必大的見解是在比較了大量手稿、石刻與刊本之文本異同之后得出的綜合認(rèn)識。比如,周必大還通過另一則蘇軾手跡與刊本比較之后,這樣講道:“右東坡祭范蜀公文藁,‘所獲皆賢’后作‘所得’,‘燦如長庚’后作‘燦焉’,‘誰復(fù)舉之’后作‘似之’。蓋種自應(yīng)獲,既喻求賢,孰若得字之廣大也。前已用‘今如星辰’,不必又云‘燦如長庚’,改用‘燦焉’,則語健而意足。以‘舉’為‘似’,大率類此。”周必大認(rèn)為,較之手稿,刊本的文字文意避免了重復(fù),表達(dá)更為洗練。文本由作者本人反復(fù)推敲修改,從而后出轉(zhuǎn)精。也正因?yàn)槿绱耍鼙卮蟾鼮榭粗爻蔀槎ū镜目∥谋尽T谶@一則題跋中,周必大還教誨后學(xué):“視學(xué)者因前輩著述而觀其所改定,思過半矣。”認(rèn)為從比較文本前后差異,可以從中揣摩學(xué)習(xí)前輩大家的為文之法。

還有一例。周必大《省齋文稿》卷一八《跋東坡代張文定公上書》云“東坡代張文定公上書,蓋熙寧十年也。其后為公墓碑,明載‘老臣死見先帝,有以借口’之語。然則書雖成于坡手,而意旨必出于公,不然何其危言至是耶?神廟時,可謂邦有道矣。此藁比集本減數(shù)句,改數(shù)字,當(dāng)以集為正。”周必大比較了原稿與集本,最后還是覺得當(dāng)以集本為正,這是因?yàn)榧疽话闶亲罱K定稿本。

當(dāng)然,也有存世手跡勝于傳世文本的狀況。遼寧博物館所藏歐陽修兩種手跡中的《歐陽氏譜圖序》,與現(xiàn)存本文字差異不大。只是比勘手跡,“故凡玄孫別而自為世者”一句中“故”字為通行本歐集所無。審視前后文,有“故”字于義為勝。

在刻意尋求原始資料、石刻等真跡文獻(xiàn)日益受到重視的當(dāng)下,這些個案給我們的啟示是,在許多作者手跡存世和被陸續(xù)發(fā)現(xiàn)的今天,盡管這些手跡或石刻,以其原始性提供了寶貴的校勘之資,但也不能盲信,不能一概而論,一切唯原作者手跡是從,一切唯似乎不會變動的石刻是從。無論是手稿還是石刻,抑或是刊本,甚至跟時間的早晚也不存在必然關(guān)系,有些文本的生成史比較復(fù)雜。與傳世文本相比較,前面講到的我據(jù)以校勘的歐陽修手跡就屬于后出為優(yōu),而周必大看到的蘇舜欽手跡就屬于早出為劣。面對作者手跡與文本皆存可以比較的狀況,我們需要像周必大那樣,把文本內(nèi)容納入射程,進(jìn)行認(rèn)真地比較辨析,判斷出孰先孰后,孰優(yōu)孰劣,方可做出正確的校勘。

(原載《中國典籍與文化》2022年第2期)

發(fā)表評論 評論 (4 個評論)