據波蘭媒體援引出版方的消息,波蘭詩人亞當·扎加耶夫斯基于當地時間2021年3月21日逝世于波蘭克拉科夫,享年75歲。

亞當·扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski,1945— 2021),波蘭著名詩人、散文家,波蘭“新浪潮”詩歌的代表詩人和主要理論闡述者。主要著作有詩集《無止境》、隨筆集《另一種美》《捍衛熱情》等。曾獲特朗斯特羅姆獎、紐斯塔特國際文學獎、格里芬詩歌獎終身成就獎、阿斯圖里亞斯公主文學獎等多項權威大獎。“ 9·11”恐怖襲擊事件之后, 扎加耶夫斯基創作了不少該主題的詩歌作品,因此 也常被外媒稱為“9·11詩人”。

下文刊發新京報記者對 亞當·扎加耶夫斯基的專訪,以作悼念。原標題為“不回避恐懼,也不回避狂喜|專訪扎加耶夫斯基”。

亞當·扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski,1945—2021 )。

采寫|張進

扎加耶夫斯基生于一九四五年,一個特殊的年份。因戰后各方政治勢力對領土的重新劃分,他被迫在四個月大時隨家人離開出生地利沃夫(原屬波蘭,今屬烏克蘭),遷往格里威策,一個被詩人稱為“丑陋的工業城市”的地方。十八歲時扎加耶夫斯基去到波蘭文化中心克拉科夫,在那里學習哲學和心理學、寫詩、投身“新浪潮”詩歌運動,成為該運動理論的主要闡述者和代表性人物。一九八二年,因波蘭頒布戒嚴法,扎加耶夫斯基自我流放到巴黎,開始了流亡之路,并于二〇〇二年回到克拉科夫定居至今。

扎加耶夫斯基與妻子。

東歐的共同歷史軌跡深刻影響著東歐作家群的寫作題材和寫作方式。“納粹占領和威權統治”,讓他們的詩歌和小說不得不去應對政治體制、意識形態控制和毀滅性災難,強調智識、價值與思想。扎加耶夫斯基是這一優秀群體——米沃什、赫貝特、哈維爾、昆德拉、伊凡·克里瑪、伊斯梅爾·卡達萊等等——中的一員,年輕時被視為“政治詩人”,就像他詩歌上的“父親”米沃什和赫貝特一樣,他們同是偉大的政治詩人,盡管這只是他們詩人身份中的一小部分,但在他們的具體語境中不可或缺。

(左起)斯特蘭德、布羅茨基、扎加耶夫斯基和沃爾科特。

年輕時,對自由言說的渴求,以及對舌頭的管轄的諷刺是明確、強烈又克制的,扎加耶夫斯基早期的《舌》這樣寫道:

被關在一只白色的籠子里

每當最輕微的風拂過

它都想逃走

在說出幾個字母之后被俘

它在波蘭語中的潰逃

受到最寬大的處理

即便如此口腔的殘忍

也難以形容

在面部的禁獵區

舌是最后的動物

在此,“舌”同時隱喻著“詞語”和寫詩這一行為本身,而“白色的籠子”終是無法剝奪所有詞語和詩,無法轄制對“逃走”的欲求,因為“動物”本質上的兇猛,拒絕被馴服。

在隨筆《理性與玫瑰》中,扎加耶夫斯基這樣勾勒米沃什的詩歌道路:

“在早年,他深情的低語述說著世界的秘密和大火;在成熟期,他觀察、贊美、批評現實的世界,歷史和自然的世界;進入生命的晚期,他越來越多地忠實于記憶的要求,無論個人還是超個人的記憶。”

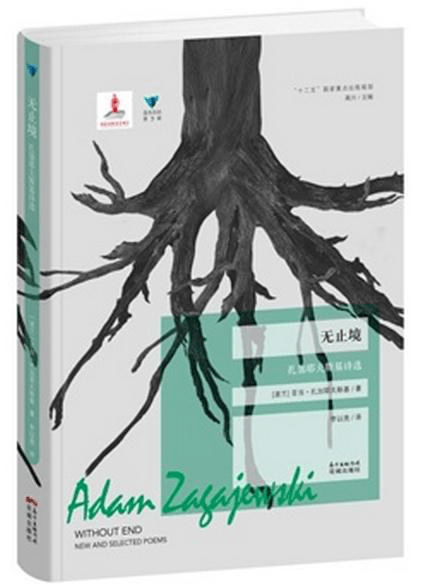

回顧扎加耶夫斯基的中譯本詩集,從詩選《無止境》到詩集《無形之手》和《永恒的敵人》,上述對米沃什詩歌道路的描畫,同樣適用于扎加耶夫斯基自己。寫作視閾從政治的“籠子”中探出身,進入更廣闊的外在與內在。但不可忽視的是,歷史的重負已早早被詩人扛在肩上,“進入我的生活和意識”,這些歷史的回音時時在扎加耶夫斯基各個時期的詩歌中響起,只是語調更趨平緩、溫和,如記憶的淡黃色調。

記憶在扎加耶夫斯基詩中的比重隨年齡的增加而增加,這也正如他在本次采訪中形容自己從“政治詩人”走向更廣大寫作領域時的狀態:“成熟就是一切。”記憶因素的增多并不僅僅喻示著歲月的流逝或經驗的累積,它同時是一種成熟,一種接納“個人與超個人記憶”的能力,一種無限制的心靈與視野。

謝默斯·希尼說,“米沃什的作品暗示出,文化記憶對人類的尊嚴和生存是必要的。”扎加耶夫斯基則在采訪中說,“記憶是一切詩歌的基礎。”

01

我讀外國詩人寫的,

關于波蘭的詩。德國人和俄國人

不僅僅有槍,也有

墨水,鋼筆,一些心腸,和大量的

想象力。

——《關于波蘭的詩》(節選)

——

新京報:輾轉各地之后,你于2002年回到波蘭,定居克拉科夫。你目前的日常生活是怎樣的?有正在進行的寫作計劃嗎?

扎加耶夫斯基:我的日常生活平淡無奇,非常私人。我和妻子一起過著平靜的生活。想就我的工作拍出一部有趣的電影是不可能的:坐在椅子上,讀很多的書,聽聽音樂,把筆記本電腦放在膝頭以寫詩或散文——這些事情,如果被一架攝影機所觀看,簡直可以說是無聊的。

新京報:為什么選擇克拉科夫這座城市作為定居之所?包括米沃什在內的一些作家后來都定居于此,對于波蘭作家,這個城市有著怎樣特殊的吸引力?

扎加耶夫斯基:你一定記得,克拉科夫是我上大學的地方。我十八歲來到這里,并在雅蓋隆大學學習。對我來說,在外漂泊多年后回到克拉科夫是明顯的選擇,而不是去華沙或者其他任何城市。這里住著我的大多數朋友,我也許需要獨處的時間,但同樣需要朋友。

新京報:波蘭是個詩歌大國,出了多位杰出詩人,你認為是什么造就了波蘭如此強大的詩歌傳統?

扎加耶夫斯基:關于這一問題,沒有好答案,至少我無法給出一個有力的回答。有時我想,二戰之后波蘭陷入絕望的境地——首都華沙淪為廢墟,波蘭人不知道未來會怎樣,(可)矛盾的是,這引發了人們對此類困境帶有強烈詩意的回應。雪萊稱詩人為“世界的立法者”,因此我父輩的一些詩人成了這個國家的“立法者”。

《無形之手》,[波蘭]亞當·扎加耶夫斯基,李以亮譯i,一頁folio | 北京聯合出版公司,2020年6月。

02

隆隆作響的貨車和喝醉軍官的叫喊

在夜里吵醒我們,二十一歲的

士兵們,渴望著血,深信

真正的戰爭在迫近。

——《二十一歲的士兵們》(節選)

——

新京報:1982年,出于各種原因你離開了“營房般陰沉”的波蘭,移居巴黎。這次巨大的人生變動對你的生活和寫作產生了怎樣的影響?

扎加耶夫斯基:這一變動是艱難的,也讓我擺脫了束縛。我因此置身于一個全新的環境。我在我的國家并不“著名”,但在波蘭文學中占有一席之地,在巴黎,沒有人在乎這些。被忽視的好處是,它可以給你帶來某種特殊的自由。突然間,我再次變得年輕,我可以享受“新起點”式的幻覺。

新京報:你年輕時被視為一個“政治詩人”,一個憤怒的青年。促使你從“政治詩人”向更廣闊、豐富的內心世界和精神領域邁進的,有哪些原因?

扎加耶夫斯基:我想這是走向成熟的一個自然的進程,像莎士比亞說的,“成熟就是一切”(注:出自莎劇《李爾王》)。當你年輕時——如果你是位寫作者,一個詩人,或藝術家——你讀很多書,閱讀重要的作品,對它們進行反思,這讓你成長。我認為自己年輕時作出的政治承諾是好的,也許可以說是必要的,但不是可以永遠支撐我的東西。

新京報:在什么樣的狀態下,一首詩的念頭會出現在你的腦海里?你在隨筆中談到寫詩,多次用到“狂喜”這個詞,寫作過程中你總能感受到狂喜嗎?

扎加耶夫斯基:寫詩的念頭可能出現在火車上,飛機上(曾有一位機敏的批評家寫了一篇關于我詩中交通工具的文章),可能出現在花園中或聽音樂的時刻。這些念頭是一首詩的種子,一顆需要生發的種子——就像在先前的技術時代中需要二次處理的膠卷底片。

狂喜時有出現,并且強度不同,但某種精神流動的加速是必不可少的。

《永恒的敵人》,[波蘭]亞當·扎加耶夫斯基著,李以亮譯,一頁folio | 北京聯合出版公司,2020年6月。

03

父親幾乎什么都不記得了。偶有例外。

你是否還記得為國家軍修理發報機?

當然記得。你害怕過嗎?

不記得了。媽媽害怕嗎?我不知道。

——《和父親一起外出散步》(節選)

——

新京報:在你最著名的詩之一《試著贊美這遭損毀的世界》(又譯為《嘗試贊美這殘缺的世界》)中,光明與黑暗同在。這種復雜的情感也體現在你的《朋友們》《雨中的天線》《詩歌尋求著光芒》等詩中,讓人感受到你在了解苦難后的一種樂觀精神,“贊美”這一特性也在你的隨筆中有突出體現。是否可以說你看待世界時有積極樂觀的一面?寬容和具有超越性的愛是否是樂觀的源泉的一部分?

扎加耶夫斯基:在我看來,我的生活,可以這么說,位于山峰的頂部,很多詩的寫作發生在我下定決心的那一刻——在這五分鐘里,我仿若國王——決定給哪一面以特權,陰暗的那面,還是光明的那面。

新京報:在隨筆《捍衛熱情》中,你為詩歌中的熱情辯護,并說,只有熱情才是我們文學建筑的基礎材料。“熱情”和“贊美”在你的寫作和生活中起著怎樣的作用?

扎加耶夫斯基:所有這些都與我的寫作生涯有關——對我而言,沒有任何脫離堅定信念的寫作,沒有任何脫離熱誠的“是”或熱誠的“否”的寫作。寫作時間之外,我在“日常生活”中不會積極地表現出同樣的熱情。不過這并不是說在寫作之外我沒有熱情,只是以不同的方式來表現。

詩人赫伯特。

新京報:“記憶”是你詩歌的重要主題之一,這個詞也多次出現在和你父親有關的那些詩中。你如何看待詩歌的記憶功能?

扎加耶夫斯基:記憶在任何詩歌中都起著核心作用:記憶是我們曾經存在于其中的圖像、事件和情感的巨大收藏所——就像一座私人盧浮宮,它不獨屬于詩人,而是屬于每一個人——在其中,詩歌意象和隱喻像河里的魚一樣被捕獲。這條河的一部分在情感上留下深刻的印記:那些關于父母、愛情或恐懼的記憶……

新京報:在詩歌中,你如何面對比如奧斯維辛這樣“歷史的重負”?你的“贊美”是否可以被視為對這類重負的一種平衡?

扎加耶夫斯基:類似奧斯維辛這樣的地方存在于一切“贊美”之上。人們可以把它比喻為黑洞,正如我們從天文學家那里學到的。這些地方是某種沉默,黑暗的存在。

新京報:米沃什說,歷史和形而上的沉思在你的詩中得以統一。你怎么看這一概括?你稱自己是擁有歷史意識的詩人,這一歷史意識在你身上是怎樣形成的?

扎加耶夫斯基:正如你所說,這是一個概括。我想我們不會適用任何概括。以我們自己的見解來說,我們是具體實在的,沒有任何概括可以改變我們的自我認知。

話雖如此,我無法拒絕米沃什的概括。

歷史早已進入我的生活和意識,它不需要詩或小說作為傳輸帶。歷史的壓力無所不在,問題在于如何讓歷史塑造我的作品,而非是否要去適應歷史的壓力。

《無止境》,[波蘭]亞當·扎加耶夫斯基著,李以亮譯,花城出版社,2015年5月。

04

你總是想要超越

詩歌,在它之上,飛翔,

同時也更低,深入我們

卑微、怯懦的領域起始之處。

——《讀米沃什》(節選)

——

新京報:你在詩中寫到了不少詩人、畫家、音樂家,這些詩像是你與他們的一次深入對話。這種“對話”給你帶來了什么?

扎加耶夫斯基:我不知道它們“給我帶來了什么”,對我來說,陳述它們的誕生更容易。我們這個星球上存在的藝術,比起表現其他任何行為活動更喜歡表現戰爭、磨難和金錢,這是一個奇跡。這一奇跡需要用各種方式去贊美。不過這并不意味著我無視非藝術的生活。

新京報:你曾在文章中表示,我們必須防范修辭。為什么?

扎加耶夫斯基:修辭有很多定義。如你所知,有一門專門涉及修辭學的人文學科。我將詩歌中的修辭理解為一種常規語言,不是通過創造產生,而是現成的,溫和的,機械的。

新京報:你說,詩能改變詩人。寫詩的過程對你來說是否是一個發現自我并修正自我的過程?你的詩正在影響很多讀者,它們對你本人意味著什么?

扎加耶夫斯基:是的,某種程度上,寫詩是自我發現的過程。問題在于——至少對我來說——詩人的生活從根本上被分為創造時刻和其余的時間。當然,創作時刻和其余的生活時間會有部分融合,沉思就與此有關。一般來說,詩人很少是證券交易所的大鱷(stock exchange sharks)——盡管眾所周知,弗朗索瓦·維庸(注:法國中世紀杰出的抒情詩人),曾被指控犯了謀殺罪。

對我來說,我的詩在我處于人生非詩意時間時就像遠房表親,我可能還記得它們,但只有在寫作的過程中,它們才會真正回到我身邊。

新京報:你如何保護創作時需要的孤獨?

扎加耶夫斯基:這是每個詩人或藝術家必須去處理的事。我很幸運,擁有一個可以在其中安靜閱讀、寫作的房間。我不是政客,也不是搖滾歌手,不會有粉絲圍攻我的住所。

新京報:你認為,寫作是表達兄弟情誼的行為,是通向他人的隧道。孤獨和團結是矛盾的嗎?

扎加耶夫斯基:我認為二者是彼此完成的關系。孤獨(loneliness)是不快樂的經歷,但在英語中有“獨處”(solitude)一詞,可以補充“孤獨”這一說法。團結有多個面向:它可以是政治團結,兄弟之情或只是針對某一務實目標的團結。團結——與他人連接——可以讓人擺脫孤獨,但團結同時意味著同情他人這一基本需求。

《另一種美》,[波蘭]亞當·扎加耶夫斯基著,李以亮譯,花城出版社,2017年11月。

新京報:你說自己是個寫得很慢的作家,認為寫得過多是危險的。你認為會產生怎樣的危險?你寫得慢是因為每一首詩歌都需要一定時間來提純嗎?

扎加耶夫斯基:是的,每首詩,每篇隨筆都需要很多時間。這是唯一的原因。每當想起我曾寫過這么多的詩,我都會想:“這實在是太多了。”當你寫了這么多詩,意味著你在邀請讀者進行選擇。也許這是不可避免的。

新京報:關于是否修改已經寫好的詩,不同的詩人有不同的做法。你會反復修改自己的作品嗎?

扎加耶夫斯基:不。寫詩時我需要處理很多問題,但修改不是問題。一旦一首詩在詩集中刊發,我就不再管它。我會嘗試寫新的一首來改進舊詩——或說我夢想如此。

新京報:據說你寫過四部小說,目前還沒有中譯本。對你來說,寫小說和詩歌的體驗有何不同?

扎加耶夫斯基:說來話長。寫長篇小說是場馬拉松,其中有幾個站點,在那里,你可以補充水分,或者吃點巧克力。寫抒情詩是百米沖刺。但這并非重點,重點是不久你開始懂得(這是我的情況):是否我擁有的才能不是針對長篇史詩的,長篇要求角色的建構,以及對情節的控制——這需要另一種想象力,不那么密集,而更注重對不同內容之間的協調。抒情詩存在于即時即刻。

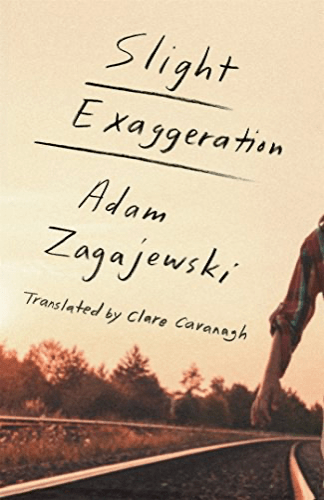

扎加耶夫斯基于2017年出版的隨筆集《輕描淡寫》英文版封面。

新京報:你從米沃什和赫貝特兩位詩人那里學到的最重要的東西是什么?

扎加耶夫斯基:對我而言,最主要的是他們詩歌中的嚴肅性,那接納整個人類經驗的雄心,這一經驗以歷史的視角觀看,又聚焦在具體的個體生命上。 同時,我也從他們那里學到某種冷靜——這種冷靜并不排斥熱情。還有他們寫作的范圍,以及伴隨著高度嚴肅的幽默感。

新京報:詩人極為依賴語言。對你來說,波蘭語有著怎樣的意義?

扎加耶夫斯基:波蘭是我的母語,我的血液。講母語的人無法評判他們的語言,他們不能說“我們的語言如何如何,比別的語言更豐富,諸如此類”。不,它是他們的語言,我們無法遠距離觀察它,就像在博物館里觀察一幅畫。我們繼承它,并在寫作中創造它。

新京報:2014年的中國行給你留下了怎樣的印象?

扎加耶夫斯基:那是一次短暫的行程——短暫但令人難忘。旅行的主要原因是我要在廣州接受一項由黃禮孩創辦的詩歌獎。禮孩和他的朋友們友善地接待了我和我的妻子。我不能說我在中國看到了很多東西,只是廣州這個城市。

本文內容系獨家原創。作者:張進;編輯:王青;校對:柳寶慶。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。

—

延伸閱讀

沃爾科特|融匯了不同文化、身份與藝術形式的諾獎詩人

發表評論 評論 (1 個評論)